In der heutigen schnelllebigen Welt sind wir oft versucht, uns auf Probleme vorzubereiten, die möglicherweise nie eintreten. Dieser Drang, hypothetische Schwierigkeiten zu lösen, kann auf den ersten Blick nach Weitsicht und Vorsorge aussehen. Doch in der Realität führt es nicht selten dazu, dass wir uns in komplexen Fragestellungen verlieren, die in der Praxis irrelevant oder sogar kontraproduktiv sind. Die Aufforderung „Löse keine Probleme, die du nicht hast“ ist somit eine wertvolle Maxime, die gerade in der Softwareentwicklung und im Projektmanagement große Bedeutung hat – und darüber hinaus auch auf viele andere Lebensbereiche Anwendung finden kann. Doch was steckt genau dahinter, warum sollte man nicht vorschnell handeln, und wie kann man stattdessen zielgerichtet arbeiten? Im Folgenden wird ein tiefgehender Einblick in dieses Thema gegeben.

Zunächst einmal geht es um Prioritäten. Zeit, Energie und Ressourcen sind immer begrenzt, egal ob in einem Unternehmen, bei persönlichen Projekten oder der alltäglichen Planung. Wenn wir also Zeit darauf verwenden, Probleme zu lösen, die zwar denkbar sind, aber noch nicht real oder relevant, verschwenden wir wertvolle Kapazitäten für die Probleme, die tatsächlich existieren oder sich bereits zeigen. Das Resultat ist meist, dass die aktuellen Herausforderungen vernachlässigt werden, während man sich in theoretischen oder hypothetischen Scheinproblemen verheddert. Solche Szenarien lenken ab und verhindern Fortschritt – von der Fertigstellung eines Softwareprojekts bis zum erfolgreichen Abschluss eines Geschäftsmodells.

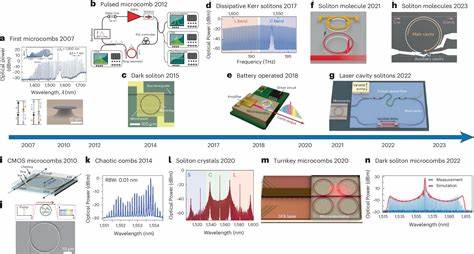

Besonders in der Softwareentwicklung erweist sich diese Denkweise als besonders wichtig. Entwickler neigen dazu, sich frühzeitig Gedanken um alle möglichen Fehlerfälle, Performanceengpässe oder Skalierungsprobleme zu machen, die vielleicht erst in ferner Zukunft eintreten. Diese Art von vorauseilendem Problemlösen kann dazu führen, dass man sich in Technologien verliert, die gerade im Trend liegen, oder Architekturen überkompliziert, ohne dass der reale Bedarf existiert. Anstatt sich zuerst auf einen funktionierenden Kern zu konzentrieren und das Produkt tatsächlich nutzbar zu machen, baut man unnötige Sicherheitssysteme oder Features ein, die den Entwicklungsprozess nur verzögern. Eine zentrale Erkenntnis ist daher, dass ein funktionierender MVP (Minimal Viable Product), also ein minimal funktionsfähiges Produkt, entscheidend ist.

Es erlaubt den Entwicklern und Unternehmern, echte Nutzererfahrungen zu sammeln, Feedback einzuholen und das Produkt sukzessive an die tatsächlichen Bedürfnisse anzupassen. Nutzer, die das Produkt tatsächlich verwenden, bringen Erkenntnisse, die niemand in einer theoretischen Schublade vorhersagen kann. Nur das reale Nutzerverhalten offenbart, welche Probleme wirklich existieren – ob es nun Bugs, fehlende Funktionen oder Skalierungsprobleme sind. Damit wird der Fokus auf die tatsächlichen Herausforderungen gelegt. Der Vergleich mit dem Brotbacken illustriert dieses Prinzip sehr anschaulich.

Man würde nicht sofort über eine Lieferflotte nachdenken, wenn man gerade erst das Rezept für einen Laib Brot entdeckt hat. Zunächst geht es darum, das Basisprodukt zu erstellen, zu verstehen und zu verbessern. Erst wenn die Nachfrage steigt und mehr Kunden bedient werden müssen, treten Fragen auf, die Logistik, Mitarbeiterführung oder Qualitätsmanagement betreffen. Diese Skalierungsprobleme sind vollkommen anders gelagert als die anfängliche Kreation und gehören damit in eine spätere Phase des Produktlebenszyklus. Die Identifikation dieses Unterschieds hilft dabei, Ressourcen richtig zu verteilen und den Entwicklungsprozess effizient zu gestalten.

Ein weiterer Aspekt ist die psychologische Herausforderung, die mit hypothetischen Problemen einhergeht. Der Versuch, alle Eventualitäten abzudecken, führt häufig zu einer Art „Prokrastination durch Perfektionismus“. Man fühlt sich beschäftigt, als würde man etwas Wichtiges tun, doch das eigentliche Ziel – ein funktionierendes Produkt oder eine Lösung – rückt in weite Ferne. Gleichzeitig erhöht sich durch die anwachsende Komplexität das Risiko von Fehlern oder schwer wartbarem Code, der später zu Problemen führt, die dringend repariert werden müssen. Diese sogenannte „Overengineering“-Falle ist eine häufige Ursache für gescheiterte Projekte.

Die Konzentration auf jetzt existierende Probleme bedeutet jedoch nicht, völlig blind für die Zukunft zu sein. Im Gegenteil, ein ausgewogenes Maß an Voraussicht ist notwendig, um Weichen so zu stellen, dass flexible Anpassungen später möglich sind. Ziel ist es, bewusste Entscheidungen zu treffen, die reversibel sind und Raum für Wachstum lassen. Systeme sollten so gestaltet sein, dass sie Warnsignale geben, wenn Kapazitätsgrenzen erreicht werden oder der Zustand sich ändert. Diese Architektur schafft eine schlanke, agile Umgebung, in der schnelles Reagieren möglich ist, ohne unnötige Vorleistungen zu erbringen.

Viele Unternehmen unterschätzen die Bedeutung der Realitätsnähe im Entwicklungsprozess. Die Angst vor Fehlern oder der Unwille, sich den tatsächlichen Schwächen zu stellen, führt dazu, dass zu viel Energie in vermeintliche Krisen gesteckt wird. Dabei sind Fehler ein natürlicher Bestandteil jeder Entwicklung und oft die besten Lehrer. Frühe und häufige Releases mit realer Nutzung geben Sicherheit. Sie schaffen eine wertvolle Datenbasis, um fundierte Entscheidungen zu treffen und die Produktentwicklung zu steuern – weg von Hypothesen hin zu Fakten.

Die Konsequenzen von übertriebenem Problemvorsorge sind nicht nur ineffizient, sondern können auch finanziell schädlich sein. Nicht genutzte Ressourcen, verzögerte Markteinführungen und fehlende Kundenbindung wirken sich negativ aus. Zudem besteht die Gefahr, dass man sich von innovativen, jedoch unbewiesenen Technologien verführen lässt, welche den Fokus weiter verschieben. Dabei ist technologische Aktualität kein Selbstzweck, sondern sollte immer den pragmatischen Nutzen unterstützen. Die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen und pragmatisch zu arbeiten, zahlt sich langfristig aus.

Ein sinnvolles Vorgehen ist, alle Probleme systematisch zu beobachten, aber aktiv nur diejenigen zu priorisieren, die sich tatsächlich zeigen oder unmittelbar bevorstehen. Es geht darum, aus der Realität zu lernen und sich ständig anzupassen. Dieser iterative Prozess erhöht die Chancen, ein Produkt zu schaffen, das echte Bedürfnisse bedient, statt sich in theoretischen Konstrukten zu verirren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „keine Probleme zu lösen, die man nicht hat“ kein Appell zur Trägheit oder Kurzsichtigkeit ist. Vielmehr geht es darum, mit gesundem Pragmatismus und einem klaren Fokus zu arbeiten.