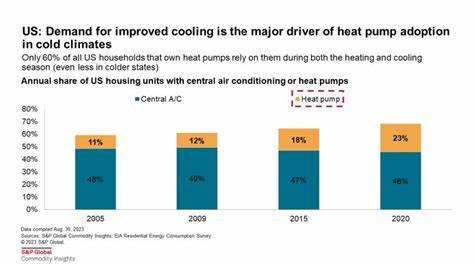

In den letzten Jahren hat sich die Nachfrage nach nachhaltigen Heizlösungen erheblich gesteigert. Wärmepumpen gelten als zentrale Technologie zur Dekarbonisierung der Heizbranche und erleben eine breite Marktdurchdringung, besonders im Kontext der Energiewende. Doch eine interessante Frage, die sich dabei stellt, ist: Sind Wärmepumpen mittlerweile eine Commodity? Oder anders gesagt, sind Wärmepumpen aufgrund ihrer Marktstruktur und Produktmerkmale austauschbar, stark standardisiert und ausschließlich über den Preis differenziert? Für eine Antwort lohnt sich zunächst ein genauer Blick auf den Begriff Commodity und wie er sich auf Heiztechnik anwenden lässt. Eine Commodity ist per Definition ein Gut, das in seiner Form, Funktion und Qualität weitgehend standardisiert und damit austauschbar ist. Klassische Beispiele sind Rohstoffe wie Öl, Getreide oder auch Industriewaren wie Stahl oder Kupfer.

Diese Produkte werden meist über Angebot und Nachfrage zu einem Marktpreis gehandelt, wobei Differenzierungsmöglichkeiten nur in geringem Umfang durch Qualität oder Herkunft entstehen. Bei weit verbreiteten Gebrauchsartikeln oder Industriekomponenten ist es üblich, dass vergleichbare Produkte kaum Unterschiede im praktischen Einsatz aufweisen und somit auf Basis von Preis und Verfügbarkeit konkurrieren. Weit verbreitet ist dieses Phänomen auch bei mechanischen Bauteilen, etwa Schrauben, Pumpen oder Elektromotoren, die oft austauschbar sind, solange technische Spezifikationen eingehalten werden. Im Bereich der Heiztechnik sehen wir bei Gas- oder Öl-Furnaces (Heizkessel) eine ähnliche Marktstruktur. Diese Heizgeräte folgen weitgehend standardisierten Bauformen, Abmessungen und Leistungsangaben.

Ein Heizungsbauer kann in der Regel beim Austausch eines defekten Gerätes einfach ein Modell mit denselben Dimensionen und Leistungswerten bestellen und ohne größere Anpassungen einsetzen. Die Produkte von unterschiedlichen Herstellern sind meist technisch vergleichbar und variieren maximal in Details wie Garantie, Service oder kleinen Ausstattungsmerkmalen, was die grundsätzliche Austauschbarkeit und den marktüblichen Wettbewerbsdruck fördert. Dies ist ein typisches Merkmal von Commodities. Bei modernen Wärmepumpen zeichnet sich ein anderes Bild ab. Sie sind technisch komplexer und unterscheiden sich deutlich mehr in Bezug auf Schnittstellen, Steuerung, Leistungscharakteristik und Kompatibilität mit Zusatzkomponenten.

Beispielsweise können die elektrischen Anschlüsse, Montageformen oder Bedienelemente von Wärmepumpen unterschiedlicher Hersteller sehr variieren. Zudem besitzen viele Hersteller proprietäre Steuerungssysteme, die eine Kombination von Innengeräten, Außengeräten und Thermostaten verschiedener Marken erschweren oder unmöglich machen. Das bedeutet für Handwerker und Kunden Mehraufwand bei der Planung und Installation, da Geräte nicht einfach austauschbar sind, wie es bei herkömmlichen Heizkesseln der Fall ist. Diese Heterogenität erschwert die Entwicklung eines echten Commodity-Marktes für Wärmepumpen derzeit erheblich. Zudem ist die Produktentwicklung noch sehr aktiv und dynamisch.

Viele Hersteller experimentieren mit unterschiedlichen Technologien und bauen ihre Geräte individuell aus, um etwa Energieeffizienz, Bedienkomfort oder Heizleistung in Kältekaltesituationen zu optimieren. Diese Innovationsdynamik schafft Differenzierung und relativiert eine einfache Austauschbarkeit. Ein weiteres Hemmnis für die Commoditisierung von Wärmepumpen sind die Anforderungen an die Einbindung in die existierende Heizungs- und Gebäudetechnik. Da Anlagen häufig individuell angepasst werden müssen, sind Wärmepumpen bislang noch nicht als „Plug-and-Play“-Lösung etabliert. Für eine wahre Commodity im Wärmepumpenmarkt müssten sich Produktstandards etablieren, die beispielsweise gleiche Elektroanschlüsse, einheitliche Steuerschnittstellen und kompatible Montageformate sicherstellen.

Solche Standardisierungen würden die Installation vereinfachen, Angebot und Nachfrage transparenter machen und den Wettbewerb stärker über den Preis ermöglichen. Erste Ansätze in diese Richtung zeigen sich bereits. Einige Hersteller entwickeln Wärmepumpen, die speziell für den einfachen Austausch von Gas- oder Ölheizungen konzipiert sind, mit gängigen Abmessungen und Leistungsklassen. Soforthilfe-Angebote, die eine zügige Austauschbarkeit ermöglichen, setzen zudem auf modulare Bauweisen und Kompatibilität mit gängigen Steuerungssystemen. Insbesondere bei den so genannten Mini-Split-Wärmepumpen, die oft im ein- oder zweizonen Betrieb eingesetzt werden, zeigt sich ein gewisser Standardisierungsgrad.

Die Geräte kommen mit vergleichbaren Abmessungen und Anschlüssen daher und sind in einigen Fällen auch in Elektronikfachgeschäften verfügbar – was klassischen Commodity-Merkmalen näher kommt. Allerdings täuscht auch hier der Schein: Die inneren Steuerungen und Kühlsysteme können stark variieren, und vielfach besteht eine proprietäre Bindung an bestimmte Marken, was wiederum die Austauschbarkeit einschränkt. Darüber hinaus spielt die Rolle der Hersteller im Wettbewerb eine große Rolle. Wie bei anderen etablierten Industrieprodukten sind Hersteller bemüht, ihre Produkte durch Markenprofilierung, Serviceleistungen und Garantieversprechen zu differenzieren. Sie versuchen, Kunden an sich zu binden und den Druck durch Preiskampf zu verringern, was typisch für Industriegüter ist, die noch keine vollständige Commoditisierung durchlaufen haben.

Auch in der Wärmepumpenbranche gibt es Anreize für Vertriebsmitarbeiter und Fachbetriebe, bevorzugt bestimmte Marken zu verkaufen, etwa durch Bonusprogramme oder Schulungen. Diese Marktdynamik fördert ebenfalls den Gedanken, dass Wärmepumpen aktuell eher als differenzierte Investitionsgüter gelten denn als austauschbare Massengüter. Ein weiterer entscheidender Faktor für die zukünftige Entwicklung hin zu einer Commodity ist die technische Steuerung und Vernetzung von Wärmepumpen. Die bisherigen Kommunikationsprotokolle sind oft proprietär, jedes System hat eigene Schnittstellen. Eine offene, standardisierte Vernetzungstechnologie – analog etwa zum USB-Standard bei Computern – würde eine kombinierte Nutzung verschiedener Komponenten verschiedener Hersteller stark erleichtern und so die Austauschbarkeit verbessern.

Offene Standards sind seit Jahren ein großes Diskussionsthema in der Gebäudetechnik. Sollte sich hier ein universeller Standard durchsetzen, könnte das den Wärmepumpenmarkt radikal verändern und ihn näher an den Commodity-Status bringen. Bis dahin sorgt die eingeschränkte Kompatibilität dafür, dass jede Installation als Einzelfall geplant werden muss. Der Umfang der nachgelagerten Dienstleistungen und die Bedeutung der Fachbetriebe bleiben dadurch hoch relevant. Interessanterweise sind Fachbetriebe auf dem Wärmepumpenmarkt deshalb zu keinem Zeitpunkt eine Commodity.

Selbst wenn das Produkt in Zukunft hoch standardisiert wäre, bleiben qualitative Unterschiede bei der Installation und Inbetriebnahme entscheidend für die langfristige Funktionsfähigkeit und Effizienz der Geräte. Studien zeigen, dass viele Probleme bei Klimageräten und Wärmepumpen durch fehlerhafte Installation entstehen, etwa schlechte Kältemittelschläuche, unzureichendes Vakuum bei der Montage oder falsch dimensionierte Anlagen. Wer an dieser Stelle spart, riskiert die Leistung und Lebensdauer seiner Anlage erheblich. Deshalb besteht auch in einem möglichen Commodity-Markt ein klarer Bedarf an gut ausgebildeten, zuverlässigen Installationsbetrieben. Abschließend lässt sich sagen, dass Wärmepumpen heute noch keine echte Commodity sind.

Sie sind noch nicht weit genug standardisiert, zu viele technische Unterschiede und proprietäre Systeme erschweren die Austauschbarkeit. Zudem steigt der Innovationsgrad und die Komplexität der Geräte weiter, was Differenzierung fördert. Gleichzeitig deuten Markt- und Technologieentwicklungen in Richtung mehr Standardisierung, Modellaustauschbarkeit und einheitliche Schnittstellen. Die Mini-Split-Systeme zeigen, dass ein Commodity-ähnlicher Zustand möglich ist. Offene Standards in der Regelungstechnik und besser planbare Retrofit-Lösungen könnten die Grundlage schaffen, dass Wärmepumpen früher oder später als austauschbare Massenware gelten können.

Für Verbraucher, Handwerker und Hersteller bedeutet dies zugleich Herausforderungen und Chancen. Verbraucher profitieren von mehr Transparenz und günstigeren Preisen, Installateure von vereinfachten Prozessen, während Hersteller neue Geschäftsmodelle entwickeln müssen, die nicht allein auf Produktdifferenzierung, sondern auch auf Service und Systemoffenheit basieren. Die Frage, ob Wärmepumpen eine Commodity sind, bleibt vorerst offen, ist jedoch ein zentraler Aspekt für die zukünftige Entwicklung des Heizungsmarktes im Zeichen der Energiewende.