In der Welt der Softwareentwicklung stoßen Nutzer und Entwickler immer wieder auf eine Vielzahl von Versionsbezeichnungen, die oft aus Codenamen bestehen – von Apples "High Sierra" und "Big Sur" bis hin zu Linux-Distributionen wie Debian, Ubuntu oder Mint mit ihren eigenen sehr speziellen Namenskonzepten. Doch warum verwenden Unternehmen und Entwickler eigentlich diese Codenamen, und ist diese Praxis wirklich sinnvoll oder eher ein unnötiger Aufwand? Es gibt viele Perspektiven auf diese Thematik, die sowohl Frustration als auch Verständnis miteinander verbinden. Mancher Leser, der wenig Erfahrung mit technischer Terminologie hat, wird sofort erkennen, wie verwirrend diese Codenamen sein können. Sie ermöglichen es nicht selten, eine Softwareversion „lockerer“ zu bezeichnen, als es Versionsnummern vermögen. Für Gelegenheitsnutzer oder auch Familienangehörige wird so zum Beispiel „Es lief mit High Sierra“ genannt anstelle von „Es war Version 10.

13“, was auf den ersten Blick wenig aussagekräftig ist, sofern man nicht mit Apple oder entsprechenden Systemen vertraut ist. Dieses Unverständnis und die daraus entstehende Unsicherheit sind nachvollziehbare Reaktionen und bei vielen ein Grund zur Verärgerung. Softwareentwickler und IT-Profis hingegen begegnen dem Thema häufig mit einer anderen Sichtweise. In ihrer täglichen Arbeit sind Codenamen mehr als nur Style-Elemente. Sie dienen als praktische und flexible Bezeichnungsmethode in der Entwicklungsphase, die es erlaubt, auf eine Produktversion zu verweisen, ohne die endgültige numerische Versionsnummer preiszugeben.

Häufig meldet sich eine Software in frühen Phasen unter einem Codenamen, bevor sie für die Öffentlichkeit in einer stabilen Version veröffentlicht wird. So kann das Entwicklerteam intern besser kommunizieren und die Entwicklungszyklen strukturieren, ohne Verwirrung zu stiften, falls sich die Nummerierung noch ändert. Besondere Bedeutung gewinnen Codenamen auch, wenn Unternehmen mit der eigenen Softwareversion an die Öffentlichkeit treten wollen. Für Marketingabteilungen sind sie eine wertvolle Gelegenheit, eine Identität und ein Image rund um das jeweilige Release aufzubauen. Ein Name wie „Big Sur“ klingt weitaus einprägsamer und emotionaler als eine nüchterne Versionsnummer und bietet somit eine aussagekräftige Kommunikationsplattform.

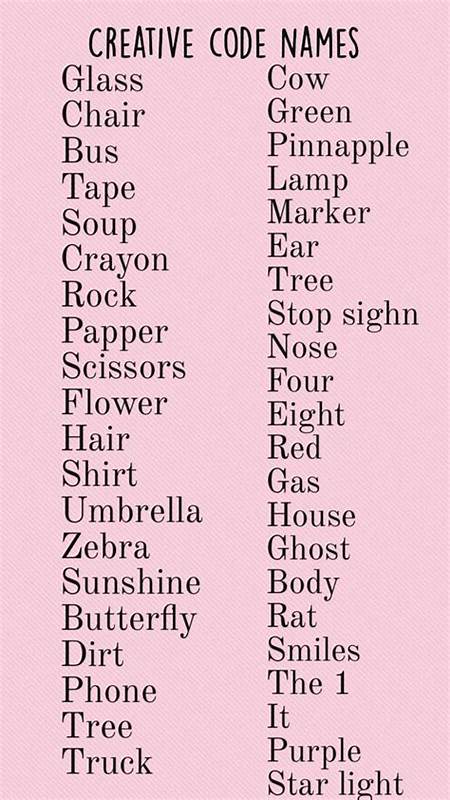

Diese Namensgebung hat sich längst soweit durchgesetzt, dass viele Nutzer die Software oft zuerst über den Codenamen wahrnehmen, statt über eine technische Bezeichnung. Die Praxis, Codenamen zu verwenden, ist nicht auf einen einzigen Hersteller oder eine Distribution beschränkt. Besonders im Linux-Ökosystem findet man eine bunte Vielfalt an Ideen: Debian setzt zum Beispiel auf Figuren aus der Toy Story-Welt, Ubuntu nutzt eine Kombination aus einem Adjektiv und einem Tiernamen, die alphabetisch angeordnet sind, Mint verwendet weibliche Vornamen. Diese Variationen führen zu einer gewissen kulturellen Eigenart innerhalb der Entwicklergemeinschaft, tragen aber auch zu Verwirrung bei, vor allem wenn dieselbe Distribution mit unterschiedlichen Methoden arbeitet. Ein zentrales Argument gegen diese Praxis ist die mangelnde Orientierung, die für Nutzer und Administratoren entstehen kann.

Die ständige Notwendigkeit, zuerst den Codenamen mit der tatsächlichen Versionsnummer abzugleichen, kostet Zeit und kann in der Praxis zu Fehlern führen – sei es bei der Paketverwaltung, beim Updaten oder beim Support. Besonders im professionellen Umfeld, in dem Zuverlässigkeit und klare Kommunikation wichtig sind, wirken solche Namenskonventionen manchmal hinderlich. Entwickler und erfahrene Nutzer entwickeln meist eigene Strategien, um damit umzugehen. So werden oft Listen, Tabellen oder eigene Wiki-Seiten gepflegt, auf denen Codenamen und Versionsnummern gegenübergestellt sind. Auch in der Dokumentation und in Skripten finden sich häufig Verweise auf beide Bezeichnungen, um Kompatibilität und Updates zu kontrollieren.

In einigen Fällen, wie bei der schlanken Alpine Linux Distribution, wird auf einfache, durchgängige Versionsnummern gesetzt, was als positiv und übersichtlich empfunden wird. Die kulturelle Dimension von Codenamen darf dabei ebenfalls nicht unterschätzt werden. Sie schaffen eine zusätzliche Identitätsebene und können sogar Teamgeist und interne Kommunikation beleben. Ein Entwickler, der von „Armstrong“ spricht, bezieht sich auf eine spezielle Version, die intern klare Assoziationen weckt und differenzierter kommuniziert werden kann als eine bloße Nummer. Diese Praxis hat sich bei großen Unternehmen etabliert, die ihre Softwarezyklen durch externe Einflüsse wie Medien, Partner oder Kunden besonders schützen wollen.

Im Laufe der Zeit verschieben sich die Verwendungszwecke von Codenamen: War es zunächst überwiegend ein Instrument für die technische Kommunikation unter Entwicklern, so sind sie heute in vielen Fällen auch ein wichtiges Branding-Instrument. Der steigende Einfluss der Marketingabteilungen sorgt dafür, dass diese Namen immer bekannter und wichtiger für die Öffentlichkeit werden. Manche Codenamen werden gar zu eigenen Marken, die das Nutzererlebnis ergänzen und prägen. Dennoch bleibt die Frage, ob diese Praxis in ihrer aktuellen Form immer noch zeitgemäß oder notwendig ist. Einige Stimmen aus der Entwickler- und Nutzerszene wünschen sich eine einfachere, klarere Benennungsstrategie, die ohne diese vermeintlich unnötige Abstraktion auskommt.

Klarheit in der Benennung erleichtert die Verwaltung, den Support und die Kommunikation. Gleichzeitig muss man aber auch akzeptieren, dass solche Namensgebungen zur IT-Kultur gehören und ein gewisser Grad an „Fachjargon“ in der Tech-Welt einfach dazugehört. Ein weiterer Punkt ist der Blick auf die Zukunft und technische Innovationen. Neue Softwareentwicklungsprozesse, Continuous Delivery und agile Methoden erfordern häufig schnellere und transparentere Releaseinformationen. Hier können nur Versionsnummern ohne Codenamen in aller Regel schneller und eindeutiger kommuniziert werden.

Insbesondere in der Open-Source-Welt gibt es auch einige Projekte, die sich gegen Codenamen entschieden haben, weil sie den Aufwand und die Verwirrung für nicht gerechtfertigt halten. Abschließend lässt sich sagen, dass die Verwendung von Codenamen zwar aus Sicht vieler Nutzer unnötig kompliziert erscheint, aber gleichzeitig eine tief verwurzelte Tradition mit unterschiedlichen Nutzen hat. Sie unterstützt die interne Kommunikation, schafft Identität und bietet Marketingpotenzial. Doch Nutzerfreundlichkeit und technische Konsistenz leiden mitunter – ein Spannungsfeld, das in der IT-Branche weiter diskutiert werden sollte. Für Anwender und Administratoren ist der Schlüssel, sich mit den häufig verwendeten Codenamen der eigenen genutzten Systeme vertraut zu machen oder auf Distributionen zu setzen, die ein klareres Namensschema verfolgen.

Entwicklerteams sollten die Vorteile von Codenamen mit Blick auf Nutzerfreundlichkeit, Support und Dokumentation abwägen. Letztlich bleibt die bewusste Entscheidung für oder gegen Codenamen eine Frage der individuellen Bedürfnisse und des jeweiligen Softwarekontexts.