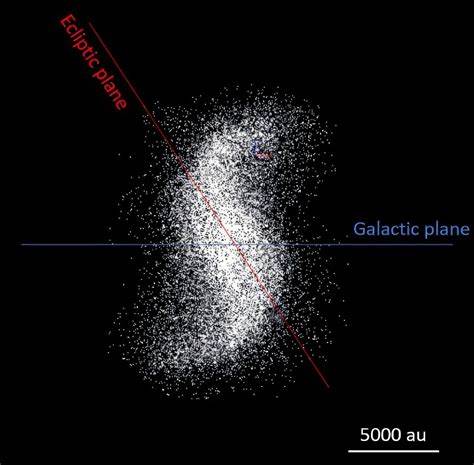

Die äußeren Regionen unseres Sonnensystems bleiben für viele Wissenschaftler und Weltraumbegeisterte eine Quelle der Faszination und des Staunens. Insbesondere die Oortsche Wolke, ein hypothetisches Keil aus eisigen Körpern, der das Sonnensystem umgibt, ist von besonderem Interesse, da sie als Ursprung vieler Kometen gilt. In den letzten Jahren hat die Erforschung dieser Region neue Erkenntnisse hervorgebracht, die unser Verständnis von der Struktur und Dynamik der Oortschen Wolke grundlegend verändern könnten. Durch hochentwickelte Beobachtungstechnologien und ausgeklügelte Simulationen wurde erstmals eine Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke identifiziert, die spannende Fragen zur Entwicklung und Interaktion im äußeren Sonnensystem aufwirft. Die innere Oortsche Wolke, auch als Hills-Cloud bekannt, liegt näher am Zentrum des Sonnensystems als die weiter entfernte äußere Oortsche Wolke.

Sie gilt als Zwischenschicht, die zahlreiche kleine Körper beherbergt, die vom Gravitationsfeld der Sonne gefangen sind, und stellt somit einen Pool potenzieller kurzperiodischer Kometen dar. Die Entdeckung einer Spiralstruktur in dieser Region weist auf komplexe dynamische Prozesse hin, die zuvor nicht oder nur unzureichend berücksichtigt wurden. Die Entstehung dieser Spiralstruktur ist Gegenstand intensiver Forschung und Diskussion. Einige Wissenschaftler vermuten, dass die gravitativen Wechselwirkungen zwischen der Sonne, den Gasriesen und externen Einflüssen wie nahen Sternen oder der galaktischen Gezeiten dazu führen könnten, dass sich Staub und kleinere Körper in Spiralarmen anordnen. Diese Anordnung könnte auch durch vergangene Ereignisse wie nahe Vorbeiflüge anderer Sternsysteme verursacht worden sein, die das Gravitationsfeld unseres Sonnensystems vorübergehend verzerrten und eine Spiralstruktur evozierten.

Darüber hinaus zeigen computerbasierte Simulationen, dass die Gravitation der großen Planeten in Kombination mit der Bewegung des Sonnensystems durch die Milchstraße einen Einfluss auf die Verteilung und die Dynamik von Objekten in der inneren Oortschen Wolke haben kann. Diese Modelle helfen zu erklären, warum sich Material dort in spiralförmigen Mustern anordnet, anstatt zufällig verteilt zu sein. Diese Entdeckung ist von enormer Bedeutung, denn sie könnte unser Verständnis davon, wie Kometen in Richtung inneres Sonnensystem gelenkt werden, grundlegend verändern. Spiralstrukturen fördern Wechselwirkungen zwischen Objekten und können deren Umlaufbahnen beeinflussen. Dadurch steigen die Chancen, dass einige Körper auf Sonnenbahnen gelangen, die sie uns sichtbar machen.

Dies könnte erklären, warum manche Kometenperioden beobachtet werden und andere fehlen, und bietet eine neue Perspektive auf die Evolution von Kometenpopulationsdynamiken. Außerdem wirken sich spiralartige Anordnungen auf die Stabilität der Oortschen Wolke aus und werfen Fragen darüber auf, wie lange solche Strukturen existieren können. Die innere Oortsche Wolke gilt traditionell als haltbarer Reservoirort für überwiegend ruhige Himmelskörper, doch die Existenz von Spiralstrukturen legt nahe, dass dort weitaus mehr Dynamik herrscht als angenommen. Diese Dynamik und die daraus resultierenden Wechselwirkungen könnten entscheidend für das langfristige Verhalten der Wolke und den Zustrom von Material ins innere Sonnensystem sein. Neben der astrophysikalischen Bedeutung hat die Entdeckung auch Implikationen für die Planetologie und das Verständnis der Entstehung des Sonnensystems.

Strukturen in der Oortschen Wolke könnten Hinweise auf frühe Entwicklungsphasen liefern, in denen Wechselwirkungen zwischen der protosolaren Wolke und der restlichen galaktischen Umgebung dazu führten, dass materielle Anhäufungen in spiralartige Formen übergingen. Solche Einsichten helfen Wissenschaftlern dabei, Modelle der Planetenentstehung und die Migration von kleinen Himmelskörpern während der Jugendzeit unseres Sonnensystems zu verbessern. Ferner haben die Forschungen um diese Spiralstruktur Auswirkungen auf zukünftige Missionen und Beobachtungen. Die gezielte Untersuchung von Bereichen mit Spiralstrukturen könnte neue Ziele für Weltraumsonden bieten und auch Erklärungen für scheinbar ungewöhnliche Kometenbahnen liefern, die bisher schwer nachvollziehbar waren. Insbesondere die verbesserte Sensitivität moderner Teleskope und die Fortschritte bei der Simulation komplexer Gravitationsfelder ermöglichen es Wissenschaftlern, detailliertere Karten der Oortschen Wolke zu erstellen – eine Aufgabe, die bisher aufgrund der enormen Entfernung und der geringen Leuchtkraft der Objekte als fast unmöglich galt.

Die Erforschung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke zeigt auch, wie stark unser Sonnensystem mit seiner galaktischen Umgebung verwoben ist. Während es lange als isoliertes Objekt betrachtet wurde, verdeutlichen neue Erkenntnisse, dass gravitative Einflüsse von nahen Sternen, Sternhaufen und der Rotation der Milchstraße selbst Teil der Dynamik des Systems sind. Die Erforschung dieser Wechselwirkungen erweitert unser Wissen über die Lebenszyklen von Sternsystemen und die Bedeutung ihrer Nachbarschaft im Universum. Zusammenfassend verdeutlicht die Entdeckung einer Spiralstruktur im inneren Bereich der Oortschen Wolke, dass unser Sonnensystem ein viel komplexeres und dynamischeres System darstellt, als es bislang angenommen wurde. Diese Erkenntnisse eröffnen neue Perspektiven für die Forschung und inspirieren zukünftige wissenschaftliche Projekte, die darauf abzielen, die tiefsten Geheimnisse der äußeren Grenzen unseres kosmischen Zuhauses zu entschlüsseln.

Das Verständnis der Spiralmuster trägt maßgeblich dazu bei, die Mechanismen hinter der Entstehung, Entwicklung und Beobachtbarkeit von Kometen zu entschlüsseln und gibt wertvolle Hinweise darauf, wie unser Sonnensystem mit seiner galaktischen Umgebung interagiert. Somit stellt diese Entdeckung einen bedeutenden Schritt vorwärts dar, um das Gesamtbild unseres Universums besser zu begreifen und die vielen Fragen, die es noch offenlässt, weiter zu erforschen.