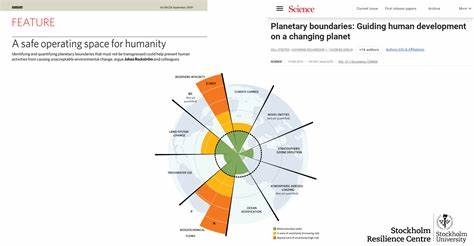

In Zeiten des rapiden Klimawandels, zunehmender Umweltzerstörung und sozialer Ungleichheiten steht die Menschheit vor einer der größten Herausforderungen ihrer Geschichte: Wie lässt sich ein gutes Leben für alle Menschen realisieren, ohne dabei die planetaren Grenzen zu überschreiten? Diese Frage bildet den Kern nachhaltiger Entwicklung und verlangt ein radikales Umdenken in Bezug auf Ressourcenverbrauch, Wirtschaftssysteme und sozialen Wohlstand. Planetare Grenzen definieren die ökologischen Schwellenwerte unseres Planeten, innerhalb derer ein sicheres und stabiles Umfeld für menschliches Leben besteht. Diese Grenzen wurden wissenschaftlich definiert und umfassen verschiedene kritische Umweltparameter wie Klimawandel, Verlust der Biodiversität, Stickstoffkreisläufe und Landnutzungsänderungen. Wird eine dieser Grenzen überschritten, drohen irreversible Schäden, die nicht nur die Umwelt, sondern auch das menschliche Wohlergehen massiv beeinträchtigen. Die Herausforderung besteht dabei nicht nur in einem nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen, sondern ebenso darin, soziale Gerechtigkeit herzustellen.

Ein gutes Leben ist weit mehr als bloßes Überleben – es umfasst Zugang zu Nahrung, sauberem Wasser, Gesundheitsversorgung, Bildung, Energie und gesellschaftlicher Teilhabe. Das Konzept der sozialen Grundbedürfnisse bildet eine wichtige Grundlage, um zu verstehen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Menschen ein qualitativ hochwertiges Leben führen können. Forschungsergebnisse zeigen, dass es möglich wäre, grundlegende menschliche Bedürfnisse für alle Menschen weltweit zu befriedigen, ohne dabei die biophysikalischen Grenzen des Planeten zu überschreiten. Dazu gehören Ernährungssicherheit, sanitäre Einrichtungen, Elektrizitätsversorgung und die Beseitigung extremer Armut. Diese Basisbedürfnisse stellen somit ein Ziel dar, das innerhalb eines planetarisch nachhaltigen Rahmens erreichbar ist.

Dabei sind jedoch qualitative Ansprüche wie ein hoher Grad an subjektivem Wohlbefinden oder Lebenszufriedenheit mit einem deutlich größeren ökologischem Fußabdruck verbunden, der vielfach jenseits der planetaren Grenzen liegt. Die Diskrepanz zwischen sozialem Wohlstand und ökologischer Verträglichkeit ist eine der zentralen Herausforderungen der Gegenwart. Viele hochentwickelte Länder erreichen ein hohes Maß an Lebensqualität auf Kosten eines übermäßigen Ressourcenverbrauchs. Hingegen sind zahlreiche Länder mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck nicht in der Lage, ein vergleichbares Maß an sozialer Sicherheit oder Wohlbefinden für ihre Bevölkerung zu gewährleisten. Dieses Ungleichgewicht verdeutlicht, dass nachhaltige Entwicklung mehr als technische Lösungen erfordert; der Fokus muss auf gesellschaftlichen Strukturen, Verteilungsgerechtigkeit und suffizienten Lebensstilen liegen.

Suffizienz spielt dabei eine herausragende Rolle. Das Prinzip der Suffizienz verlangt, den Ressourcenverbrauch und Konsum auf ein notwendiges Maß zu begrenzen, das gleichzeitig die Bedürfnisse befriedigt. Ein Zuviel an Konsum ist weder ökologisch vertretbar noch zwingend förderlich für das individuelle Wohlbefinden. Gesellschaften müssen daher eine Kultur fördern, die Qualität des Lebens über Quantität von Besitz und Verbrauch stellt. Der Wandel zu einem suffizienten Lebensstil wird unterstützt durch bewusste Alltagsentscheidungen, Ressourcenschonung in Produktion und Infrastruktur, sowie politische Rahmenbedingungen, die nachhaltiges Verhalten belohnen und Überkonsum begrenzen.

Eine gerechte Verteilung von Ressourcen und Chancen ist ebenfalls unabdingbar. Globale Ungleichheiten beim Ressourcenverbrauch sind enorm. Während in einigen Ländern Pro-Kopf-Emissionen von Treibhausgasen und Ressourcenverbrauch auf einem überdimensional hohen Niveau liegen, kämpfen Menschen in anderen Regionen mit Mangelversorgung. Nur durch globale Zusammenarbeit und faire Lastenteilung kann ein sozial ausgewogenes und ökologisch tragfähiges System geschaffen werden. Politische Strategien müssen das Konzept der „sicheren und gerechten Entwicklungsumgebung“ integrieren, die sicherstellt, dass alle Menschen innerhalb der ökologischen Grenzen Zugang zu Lebensgrundlagen und Teilhabe haben.

Dies erfordert innovative Ansätze in Bereichen wie urbaner Planung, Energieversorgung, Landwirtschaft und Bildungswesen. Insbesondere die Transformation unserer Energiesysteme hin zu Erneuerbaren Energien ist entscheidend, um Emissionen drastisch zu reduzieren und fossile Ressourcen zu ersetzen. Sowohl technologische Innovationen als auch gesellschaftlicher Wandel sind notwendig. Technische Maßnahmen alleine – etwa Effizienzsteigerungen oder erneuerbare Energien – reichen nicht aus, wenn nicht gleichzeitig der Gesamtressourcenverbrauch reduziert wird. Es gilt, unseren Lebensstil auf globaler Ebene so zu verändern, dass er nachhaltiger, gerechter und erfüllender wird.

Ein wichtiger Bestandteil ist die Stärkung lokaler und regionaler Initiativen, die nachhaltige Entwicklungen fördern. Regionen variieren stark in ihren Ressourcenpotenzialen, sozialen Bedingungen und kulturellen Gegebenheiten. Angepasste Lösungen können hier helfen, lokale Bedürfnisse zu befriedigen und gleichzeitig ökologische Belastungen zu minimieren. Gleichzeitig müssen globale Ziele und Kooperationen Hand in Hand gehen, um planetarische Herausforderungen anzugehen. Bildung und Bewusstseinsbildung spielen eine zentrale Rolle, um Menschen zu befähigen, nachhaltige Entscheidungen zu treffen und aktiv an der Transformation teilzunehmen.

Nachwachsende Generationen brauchen Wissen über ökologische Zusammenhänge und soziale Verantwortung, um eine lebenswerte Zukunft gestalten zu können. Öffentliche Kampagnen, Bildungsprogramme und mediale Aufklärung können dabei unterstützen, Wertewandel und Engagement zu fördern. Die wissenschaftliche Diskussion weist zudem auf die Bedeutung von Messinstrumenten hin, die den Fortschritt hinsichtlich sozialer Bedürfnisse und ökologischer Nachhaltigkeit transparent machen. Herkömmliche Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erfassen weder die Lebensqualität umfassend noch die Umweltbelastungen genau. Alternative Messgrößen, die das Konzept einer „sicheren und gerechten Raum für Menschheit“ abbilden, gewinnen zunehmend an Bedeutung und können politische Entscheidungen besser steuern.

Angesichts der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts steht die Menschheit an einem Scheideweg. Die Möglichkeit, ein gutes Leben für alle in Einklang mit den planetaren Grenzen zu schaffen, ist eine der wichtigsten Zielsetzungen der globalen Nachhaltigkeitsagenda. Die Umsetzung erfordert ein ganzheitliches Denken, das ökologische, soziale und ökonomische Dimensionen integriert und über kurzfristige Profite hinausblickt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein gutes Leben für alle innerhalb der planetaren Grenzen machbar ist, wenn Grundbedürfnisse universell befriedigt und der Ressourcenverbrauch drastisch angepasst wird.

Dies erfordert bewusste Entscheidungen auf individueller, gesellschaftlicher und politischer Ebene, die Suffizienz, Gerechtigkeit und technische Innovation verbinden. Nur so kann sichergestellt werden, dass künftige Generationen auf einem gesunden Planeten leben und gedeihen können. Die Zeit zum Handeln ist jetzt – für eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft aller Menschen.