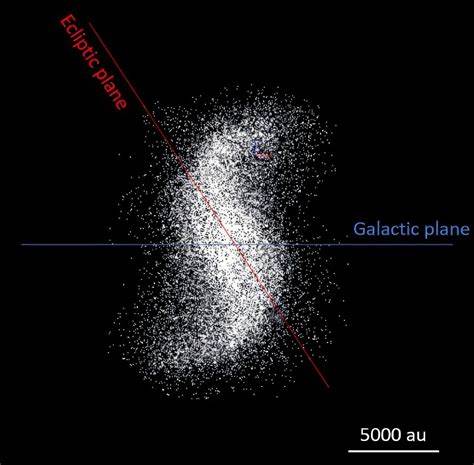

Die Oortsche Wolke ist ein faszinierendes, aber auch rätselhaftes Gebiet unseres Sonnensystems, das weit jenseits der Umlaufbahnen der Planeten liegt. Lange Zeit galt sie als eine diffuse, kugelförmige Ansammlung von Kometen- und Eisobjekten, welche die äußeren Grenzen unseres kosmischen Heimatreviers markieren. Neuere Forschungen deuten jedoch darauf hin, dass sich im inneren Bereich dieser Wolke eine Spiralstruktur gebildet haben könnte – eine Entdeckung, die das Verständnis der Dynamik und der Entstehung des äußeren Sonnensystems erheblich erweitert. Die damit verbundenen wissenschaftlichen Erkenntnisse könnten auch Rückschlüsse auf die Ursprünge von Kometen und die Geschichte der Planetenbewegungen zulassen. Die Oortsche Wolke selbst ist ein hypothetisches Reservoir von Milliarden von eisigen Körpern, das unser Sonnensystem in einer Entfernung von mehreren tausend astronomischen Einheiten (AU) umgibt.

Sie ist nach Jan Oort benannt, der im Jahr 1950 die Existenz dieser Wolke postulierte, um die Quellen der langperiodischen Kometen zu erklären. Während der äußere Bereich der Oortschen Wolke – bekannt als die „äußere Oortsche Wolke“ – eine nahezu kugelförmige Hülle bildet, erstreckt sich die innere Oortsche Wolke, auch als Hills-Cloud bezeichnet, näher an die Planetenregion heran und besitzt eine dichtere Konzentration von Objekten. Die jüngsten Beobachtungen der Spiralstruktur im Inneren der Oortschen Wolke basieren auf einer Kombination aus Computer-Simulationen und indirekten astronomischen Messungen. Wissenschaftler nutzen dabei hochentwickelte numerische Modelle, welche die Wechselwirkungen zwischen den Sonnenplaneten, den gravitativen Kräften benachbarter Sterne und galaktischen Gezeiten berücksichtigen. Die Simulationen zeigten, dass unter bestimmten Bedingungen eine spiralige Anordnung von Kometen und anderen kleinen Körpern entstehen kann, die durch die gravitative Wechselwirkung zwischen der Sonne und Objekten in der Hill’schen Wolke hervorgerufen wird.

Diese spiralige Struktur ist besonders faszinierend, weil sie bislang nicht erwartet wurde. Die klassische Vorstellung von der Oortschen Wolke als nahezu gleichmäßig verteiltem „Kometennebel“ wird dadurch deutlich relativiert. Stattdessen entsteht ein komplexes, dynamisches System, in dem sich Objekte entlang spiralförmiger Bahnen bewegen, die durch eine Balance aus Anziehungskraft und Störungen im galaktischen Umfeld geformt werden. Die Spiralstruktur könnte zudem als eine Art „Transportstraße“ für Kometen zur inneren Sonnensystemregion dienen. Die Existenz einer Spiralstruktur im Inneren der Oortschen Wolke hat weitreichende Implikationen für unsere Kenntnisse über die Kometenquellen.

Da langperiodische Kometen aus der Oortschen Wolke stammen, könnten Spiralarm-ähnliche Dichtewellen die Häufigkeit, Bahnen und die Zeitpunkte ihres Erscheinens im inneren Sonnensystem beeinflussen. Das Wissen um diese Struktur erlaubt es, die Dynamik von Kometenbahnen besser zu prognostizieren und damit Verbindungen zwischen ihrer Herkunft und beobachteten Bahnänderungen herzustellen. Darüber hinaus wirft die Spiralstruktur interessante Fragen zur Stabilität und Entwicklung der Oortschen Wolke auf. Die gravitativen Einflüsse benachbarter Sterne und der galaktische Strom erzeugen eine feine Balance, die diese Struktur über Millionen von Jahren erhalten kann. Dies lässt vermuten, dass die Oortsche Wolke nicht nur ein statisches Reservoir ist, sondern sich dynamisch im Laufe der Zeit verändert und dabei durchaus geordnete Muster hervorbringt.

Die Erforschung der Spiralstruktur bringt auch neue Impulse für die Theorien zur Entstehung des Sonnensystems. Vermutlich sind die aus der protoplanetaren Scheibe „entwichenen“ Trümmer und Eisobjekte in der Frühzeit der Sonne durch komplexe Gravitationswechselwirkungen nach außen verdrängt worden. Die anschließende Bildung spiralförmiger Dichtewellen deutet auf ein systemisches Zusammenspiel zwischen inneren Kräften im Sonnensystem und äußeren galaktischen Einflüssen hin. Technologische Fortschritte in der Beobachtungstechnik erlauben heute zunehmend präzisere Nachweise von bereits weit entfernten Objekten in und um die Oortsche Wolke. Neue Teleskope, wie das Vera-C.

-Rubin-Observatorium, werden in den kommenden Jahren mehr Details über die Verteilung und Bewegung von Kometen sammeln. Dadurch könnten direkte Indizien für die Spiralstruktur gefunden werden und das theoretische Modell weiter verfeinert werden. Neben wissenschaftlichen Aspekten ist die Beschäftigung mit der inneren Oortschen Wolke auch aus populärwissenschaftlicher Sicht reizvoll. Sie weckt das Interesse an der Erforschung des Weltraums und der faszinierenden Zusammenhänge in unserem kosmischen Umfeld. Die Vorstellung von einer Spiralstruktur in diesem fernen Bereich vermittelt eine wunderbare Verbindung zwischen bekannten galaktischen Phänomenen und den inneren Bereichen unseres Sonnensystems.

Zusammenfassend zeigt die Entdeckung und Erforschung der Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke, dass unser Sonnensystem ein weit komplexeres und dynamischeres Gebilde ist als bisher angenommen. Die wissenschaftliche Arbeit hierzu steckt noch in den Anfängen, aber sie eröffnet vielversprechende Perspektiven für ein tieferes Verständnis von kosmischen Prozessen und der Entwicklung von Kometen, die auf geheimnisvolle Weise ihre Bahnen bis in unser Sichtfeld ziehen. Die Oortsche Wolke bleibt somit ein spannendes Forschungsfeld und ein Symbol für die Verbindung von Theorie, Beobachtung und fortschrittlicher Simulation in der modernen Astronomie.