Granulare Systeme prägen unseren Alltag auf vielfältige Weise, ohne dass wir uns dessen ständig bewusst sind. Ob beim Laufen auf Sandstränden, im morgendlichen Frühstücksmüsli oder beim Schlucken einer Tablette – überall begegnen wir diesen Zusammensetzungen aus kleinen, festen Partikeln, die sich kollektiv verhalten. Trotz ihrer Allgegenwärtigkeit bleibt das Verhalten granulärer Systeme eines der komplexesten und faszinierendsten Gebiete der modernen Wissenschaft. Forschende auf der ganzen Welt arbeiten intensiv daran, diese oft rätselhaften Phänomene zu entschlüsseln, um Anwendungen in Bereichen wie Geologie, Landwirtschaft, Pharmazie und Ingenieurswesen voranzutreiben. Was sind granulare Systeme genau? Unter diesem Begriff versteht man Sammelungen von kleinen, festen Teilchen, die sich physikalisch durch bestimmte Besonderheiten auszeichnen.

Typische Beispiele sind Sandkörner, Getreidekörner, Popcorn, Kieselsteine oder Tabletten. Trotz der Einzelteilchen, die relativ leicht verstanden werden können, zeigt eine große Anzahl dieser Partikel in Kombination ein überraschend kompliziertes Verhalten. Man kann sich granulare Systeme nicht einfach als Feststoffe oder Flüssigkeiten vorstellen, da sie je nach Situation beide Eigenschaften annehmen. Ein bekanntes Beispiel, das die Dualität granularer Systeme anschaulich macht, ist der Sand in einer Sanduhr. Wird die Sandmenge durch die schmale Öffnung gedrückt, fließt er wie eine Flüssigkeit.

Springt man jedoch barfuß auf einem Sandstrand, fühlt sich der Sand fest und stabil an. Dieses Spannungsverhalten zwischen Fließen und Stabilität ist ein zentraler Forschungsgegenstand. Wann wirkt ein System wie eine ständige Masse, die sich mit Verformungen auflädt, und wann verhält es sich wie eine gestaltlose Flüssigkeit, die frei fließt? Beim Verständnis dieser Fragen helfen neue wissenschaftliche Methoden, die tiefere Einblicke in die physikalischen Prozesse ermöglichen. Kraftübertragung zwischen Körnern liegt dem Verhalten zugrunde. Stellen Sie sich eine Reihe von Tennisbällen vor, die in einer Linie zwischen Ihrer Hand und einer Wand eingeklemmt sind.

Übt man Druck durch die Hand auf den ersten Ball aus, wird die Kraft durch die miteinander berührenden Bälle bis zur Wand übertragen. Die gleiche physikalische Grundregel gilt auch bei Sand- oder Kieselhaufen. Kraftketten entstehen, wenn einzelne Körner Druckkräfte an benachbarte Körner weitergeben, wodurch sich Stabilität oder Bewegung innerhalb des Systems manifestiert. Bis vor kurzem war es sehr schwierig, diese Kräfte im Inneren eines Haufens sichtbar zu machen, da die meisten Materialien wie Sand oder Getreide lichtundurchlässig und die Kräfte unsichtbar sind. Eine innovative Methode für die Sichtbarmachung von Kräften nutzt jedoch die sogenannte Photoelastizität.

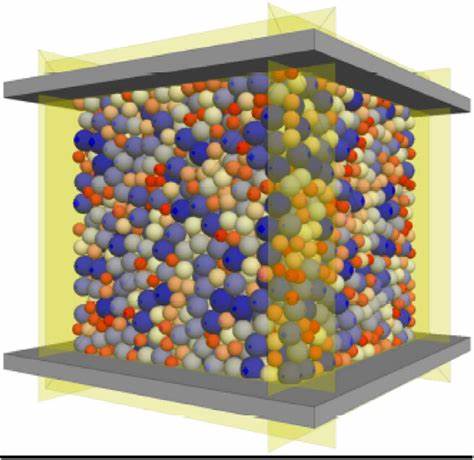

Dabei handelt es sich um eine optische Eigenschaft bestimmter transparenter Materialien, die sich bei Belastung ändern und das durchstrahlende Licht entzweite, wodurch bunte Muster entstehen. Diese Muster zeigen die Verteilung und Stärke der Kräfte zwischen den einzelnen Körnern. Forschende der Iowa State University haben mit Hilfe photoelastischer Materialien granulares Verhalten in drei Dimensionen untersucht. Während frühere Studien meist auf zweidimensionale Systeme beschränkt waren, entwickelten sie ein Verfahren, das es ermöglicht, die Kräfteverteilung in komplexen Haufen sichtbar zu machen. Dazu erzeugten sie dünne Laserlichtschichten, die jeweils eine „Scheibe“ aus dem granularen System erhellen können.

Durch das Zusammenfügen zahlreicher dieser Schnitte lässt sich eine dreidimensionale Rekonstruktion der Kraftverteilung erstellen. Die Technik erinnert an medizinische CT-Scans, bei denen ebenfalls aus vielen zweidimensionalen Bildern ein dreidimensionales Körperbild entsteht. In Experimenten mit nur etwas mehr als hundert photoelastischen Körnern zeigte sich, dass sich so präzise die Kraftketten innerhalb der Haufen nachvollziehen lassen. Sobald der erste Schritt geschafft ist, soll die Methode auf größere Mengen von Körnern ausgeweitet werden, um realistischer die Bedingungen in natürlichen und industriellen Granulatsystemen zu simulieren. Auch wird untersucht, wie sich Kräfte verändern, wenn das System bewegt oder gestört wird, zum Beispiel durch Erschütterungen.

Solche Bewegungen sind in vielen Anwendungsbereichen relevant, etwa bei der Beförderung von Getreide, bei Erdrutschen oder bei technologischen Prozessen in der Pharmaindustrie. Die Bedeutung dieser Forschung geht weit über den akademischen Bereich hinaus. Landwirtschaftliche Betriebe sind auf effiziente Transport- und Lagerlösungen für Granulate angewiesen, um Verluste zu vermeiden und Produktionskosten zu senken. Ähnliches gilt für die Pharmaindustrie, in der Medikamente zuverlässig dosiert und verarbeitet werden müssen. Granulare Systeme zeigen sich also oft in Bewegung, und deren Verhalten vorherzusagen, kann kritische Auswirkungen auf Sicherheit und Wirtschaftlichkeit haben.

Auch bei Naturgefahren wie Steinschlägen oder Lawinen ist das Verständnis granularer Pucheinheiten entscheidend. Die Stabilität eines Berghangs wird maßgeblich von den Wechselwirkungen der Gesteinskörner bestimmt. Durch verbesserte Modelle und experimentelle Erkenntnisse wird es möglich, Gefahren besser einzuschätzen und gegebenenfalls Vorkehrungen oder Frühwarnsysteme zu entwickeln. Die tiefere Erforschung granularer Systeme liefert auch neue Inspirationen für Ingenieure, die Materialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften entwickeln wollen. Ein besseres Verständnis der Kraftverteilung und der Dynamik in Granulaten ermöglicht es, Verfahren und Produkte zu optimieren, die mit Pulvern, Körnern oder Pellets arbeiten.

Trotz des scheinbar einfachen Aufbaus dieser Systeme ergeben sich erstaunlich komplexe und oft nicht intuitive Phänomene. Die Kombination aus modernen experimentellen Verfahren, wie der 3D-Photoelastizität, und computergestützten Modellen eröffnet ein neues Fenster zur Einsicht in eine Welt, die unser tägliches Leben begleitet, aber seit jeher schwer zu fassen war. Granulare Systeme gehören somit zu den spannendsten Themen interdisziplinärer Forschung, die Physik, Geologie, Ingenieurwesen und Materialwissenschaften vereint. Es bleibt spannend, welche neuen Erkenntnisse die Zukunft bringen wird, wenn die Technologien zur Visualisierung und Analyse weiter verfeinert und auf größere, realitätsnähere Systeme ausgeweitet werden. So könnte es bald möglich sein, granularen Fluss präzise vorherzusagen, Industrieprozesse zu revolutionieren oder Naturgefahren noch besser zu kontrollieren – und zwar mit einem besseren Verständnis von Hunderten und Tausenden winziger Körner, die sich in ihrem Verhalten oft scheinbar widersprüchlich zeigen.

Granulare Systeme sind somit ein Fenster zu den verborgenen Kräften, die die physikalische Welt um uns herum formen.