Am 6. Januar 2021 ereigneten sich in Washington D.C. tragische Ereignisse, als Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump das Kapitol stürmten, um die Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden zu verhindern. Die Rhetorik, die Trump zu diesem Zeitpunkt verwendete, wurde von vielen als potenziell aufrufend zur Gewalt angesehen.

In den letzten Monaten wurden die kontroversen Kommentare, die während und nach diesem Tag getätigt wurden, erneut in den Fokus der öffentlichen Debatte gerückt, insbesondere durch die Aussagen eines Schlüsselberaters Trumps, der als zukünftiger Czar für künstliche Intelligenz und Kryptowährung tätig sein soll. In einer Reihe von inzwischen gelöschten Tweets argumentierte dieser Berater, dass die Rhetorik von Trump in Bezug auf den 6. Januar nicht unter den Schutz des Ersten Verfassungszusatzes falle. Diese Behauptung sorgte für viel Aufsehen, da sie zentrale Fragen zur Meinungsfreiheit und zu den Grenzen der Redefreiheit in Bezug auf Gewaltaufrufe aufwarf. Der Erste Verfassungszusatz der Vereinigten Staaten schützt grundsätzlich die freie Meinungsäußerung, doch gibt es Grenzen, insbesondere wenn die Äußerungen als Aufruf zur Gewalt interpretiert werden können.

Die juristische Abgrenzung dieser Grenzen ist nicht einfach und sorgt immer wieder für anhaltende Debatten unter Rechtsexperten und der Öffentlichkeit. Ein zentraler Punkt in der Argumentation des Beraters ist, dass die Äußerungen von Trump am 6. Januar in einem Kontext der Aufstachelung zur Gewalt stehen und daher nicht den gleichen Schutz genießen sollten wie gewöhnliche politische Rede. Kritiker dieser Sichtweise warnen jedoch davor, dass solch eine Herangehensweise gefährliche Präzedenzfälle schaffen könnte, die auch legitime politische Äußerungen in der Zukunft gefährden könnten. Die Debatte über die Rhetorik von Trump und die Folgen seiner Äußerungen ist nicht neu.

Bereits kurz nach dem 6. Januar gab es eine intensive Diskussion über die Rolle von social media Plattformen in der Verbreitung solcher gefährlicher Ideen. Twitter und Facebook sperrten Trump für seine Äußerungen, und zunehmend wurde das Thema der Verantwortung von Plattformen in der modernen Informationsgesellschaft akut. Einige Juristen argumentieren, dass Trump durch das Verbreiten von falschen Informationen über die Wahl und die Rhetorik, die zu den tumultuösen Szenen im Kapitol führte, die Grenzen der freien Meinungsäußerung überschritt. Diese Sichtweise könnte weitreichende Konsequenzen für das Thema Meinungsfreiheit und die Verantwortung von öffentlichen Persönlichkeiten sowie sozialen Medien haben.

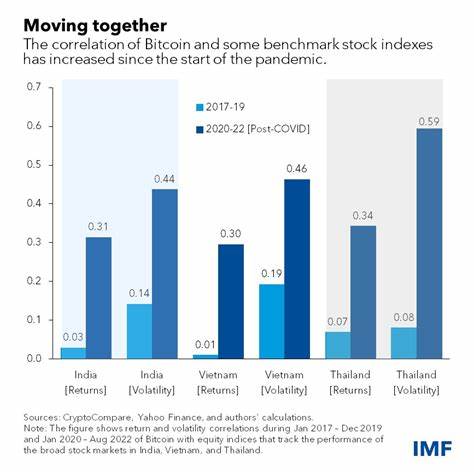

Die Rolle von KI und Kryptowährungen in diesem Kontext wird zusätzlich kompliziert. Die technologische Entwicklung eröffnet neue Plattformen für die Verbreitung von Ideen, aber auch neue Herausforderungen für die Regulierung und das Management dieser Informationen. Das Aufkommen von künstlicher Intelligenz bietet sowohl die Möglichkeit, Desinformation zu verbreiten, als auch die Chance, diese zu bekämpfen – was uns vor die Frage stellt, wie effektive und ethische Moderation umgesetzt werden kann. Im Licht dieser Entwicklungen ist es entscheidend, eine ausgewogene Sichtweise zu bewahren. Meinungsfreiheit ist ein fundamentales Recht, das jedoch mit Verantwortung einhergeht.

Die Diskussion um die Rhetorik von Trump und die Reaktionen darauf zeigen deutlich, dass die Grenzen zwischen freier Meinungsäußerung und gefährlicher Rhetorik fließend sind. Der Fall von Trump und seinem Berater im Zusammenhang mit dem 6. Januar ist nur ein Beispiel für die ständige Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Die Technologie wird weiterhin eine Schlüsselrolle in der Diskussion um Meinungsfreiheit und deren Grenzen spielen. Mit der Entwicklung von KI und neuen digitalen Plattformen wird es immer wichtiger, klare Richtlinien zu finden, die sowohl die Meinungsfreiheit schützen als auch vor dem Missbrauch dieser Freiheiten warnen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Diskussionen entwickeln werden, insbesondere in einem immer polarisierten politischen Klima. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Argumentationen rund um die Rhetorik von Trump und die Frage, ob sie durch den Ersten Verfassungszusatz gedeckt sind, weitreichende Implikationen für die Diskussion über Meinungsfreiheit, soziale Medien und die Rolle von neuen Technologien in der politischen Kommunikation haben. Es ist wichtig, das Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Meinungsfreiheit und der Verhinderung von Gewalt und Extremismus zu wahren, um eine gesunde demokratische Gesellschaft zu fördern.