In der heutigen digitalen Welt, in der wir ständig mit komplexen Systemen arbeiten, liegt es nahe, das menschliche Gehirn als eine Art Betriebssystem zu betrachten. Für viele Neurodivergente, insbesondere Menschen mit ADHS oder im Autismus-Spektrum, fühlt sich das oft wie der Versuch an, Windows-Software auf einem Linux-System auszuführen. Diese klassische Metapher bietet nicht nur eine einfache Erklärung für die Unterschiede in der Wahrnehmung und Verarbeitung von Reizen, sondern hilft auch dabei, Strategien zu entwickeln, um den Alltag besser zu meistern. Gerade für Systemadministratoren, die an eine klare Struktur und effiziente Funktionsweise gewöhnt sind, ist diese Linie der Analogie besonders hilfreich, um neurodivergente Erfahrungen zu verstehen und passende Anpassungen vorzunehmen. Das Gehirn als eigenes Betriebssystem ist dabei keine Störung, sondern eine eigenständige Architektur – vergleichbar mit einer individuellen Linux-Distribution, die auf spezifische Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten ist.

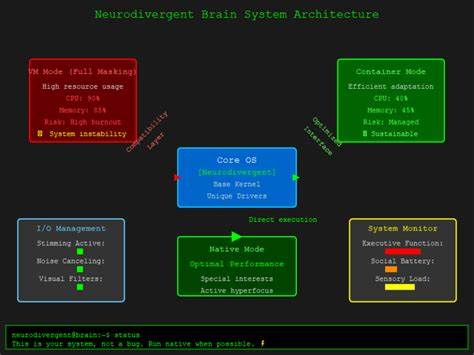

Während neurotypische Gehirne einer weit verbreiteten Windows-ähnlichen Standardversion entsprechen, sind neurodivergente Gehirne spezialisierte und hochoptimierte Systeme, die sich für besondere Aufgaben eignen, aber mehr Anpassungen erfordern, um kompatibel mit der Außenwelt zu sein. Diese Unterschiede wirken sich direkt darauf aus, wie Aufgaben erledigt, Informationen verarbeitet oder soziale Situationen gehandhabt werden. Die Rollen, die wir im Beruf und im Privatleben übernehmen, können dabei mit Anwendungen verglichen werden, die für ein anderes Betriebssystem entwickelt wurden. Ein Systemadministrator, der neurodivergent ist, könnte sich fühlen, als müsste er oder sie einen ressourcenintensiven Windows-Emulator auf einem Linux-Kern laufen lassen. Dies entspricht dem Versuch, sich an die Standards und Erwartungen einer einfacheren, aber für das individuelle Gehirn ungeeigneten Umgebung anzupassen.

Das erfordert eine enorme Menge an mentaler Energie und kann zu „Systemabstürzen“ führen, etwa durch Burnout oder Überlastung. Diese Situation wird oft als sogenanntes Masking beschrieben, bei dem neurodivergente Eigenschaften verborgen oder unterdrückt werden, um möglichst standardkonform zu wirken. Alternativ zu dieser ressourcenintensiven Methode kann man Rollen auch wie Container betrachten. Container, die aus der Softwareentwicklung bekannt sind, sind leichter und teilen sich den Kern des Systems, während sie isolierte Umgebungen für verschiedene Aufgaben schaffen. Übertragen auf das Gehirn bedeutet das, dass verschiedene Rollen oder Verhaltensmuster als separate, angepasste Container ausgeführt werden, die es erlauben, Energie zu sparen und flexibler zu agieren.

Diese Herangehensweise ist nachhaltiger und unterstützt die Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Systems. In der Praxis ist die Kompatibilität zwischen neurodivergenten Gehirnen und neurotypischen Anforderungen aber nicht immer gegeben. Manche Umgebungen – etwa ein strenger Büroalltag ohne Rücksicht auf sensorische oder soziale Bedürfnisse – entsprechen einem Windows-System, das keinerlei Anpassungen zulässt. Für neurodivergente Mitarbeiter kann das einem Betrieb unter WSL (Windows Subsystem for Linux) gleichen, bei dem das eigentliche Linux-System durch eine Windows-Schicht verdeckt und in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird. Diese Übersetzungs- und Anpassungsschichten können die Effizienz stark vermindern und langfristig die Stabilität des Systems gefährden.

Fehlermeldungen, mit denen neurodivergente Menschen im Alltag konfrontiert werden, sind oft subtil. Probleme bei der Initiierung von Aufgaben lassen sich mit einem Überlauf des sogenannten „ADHS-Kernels“ vergleichen. Auch Überlastungen durch zu viele Kontextwechsel oder sensorische Überforderungen verhüllen sich manchmal als unterschwellige Warnsignale, die leicht übersehen werden. Der Versuch, nonverbale Kommunikation zu deuten oder Small Talk zu führen, kann zu Protokollfehlern führen, die zu Missverständnissen und sozialer Isolation beitragen. Ein technisches Verständnis dieser Fehlermeldungen unterstützt dabei, geeignete Strategien zur Fehlerbehebung zu finden.

Die Überwachung der Systemgesundheit ist für Neurodivergente ebenso wichtig wie für Server und Netzwerke. Selbstbewertung und Monitoring können Anzeichen für Überlastungen und Erschöpfung frühzeitig sichtbar machen. Das regelmäßige Einplanen von Pausen, Rückzugsmöglichkeiten und Aktivitäten, die das System stabilisieren – etwa Special-Interest-Zeiten oder sichere Räume – sind essenziell, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und langfristige Ausfälle zu vermeiden. Ein nachhaltiges Architekturdesign für neurodivergente Systeme bedeutet, verschiedene Aufgaben und Rollen modular zu gestalten und diese so zu orchestrieren, dass sich die Leistungsfähigkeit immer an den aktuellen Ressourcen orientiert. Workflows sollten so gestaltet sein, dass sie Mikroservices ähnlich flexibel verschiedene Teilaspekte abdecken und bei Bedarf skaliert oder reduziert werden können.

Events, wie das Eintauchen in ein besonderes Interessensgebiet, wirken wie eine temporäre Boost-Funktion, die die Systemleistung erhöht und die Wahrnehmungsschärfe maximiert. Die Rolle des Arbeitgebers und Führungskräfte ist es, die Rahmenbedingungen entsprechend anzupassen und flexible, inklusive Umgebungen zu schaffen. Maßnahmen wie die Bereitstellung von Ruhezonen, flexible Arbeitszeiten oder erlaubte Nutzungen von Hilfsmitteln wie Fidget-Tools und Noise-Cancelling-Kopfhörern tragen dazu bei, dass neurodivergente Mitarbeiter ihre Kernprozesse nativ und optimal ausführen können, ohne „Kompatibilitätsebenen“ zu benötigen, die Ressourcen verschlingen. Fehler- und Krisenmanagement im mentalen System muss ebenso strukturiert sein wie in IT-Systemen. Das Errichten von Fail-Safes und „Safe Modes“ ermöglicht es, bei Überlastung Schutzmechanismen automatisch zu aktivieren und den „Systembetrieb“ auf eine minimal funktionsfähige Ebene zurückzufahren.

Diese intelligenten Schutzmaßnahmen verhindern langfristige Schäden und geben Raum, sich zu regenerieren und neu zu kalibrieren. Letzten Endes zeigt die Analogie von Windows-Software auf einem Linux-Gehirn nicht nur die Herausforderungen neurodivergenter Menschen auf, sondern vor allem ihre Stärken. Neurodivergente Gehirne sind kein Fehler, sondern eine Variante, die in verschiedenen Situationen überlegen sein kann. Ihre Fähigkeit, Muster zu erkennen, Probleme anders zu lösen und tiefe Fokussierung zu erreichen, sind Werte, die in der technischen Welt dringend benötigt werden. Die Technologiebranche steht vor der Chance, inklusive Systeme zu entwickeln, die nicht nur auf den Mainstream zugeschnitten sind, sondern die Vielfalt menschlicher Kognition aktiv unterstützen.