Pflanzenparasitische Nematoden stellen weltweit eine der größten Bedrohungen für die Landwirtschaft dar. Ihre Fähigkeit, Pflanzenwurzeln zu befallen und dadurch schwere Ertragseinbußen zu verursachen, macht sie zu einem bedeutenden Problem für Landwirte und die globale Ernährungssicherheit. In diesem Zusammenhang kommt dem SUbventral-Gland Regulator 1, kurz SUGR-1, eine herausragende Bedeutung zu. SUGR-1 ist ein Transkriptionsfaktor, der die virulenzbestimmenden Effektorexzrete der Nematoden steuert und so maßgeblich deren Infektionsfähigkeit definiert. Die Erforschung von SUGR-1 eröffnet neue Perspektiven für nachhaltige Bekämpfungsstrategien und zeigt beispielhaft, wie tiefgehende molekularbiologische Erkenntnisse die Landwirtschaft revolutionieren können.

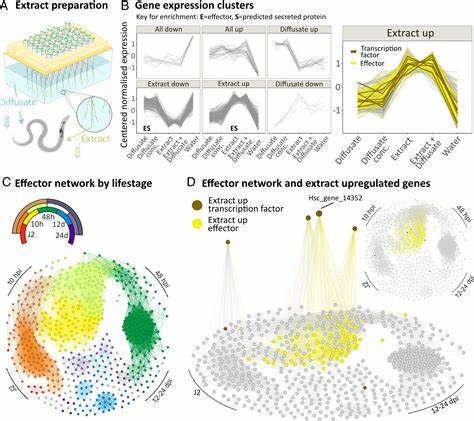

Die Bedeutung von Effektoren in der Nematoden-Infektion ist kaum zu überschätzen. Diese sekretorischen Moleküle manipulieren die Wirtsphysiologie, unterdrücken pflanzliche Abwehrmechanismen und fördern die Bildung geeigneter Nährstrukturen für den Parasit. Effektoren werden in den spezialisierten Drüsenzellen der Nematoden produziert, wobei die subventralen Drüsen primär frühe Effektoren für das Wurzelpenetrationsstadium synthetisieren. Bislang war unklar, wie die Expression dieser Effektoren gesteuert wird und wie der Parasit auf Signale aus der Pflanzenumgebung reagiert. SUGR-1 erscheint hier als zentraler Schalter in dieser Regulierung.

Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass SUGR-1 ein nuklearer Hormonrezeptor ist, der speziell in den subventralen Drüsenzellen der zweiten Juvenilstufe pflanzenparasitischer Nematoden aktiv ist. Er bindet direkt an die Promotoren einer großen Gruppe von Effektorgenen, darunter zahlreiche, die für die Zersetzung von pflanzlicher Zellwandstruktur verantwortlich sind – essentielle Fähigkeiten für das erfolgreiche Eindringen in das Wurzelgewebe. Die Aktivierung von SUGR-1 erfolgt unter dem Einfluss von pflanzlichen Molekülen, den sogenannten Effektostimulinen, die aus Wurzeln freigesetzt werden und als Signale dienen, dass sich ein geeigneter Infektionsort in der Pflanze befindet. Diese Effektostimuline sind klein, hitzebeständig und geladen, was auf spezifische chemische Eigenschaften hinweist. Interessanterweise findet die Aktivierung von SUGR-1 nur bei geeigneten Wirten statt.

Untersuchungen zeigten, dass Wurzelextrakte von Wirtspflanzen wie Senf und Arabidopsis thaliana die SUGR-1-Expression stimulieren, während Extrakte von Nicht-Wirtspflanzen wie Tomate oder Reis diesen Effekt nicht hervorrufen. Diese Präzision im Signal- und Regulationsmechanismus sorgt dafür, dass Nematoden ihre Energie effizient nutzen und Effektoren erst dann produzieren, wenn sie tatsächlich im Kontakt mit einem geeigneten Wirt stehen. Die funktionellen Folgen des SUGR-1-Regulators sind beeindruckend. Eine gezielte Herunterregulierung von sugr-1 durch RNA-Interferenz führt zu einem drastischen Rückgang der Infektionsfähigkeit. Nematoden mit reduziertem SUGR-1-Level dringen zu weniger als 20% in die Wurzeln ein im Vergleich zu Kontrolltieren.

Dies verdeutlicht die Schlüsselrolle von SUGR-1 als Meisterregulator virulenzrelevanter Gene. Die gemeinsame Sequenzähnlichkeit von SUGR-1 in wirtschaftlich bedeutenden Nematodenarten wie Heterodera schachtii und Heterodera glycines weist darauf hin, dass dieser Regulator ein universelles Ziel für Bekämpfungsmaßnahmen sein könnte. Die Entdeckung von SUGR-1 bietet einen neuen Ansatzpunkt für den Pflanzenschutz abseits der klassischen Einzel-Effektoren-Targetierung, welche durch rapide evolutionäre Veränderungen der Effektormoleküle meist nur kurzfristigen Erfolg bringt. Stattdessen könnte die gezielte Störung des übergeordneten Regulationsnetzwerks beziehungsweise der Interaktion von SUGR-1 mit seinen Liganden und DNA-Zielsequenzen eine robustere und langfristige Resistenzstrategie ermöglichen. Die Tatsache, dass SUGR-1 ein nuklearer Hormonrezeptor ist, macht ihn besonders attraktiv für die Entwicklung von Wirkstoffen, da diese Rezeptoren gut zugängliche und „drugbare“ Ziele darstellen.

Darüber hinaus lässt die Entdeckung der Effektostimuline, die als Pflanzen-Signale fungieren, zusätzliche innovative Strategien zu. Durch Anpassung der Synthese oder des Stoffwechsels dieser Moleküle in Kulturpflanzen könnte deren Anfälligkeit gegenüber Nematodenbefall reduziert werden. Auch die Manipulation der Wurzelmikrobiome, die möglicherweise an der Stabilität und Konzentration dieser Signale beteiligt sind, stellt eine nachhaltige Option dar. Das molekulare Verständnis von SUGR-1 und seiner Regulation bedeutet aber nicht nur einen Meilenstein für die Pflanzenpathologie. Nematoden parasitieren auch Tiere und Menschen, und viele setzen Wirkungsmoleküle frei, die Effektor-funktionalitäten besitzen.

Die Prinzipien hinter SUGR-1 und Effektostimulinen könnten demnach weitere Anwendungen in der vergleichenden Parasitologie und in der Tiermedizin finden, indem auch dort die Produktion von virulenzbestimmenden Substanzen gezielt unterbunden wird. Zusammenfassend stellt SUGR-1 eine zentrale Steuerungsebene im komplexen Wechselspiel zwischen pflanzenparasitischen Nematoden und ihren Wirten dar. Durch die Aktivierung eines Feedforward-Mechanismus – von Pflanzen-Signalen über SUGR-1 zur Vermehrung von Effektoren und infolgedessen verstärkter Wurzeleintritt und erneuter Signalabgabe – wird die Pathogenese konsequent vorangetrieben. Gleichzeitig zeigen sich Ansatzpunkte, um diesen Prozess zu unterbrechen und so nachhaltige Resistenzmechanismen gegen diese weit verbreitete und schädliche Schädlingsgruppe zu etablieren. Mit Blick auf die globalen Herausforderungen in der Landwirtschaft durch steigende Nachfrage, Klimawandel und zunehmenden Schädlingsdruck erhält die zielgerichtete Erforschung von Schlüsselfaktoren wie SUGR-1 große Bedeutung.

Die Kombination modernster molekularbiologischer Techniken, Bioinformatik und pflanzenphysiologischer Analysen schafft erstmals die Grundlage, um effektiven, ökologisch verträglichen Schutz gegen die wirtschaftlich verheerenden pflanzenparasitischen Nematoden in die Praxis umzusetzen. Die Zukunft der Landwirtschaft könnte somit maßgeblich von der Umsetzung der Erkenntnisse über SUGR-1 beeinflusst werden – ein Paradebeispiel für die Kraft der wissenschaftlichen Forschung im Dienste der Ernährungssicherung.