Startups stehen vor der grundlegenden Herausforderung, ihre Märkte effektiv zu finden und stabile Geschäftsmodelle zu entwickeln. Insbesondere in der heutigen schnelllebigen und technologiegetriebenen Wirtschaft, in der Begriffe wie künstliche Intelligenz und digitale Transformation durchgängig präsent sind, stellt sich immer wieder die Frage, wie junge Unternehmen tatsächlich jene Nischen und Kundenbedürfnisse erkennen, die langfristiges Wachstum ermöglichen. Das Auffinden des eigenen Marktes ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis gezielter Strategien, sorgfältiger Analyse und oftmals auch einer Portion Mut sowie Innovationskraft. Einer der entscheidenden Faktoren für die Marktfähigkeit eines Startups ist das tiefgehende Verständnis des Problemfelds, das es adressiert. Viele Gründer haben in der Vergangenheit aus eigener Erfahrung oder aufgrund direkter Branchenkontakte erkannt, wo ineffiziente Prozesse, unerfüllte Kundenwünsche oder technologische Defizite bestehen.

Diese persönlichen Einblicke ermöglichen es, die Marktlücken zu identifizieren und Lösungen anzubieten, die sich vom Wettbewerb abheben. In Fällen, in denen Gründer keinen direkten Bezug zu ihrem Zielmarkt haben, versuchen sie oft, Experten aus der jeweiligen Branche einzubinden, um die nötige Marktnähe zu schaffen. Die Rolle der Marktforschung darf hierbei keinesfalls unterschätzt werden. Sie liefert den quantitativen und qualitativen Unterbau, der strategische Entscheidungen untermauert. Mit Methoden wie Kundenbefragungen, Fokusgruppen, Wettbewerbsanalysen und Trendbeobachtungen lässt sich das Potenzial eines Marktes einschätzen, Kundenpräferenzen verstehen und ein Produktportfolio zielgerichtet entwickeln.

Moderne Technologien unterstützen diesen Prozess durch datengetriebene Analysen, die beispielsweise über Social-Media-Monitoring oder Big Data Erkenntnisse über Konsumverhalten liefern. Ein bemerkenswerter Trend bei jüngsten Startup-Gründungen, gerade im Bereich technologischer Innovationen, ist die Fokussierung auf sogenannte „hype-getriebene“ Märkte, allen voran Künstliche Intelligenz (KI). Insbesondere Startups aus renommierten Programmen wie Y Combinator vertreten häufig das Konzept, mittels moderner KI-Modelle spezielle Nischenprobleme zu lösen – etwa durch die Implementierung großer Sprachmodelle (LLMs) oder Retrieval-Augmented Generation (RAG) Pipelines. Obwohl diese Technologien großes Potenzial bieten, ist die Frage berechtigt, wie viele dieser Geschäftsideen auf einem soliden Marktbedarf basieren und wie viele eher aus technologischem Optimismus oder dem aktuellen Trend heraus entstanden sind. Die Viabilität dieser Startups hängt stark von der Marktkenntnis der Gründer ab.

Tatsächlich zeigt sich, dass ein erheblicher Anteil der jungen Unternehmen über beeindruckende technische und managementbezogene Fähigkeiten verfügt, während in manchen Fällen das spezielle Branchenwissen limitiert ist. Dies kann zu Herausforderungen führen, weil das reine Anbieten einer Technologie keinen Erfolg garantiert, wenn die zugrundeliegenden Kundenprobleme nicht genau verstanden und adressiert werden. Erfolgreiche Startups kombinieren ihre technischen Kompetenzen daher idealerweise mit fundiertem Marktwissen oder bauen gezielt Partnerschaften mit Branchenexperten auf. Die Frage nach der Nachhaltigkeit vieler Startups, die durch künstliche Intelligenz gestützte Produkte anbieten, ist gleichzeitig auch eine Frage nach der Marktsättigung und der Kundennachfrage. In einem Umfeld, in dem viele Player ähnliche Lösungen mit vergleichbaren Technologien auf den Markt bringen, wird der Wettbewerb um Kunden und Finanzmittel intensiv.

Nur Unternehmen, die wirklich ein spezifisches Problem lösen, eine einzigartige Wertschöpfung leisten oder eine unverwechselbare Kundenbeziehung aufbauen, haben langfristig eine Chance, sich zu etablieren. Eine weitere Komponente, die bei der Marktforschung und -findung von Startups eine wichtige Rolle spielt, ist die experimentelle Herangehensweise. Viele junge Unternehmen nutzen agile Methoden, Minimum Viable Products (MVPs) und iteratives Feedback, um ihre Ideen schnell am Markt zu testen. Diese Herangehensweise erlaubt es, frühzeitig zu evaluieren, ob ein Angebot angenommen wird, und es flexibel an Kundenwünsche anzupassen. Dadurch lassen sich Ressourcen effizient nutzen und Fehlinvestitionen vermeiden.

Neben der Produkt-Markt-Passung (Product-Market-Fit) gewinnt auch das Ökosystem, in dem das Startup agiert, an Bedeutung. Netzwerke, Mentoren, Accelerator-Programme und Zugang zu Finanzierung sind Faktoren, die die Markterschließung deutlich erleichtern können. Insbesondere etablierte Inkubatoren wie Y Combinator bieten den Startups nicht nur Kapital, sondern auch wertvolle Marktkenntnisse, Kontakte zu relevanten Akteuren und strategische Beratung. Diese unterstützende Infrastruktur hilft insbesondere Gründern ohne umfangreiche Branchenerfahrung, ihre Märkte besser zu verstehen und erfolgreich zu erschließen. Nicht zuletzt ist der Umgang mit der unvermeidlichen Unsicherheit von Startup-Märkten wichtig.

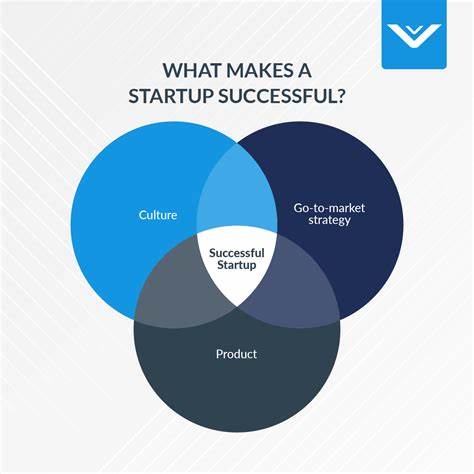

Märkte verändern sich durch technologische Entwicklungen, politische Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Trends ständig. Startups, die sich durch Innovationsfähigkeit sowie Flexibilität auszeichnen und kontinuierlich Marktfeedback einholen, sind deutlich besser aufgestellt, um auf diese Dynamiken zu reagieren. Strategien wie Pivoting, also das gezielte Ändern des Geschäftsmodells auf Grundlage von Markterkenntnissen, gehören für viele Startups mittlerweile zum Alltag. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Finden eines Marktes für Startups ein komplexer Prozess ist, der weit über die reine Entwicklung eines Produkts hinausgeht. Es erfordert ein tiefes Verständnis des Kundenbedarfs, den Einsatz fundierter Marktforschung, die Fähigkeit zur schnellen Anpassung sowie ein starkes Gründerteam mit entweder Branchenexpertise oder einem breit aufgestellten Netzwerk.

Insbesondere in Zeiten disruptiver Technologien wie künstlicher Intelligenz müssen Startups darauf achten, nicht dem Hype blind zu folgen, sondern marktgetriebene Lösungen zu entwickeln, die echten Mehrwert schaffen. Nur so können sie aus der Masse herausstechen, Investoren überzeugen und langfristig profitabel wachsen.