Die Entwicklung neuer Materialien für hochsensible und langlebige Röntgendetektoren gewinnt in zahlreichen Bereichen verstärkt an Bedeutung. Besonders in der medizinischen Bildgebung, der nicht-destruktiven Werkstoffprüfung sowie bei Sicherheitskontrollen sind zuverlässige und effiziente Detektoren gefragt. Traditionelle Materialien wie amorphes Selen oder Cadmium-Zink-Tellurid (Cd(Zn)Te) stoßen dabei aufgrund komplexer Kristallzuchtverfahren, hoher Produktionskosten oder instabiler Langzeitperformance an ihre Grenzen. In den letzten Jahren haben sich hybrid-organisch-anorganische Materialien, insbesondere solche auf Basis von Bismut, als vielversprechende Alternativen herauskristallisiert. Eine neue wegweisende Studie stellt die grüne Herstellung sulfoniumhaltiger Bismutverbindungen vor, die mit ihren herausragenden Eigenschaften die Röntgendetektion revolutionieren könnten.

Bismut-Hybridmaterialien vereinen mehrere vorteilhafte Eigenschaften, die sie ideal für den Einsatz als Röntgendetektoren machen. Aufgrund der hohen Ordnungszahl von Bismut (Z=83) und Iod (Z=53) besitzen diese Materialien eine exzellente Abschirmwirkung gegenüber Röntgenstrahlung. Gleichzeitig punktet ihre Herstellung mit niedrigen Temperaturen und einfachen, skalierbaren Verfahren, was Kosten reduziert und zugleich nachhaltige Produktionsmethoden unterstützt. Im Vergleich zu leitenden Bleibasierten Perowskiten bieten Bismut-Verbindungen zudem verbesserte thermische und Feuchtigkeitsstabilität, was ihre Robustheit in der Praxis deutlich erhöht. Im Zentrum der Innovation stehen zwei neue Halbleiterkomplexe mit sulfoniumkationen: [(CH3CH2)3S]6Bi8I30 und [(CH3CH2)3S]AgBiI5.

Diese Verbindungen zeichnen sich durch stabile, nicht-protische organische Kationen aus, die dank ihrer chemischen Resistenz gegenüber Feuchtigkeit die Lebensdauer der Detektoren verlängern. Traditionelle Ammoniumkationen neigen aufgrund von Wasserstoffbrückenbindungen eher zu Feuchtigkeitsaufnahme und Materialabbau. Die Sulfoniumkationen hingegen interagieren viel stärker elektrostatisch mit den Halogenidionen, wodurch kompakte Strukturen mit kurzen Schichtabständen entstehen – eine entscheidende Eigenschaft für die effiziente Ladungstrennung und -leitung. Die Herstellung der neuen Bismutmaterialien erfolgt auf umweltfreundliche Weise über einen lösungsmittelfreien Prozess, nämlich das mechanochemische Verfahren durch Ballmühlen. Dabei werden die Ausgangsstoffe in einer Edelstahlkammer unter Vibration zerkleinert und reagieren unter Einwirkung mechanischer Energie miteinander.

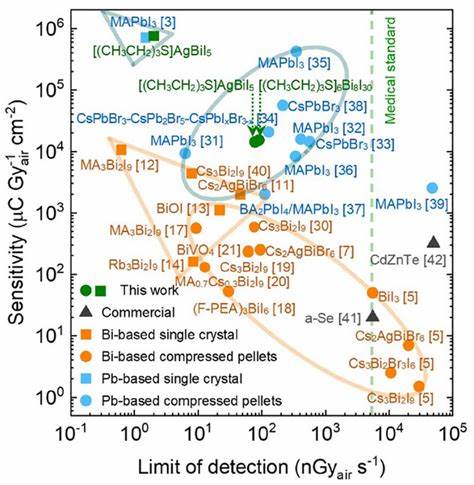

Dieses Verfahren ermöglicht exakte Steuerung der Stöchiometrie, vermeidet den Einsatz schädlicher Lösungsmittel und ist industriell einfach skalierbar. Die gewonnenen pulverförmigen Produkte werden anschließend mithilfe der Kalt-Isostatischen Kompression zu dichten polykrstallinen Pellets verarbeitet, die direkt als aktive Schichten für Röntgendetektoren dienen können. Diese Fertigungsmethode ist nicht nur ressourceneffizient, sondern auch schnell und reproduzierbar. Die erzielten Detektoren zeichnen sich durch außergewöhnlich hohe Sensitivitäten im Bereich von 14.100 bis 15.

190 Mikrokoulomb pro Gray pro Quadratzentimeter aus. Zum Vergleich liegen kommerzielle amorphe Selendetektoren bei etwa 20 Mikrokoulomb, was den Innovationssprung deutlich illustriert. Darüber hinaus weisen die neuartigen Materialien sehr niedrige Nachweisgrenzen (Limit of Detection, LoD) von 78 bis 90 Nanogray pro Sekunde auf, was bedeutet, dass bereits extrem geringe Strahlungsdosen zuverlässig detektiert werden können. Dies ist besonders im medizinischen Bereich von Bedeutung, da hier mit möglichst geringen Röntgendosen gearbeitet wird, um das Risiko für Patienten zu minimieren. Neben der herausragenden Empfindlichkeit überzeugt das neue Detektormaterial auch durch ausgezeichnete elektrische Eigenschaften wie hohe Widerstände und günstige Beweglichkeit-Lebenszeit-Produkte (µτ), die eine effiziente Ladungssammlung gewährleisten.

Die Kombination dieser Parameter führt zu einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis und stabilen Detektorleistungen. Wichtig ist zudem die nachhaltige Stabilität der Geräte: Selbst nach neun Monaten Lagerung unter normalen Raumklimabedingungen bleibt die Funktionalität nahezu unverändert erhalten. Die Materialien zeigen zudem kaum Dunkelstromdrift unter Dauerspannung und Dauerbestrahlung, was für die praktische Nutzung von großer Bedeutung ist. Ein weiterer Pluspunkt ergibt sich durch den Vergleich der Materialien in unterschiedlich kristallinen Formen. Während Einkristalle die beste Materialqualität aufweisen und folglich die höchsten Sensitivitäten ermöglichen, ist die großtechnische Fertigung dieser Kristalle aufwändig und teuer.

Die polykrystallinen Pellets sind dagegen leicht herzustellen, kostengünstig und fügen sich unkompliziert in bestehende Gerätearchitekturen ein. Trotz ihrer Strukturdefekte erreichen sie beachtliche Leistungswerte, wie die hier präsentierten sulfoniumhaltigen Bismutmaterialien eindrucksvoll zeigen. Sulfoniumkationen haben bislang in der Forschung eine eher untergeordnete Rolle gespielt, obwohl sie aufgrund ihres aprotischen Charakters und starken elektrochemischen Bindungen durchaus Potenzial besitzen. Ihre Integration in Bismut-Halogenid-Materialien wurde bisher kaum untersucht. Die derzeitige Studie öffnet damit ein neues Forschungsfeld, in dem neben der Optimierung der organischen Kationentypen auch die gezielte Steuerung der anorganischen Netzwerke möglich ist.

Diese vielfältige Kombinierbarkeit könnte künftig eine Vielzahl maßgeschneiderter Materialklassen für spezifische Detektionsanforderungen hervorbringen. Die vorgestellte mechanochemische Synthese und nachfolgende Isostatische Kompression sind Methoden, die sich hervorragend für die industrielle Anwendung eignen. Kurze Reaktionszeiten, gute Produktreinheit und Vermeidung von Lösungsmitteln minimieren Umweltbelastungen und Produktionskosten. Die theoretische und experimentelle Übereinstimmung der Pulver-Röntgenbeugungsmuster bestätigt die erfolgreiche Herstellung reiner Zielphasen. Die Kombination von 0D- und 2D-Strukturen innerhalb der beiden untersuchten Materialien ermöglicht zudem die Optimierung der elektronischen Eigenschaften.

Optische Untersuchungen mittels diffuser Reflexionsspektroskopie zeigen optimale Bandlücken von 1,80 und 1,98 eV, die eine effiziente Absorption von Röntgenphotonen ermöglichen, während thermisches Rauschen gering gehalten wird. Diese optischen Charakteristika sind entscheidend für die Leistungsfähigkeit als Halbleiter in der Röntgendosimetrie. Die guten Detektoreigenschaften stehen im Zusammenhang mit den sehr kurzen Ladungsträger-Lebensdauern kombiniert mit hohen Beweglichkeiten, wodurch Ladungsverluste an Defekten minimiert werden. Zudem tragen hohe Resistivitäten zu niedrigem Dunkelstrom bei, was wiederum die Empfindlichkeit erhöht. Die Geräte zeigen auch rasche Reaktionszeiten im Millisekundenbereich, was sie für Echtzeit-Applikationen attraktiv macht.

Das Stabilitätsverhalten ist besonders hervorzuheben. Anders als bei vielen anderen, empfindlicheren Hybridmaterialien beherrschen diese Bismut-Sulfonium-Komplexe Feuchtigkeits- und Umwelteinflüsse gut. Die sulfoniumhaltigen organischen Kationen bilden nur schwache Wasserstoffbrücken aus und verhindern so strukturelle Schäden durch Feuchtigkeit. Insgesamt suggerieren die Ergebnisse, dass sulfoniumhaltige Bismutmaterialien zukünftig eine zentrale Rolle in der Entwicklung effizienter, langlebiger und umweltfreundlich hergestellter Röntgensensoren spielen können. Neben medizinischen Bildgebungssystemen eignen sie sich ebenso für Sicherheitsanwendungen, industrielle Qualitätskontrollen oder wissenschaftliche Messverfahren.

Zukünftige Forschungsschwerpunkte könnten unter anderem in der gezielten Modifikation der organischen Kationen, im Einsatz von Passivationsschichten zur Reduktion von Oberflächendefekten oder der Optimierung der Detektorarchitektur liegen. Auch die Erforschung von Materialreaktionen unter hochenergetischer Strahlung und erweiterten Umgebungsbedingungen wird wichtig sein, um das Anwendungsspektrum weiter zu erweitern. Diese neue Generation von Röntgendetektoren bietet die Möglichkeit, die Strahlenbelastung für Patienten signifikant zu reduzieren, ohne Einbußen bei der Bildqualität hinzunehmen. Das kann langfristig die Sicherheit in der Diagnostik verbessern und zur Verbreitung modernster bildgebender Verfahren beitragen. Darüber hinaus verbessern die kostengünstige Herstellung, die Skalierbarkeit und die ökologische Vorteilhaftigkeit die Attraktivität für kommerzielle Anwendungen.

![A Resolution in Response to the Adoption of ChatGPT Edu at CSU Northridge [pdf]](/images/F3CE0BC7-E47D-47C7-9798-991196E6414F)