Die Suche nach einer nahezu unerschöpflichen, sauberen Energiequelle führt Wissenschaftler seit Jahrzehnten zur Kernfusion. Doch trotz beeindruckender Fortschritte stehen Forscher immer wieder vor technischen Herausforderungen, die den kommerziellen Durchbruch von Fusionsenergie verzögern. Eine der größten Hürden in diesem Bereich war die zuverlässige Einschließung hochenergetischer Teilchen innerhalb von Fusionsreaktoren. Das äußerst komplexe Problem konnte ein Forscherteam unter Führung der University of Texas at Austin nun maßgeblich lösen und somit einen bedeutenden Schritt Richtung praktikable Fusionstechnologie machen. Die Erzeugung von Fusionsenergie basiert auf der Verschmelzung leichter Atomkerne, bei der enorme Mengen Energie freigesetzt werden.

Damit eine solche Reaktion kontinuierlich und stabil abläuft, muss das Plasma – eine heiße, ionisierte Gasmischung – ausreichend heiß und dicht in einem Reaktor gehalten werden. Hochenergetische Alphateilchen (Heliumkerne), die während der Fusion entstehen, tragen entscheidend zur Aufrechterhaltung der erforderlichen Temperaturen bei, indem sie ihre Energie an das Plasma abgeben. Entweichen diese Teilchen jedoch aus dem Reaktor, bricht die Fusion zusammen. Hier kommt die magnetische Einschlussmethode ins Spiel, die das Plasma mithilfe komplexer Magnetfelder in einem sogenannten „magnetischen Flaschen“ einschließt. Besonders der Stellarator, ein Fusionsreaktortyp, der bereits in den 1950er Jahren konzipiert wurde, gilt als vielversprechend, hat jedoch ein langjähriges Problem mit sogenannten „Löchern“ in seinem Magnetfeld.

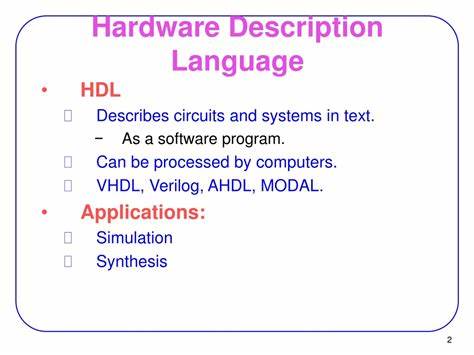

Diese Schwachstellen erleichtern es Alphateilchen, aus dem Magnetfeld zu entkommen, was zu Energieverlusten und Instabilitäten führt. Die exakte Identifikation und Entfernung dieser Lücken im Magnetfeld haben die Weiterentwicklung von Stellaratoren stark behindert. Bislang war die präziseste Methode zur Lokalisierung der Lücken die Simulation der Bewegungen tausender Teilchen mit den Newtonschen Bewegungsgesetzen. Diese Berechnungen sind äußerst aufwendig und können enorm viel Rechenzeit beanspruchen, was den Designprozess erschwert und verteuert. Eine weitere übliche Herangehensweise nutzte die Störungstheorie, welche zwar rechnerisch weniger intensiv ist, jedoch nicht die erforderliche Genauigkeit bietet.

Genau hier setzen die bahnbrechenden Forschungen des Forscherteams von der University of Texas an. Durch die Anwendung moderner Symmetrietheorien gelang es den Wissenschaftlern, eine neue Methode zu entwickeln, die die Lokalisierung von Magnetfeldlöchern etwa zehnmal schneller ermöglicht, ohne Einbußen bei der Genauigkeit hinzunehmen. Diese innovative Herangehensweise stellt einen Paradigmenwechsel im Designprozess von Stellaratoren dar und macht es möglich, verschiedene Konstruktionen effizienter zu simulieren und zu optimieren. Wie Professor Josh Burby, der Hauptautor der Studie, betont, handelt es sich um eine Lösung, die ein fast 70 Jahre offenes Problem adressiert und die theoretische Grundlage der Alphateilchen-Einschlussfrage erstmals praktikabel beantwortet. Neben dem Fortschritt für Stellaratoren hat das neue Verfahren auch Auswirkungen auf einen weiteren populären Reaktortyp – den Tokamak.

Tokamaks kämpfen häufig mit einem anderen Problem: den sogenannten „ausbrechenden Elektronen“, die energiereich genug sind, Schäden am Reaktorgefäß hervorzurufen. Mithilfe der neuen Methode kann man potenzielle Schwachstellen im Magnetfeld schneller erkennen und dadurch auch die Sicherheit und Lebensdauer von Tokamak-Anlagen verbessern. Das Team setzte sich aus Wissenschaftlern der University of Texas at Austin, des Los Alamos National Laboratory und des privatwirtschaftlichen Type One Energy Group zusammen. Letztere planen sogar den Bau leistungsfähiger Stellaratoren für die Energiegewinnung. Die Unterstützung durch das U.

S. Department of Energy unterstreicht die strategische Bedeutung dieser Forschungsarbeit für die Energiewende und die zukünftige Energieversorgung. Die Beschleunigung der Designprozesse durch das neue computergestützte Modell könnte nicht nur Kosten und Zeit sparen, sondern auch die Realisierung kommerzieller Fusionskraftwerke fördern. Zudem bietet der Fortschritt neue Perspektiven für weitere Forschungsprojekte im Bereich der Plasmaphysik und der mathematischen Physik. Kernfusion gilt zweifellos als eine der vielversprechendsten Technologien, um den steigenden globalen Energiebedarf nachhaltig und umweltschonend zu decken.

Die Entwicklung besserer Simulationsverfahren und magnetischer Einschlussmethoden bringt die Energiewelt näher an eine aufregende Zukunft, in der saubere Kernfusion tatsächlich zur Realität wird. Trotz weiterer noch zu meisternder Herausforderungen markiert diese Entdeckung des Teams um Professor Burby einen Meilenstein für Wissenschaft und Industrie zugleich. Die Verbindung von theoretischer Physik, angewandter Mathematik und Ingenieurskunst eröffnet neue Wege und stärkt die Hoffnung auf eine saubere, unbegrenzte und sichere Energiequelle für kommende Generationen. Der Erfolg der Forscher zeigt eindrucksvoll, wie interdisziplinäre Zusammenarbeit und innovative Denkansätze komplexe Probleme durchdringen und lösen können – eine wichtige Lektion für die Forschung im 21. Jahrhundert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die neue Methode zur schnellen und präzisen Identifikation von Magnetfeldlöchern im Stellarator den Kernfusionsmodernen Fortschritt maßgeblich unterstützt und das Rennen um eine nachhaltige Energiezukunft entscheidend vorantreibt. Die technischen Details dieser Entdeckung, die im Fachblatt Physical Review Letters veröffentlicht wurden, bieten auch Wissenschaftlern weltweit eine wertvolle Grundlage zur weiteren Optimierung von Fusionsreaktoren. Die Energiewelt und die Gesellschaft profitieren langfristig von solchen Innovationen, die fossile Brennstoffe ersetzen und den Klimawandel bekämpfen können. Fusion gilt damit nicht nur als Energie der Zukunft, sondern rückt mit bedeutenden Durchbrüchen wie diesem immer näher in die Gegenwart.