Die fragile Eleganz von Rosenblättern hat seit jeher Menschen fasziniert und Künstler wie Wissenschaftler gleichermaßen inspiriert. Ihre charakteristischen gekräuselten Ränder und die zugespitzte Form ihrer Blütenblätter sind ein Naturphänomen, das auf den ersten Blick rein ästhetisch erscheint. Doch hinter dieser scheinbar einfachen Schönheit verbirgt sich ein komplexer physikalisch-mathematischer Prozess, der erst kürzlich entschlüsselt wurde. Die jüngsten Forschungen zeigen, wie ungewöhnliche und bislang unbekannte geometrische Rückkopplungsmechanismen das Wachstum der Rosenblätter steuern und somit deren unverwechselbare Form prägen. Diese Erkenntnisse bieten nicht nur Einblicke in die Natur der Pflanzenentwicklung, sondern auch neue Perspektiven für die Materialwissenschaft und das Design biomimetischer Strukturen.

Die Entwicklung eines Rosenblattes beginnt mit schlichtem Zellwachstum. Allerdings ist nicht nur die reine Ausdehnung entscheidend, sondern vor allem die Art und Weise, wie das Wachstum lokal reguliert wird. Die Zellschichten der Knospe unterliegen mechanischen Kräften, die durch physikalische Spannungen während des Wachstums entstehen. Diese Spannungen beeinflussen wiederum die Geschwindigkeit und Richtung des Zellwachstums, wodurch eine komplexe Wechselwirkung zwischen Form und mechanischer Struktur entsteht. Jede Veränderung in der Biegung oder Dehnung einer Zellregion löst eine neue Anpassung des Wachstums aus – ein dynamisches Feedback, das sich fortlaufend selbst reguliert und verfeinert.

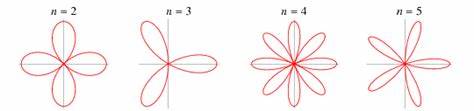

Physiker und Biologen haben mithilfe computergestützter Simulationen, präziser theoretischer Modelle und experimenteller Nachbildungen mit elastischen Folien herausgefunden, dass gerade diese mechanische Rückkopplung für die charakteristischen Spitzen an den Rändern der Rosenblätter verantwortlich ist. Anders als in bisher bekannten Wachstumsmodellen, bei denen Formen hauptsächlich chemisch oder genetisch gesteuert sind, handelt es sich hier um eine physikalisch-mathematische Steuerung durch Krafteinwirkung und daraus resultierende Formänderungen. Diese Art der Selbstorganisation anhand geometrischer Dynamik war zuvor in der Natur so nicht beobachtet worden. Die mathematische Beschreibung dieser Vorgänge basiert auf der Untersuchung von Krümmungen und deren Einfluss auf das Zellwachstum. Wenn ein Teil des Blattes durch Wachstum beginnen zu rollen oder sich zu krümmen, verändert dies die interne mechanische Spannung.

Die Zellen reagieren darauf, indem sie ihr Wachstum so anpassen, dass sich schleifenartige Strukturen und kantige Spitzen ausbilden. Diese Prozesse erinnern an komplexe geometrische Muster, die in der Differentialgeometrie beschrieben werden, einem Gebiet der Mathematik, das die Eigenschaften gekrümmter Flächen untersucht. Zudem sind die sich entwickelnden Formen energetisch günstig, da sie mechanische Spannungen minimieren und gleichzeitig eine maximale Stabilität gewährleisten. Die interdisziplinäre Forschung, die Physiker, Biologen und Mathematiker vereint, zeigt die Kraft neuer Denkansätze, um natürliche Formprozesse zu verstehen. Durch das Nachbilden der hydraulischen und elastischen Eigenschaften von Blattausdehnung in Laborversuchen mit künstlichen Materialien konnten die Studien veranschaulichen, wie kleine Veränderung der Wachstumsrate in Kombination mit mechanischem Feedback zu den ausgeprägten Blatträndern führen.

Dies eröffnet zudem innovative Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Materialwissenschaften, beispielsweise bei der Herstellung von flexiblen Oberflächen, die ihre Form selbst regulieren können, oder in der Architektur, wo biomimetische Prinzipien zunehmend an Bedeutung gewinnen. Neben der Ästhetik haben diese mathematisch-physikalischen Erkenntnisse auch Auswirkungen auf das Verständnis von Entwicklungsbiologie insgesamt. Sie geben Aufschluss darüber, wie Pflanzen und andere biologische Organismen komplexe Formen aus einfachen genetischen und physikalischen Grundlagen herausbilden können. Besonders die Tatsache, dass nicht nur chemische Signalwege, sondern auch mechanische Kräfte eine wesentliche Rolle spielen, bringt einen Paradigmenwechsel mit sich. Somit könnte diese Forschungsmethode auch bei der Erklärung anderer biologischer Formphänomene hilfreich sein, etwa bei der Blütenblattfaltung in verschiedenen Blütenarten oder der Formgebung von Blättern generell.

Darüber hinaus regen die Resultate dazu an, über die traditionelle Zweiteilung von Genetik und Umwelteinflüssen hinauszudenken. Hier zeigt sich eine ganz neue Dimension: Die physikalischen Eigenschaften und das Verhalten von Materialien können entscheidend und aktiv in die morphogenetische Steuerung eingebunden sein. So wird ein elegantes Zusammenspiel aus Genetik, Biochemie und mechanischer Physik sichtbar, das die Vielfalt der Formen in der Natur erklärt. Auch in Bezug auf die Ästhetik der Natur bietet diese Forschung eine spannende Perspektive. Die aus mathematischen Prinzipien entstehenden Formen wirken harmonisch und biologisch sinnvoll.

Sie reflektieren nicht nur die Anpassung an Umwelteinflüsse, sondern auch eine innere logische Struktur, die sich durch Wachstum und Feedback mechanischer Art herausbildet. Rosen, deren Blätter durch diese komplexen Prozesse geprägt sind, repräsentieren daher die Verbindung von Schönheit und Wissenschaft in perfekter Weise. Langfristig könnten diese Entdeckungen auch in der Landwirtschaft und Pflanzenzüchtung von Bedeutung sein. Das gezielte Verständnis davon, wie Form und Struktur auf molekularer und mechanischer Ebene entstehen, kann beispielsweise zu neuen Konzepten bei der Kultivierung widerstandsfähigerer oder ästhetisch ansprechenderer Pflanzen führen. Ebenso könnten sich daraus Inspirationen für neue biobasierte Materialien mit variabler Formgebung entwickeln, die sich dynamisch an Umwelteinflüsse anpassen lassen.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Untersuchung der ungewöhnlichen mathematischen Prinzipien bei der Formgebung von Rosenblättern ein herausragendes Beispiel dafür ist, wie Naturwissenschaften mehrere Disziplinen erfolgreich verbinden können. Sie öffnen den Blick für natürliche Prozesse, die weit über einfache Erklärungsmuster hinausgehen, und bieten Raum für Innovationen in Wissenschaft, Technik und Kunst. Indem wir das unscheinbare Rosenblatt unter die Lupe nehmen, verstehen wir nicht nur eine Blume besser, sondern auch die tiefer liegenden geometrischen Geheimnisse, die das Leben selbst gestalten.