Die Ära der Künstlichen Intelligenz (KI) verändert alle Bereiche unseres Lebens – und die Softwareentwicklung bildet dabei keine Ausnahme. Während vor einigen Jahren noch manuelles Schreiben von Code und traditionelle Arbeitsabläufe dominierten, erleben wir heute eine tiefgreifende Transformation, die weit über reine Automatisierung hinausgeht. Fachleute sprechen vom Mental Refactoring, einem mentalen Umdenken, das Entwicklern hilft, nicht nur mit, sondern auch durch KI intelligenter zu arbeiten. Diese neue Herangehensweise verspricht Effizienzsteigerungen, auf die kaum jemand verzichten möchte. Doch worum geht es konkret beim Mental Refactoring im Kontext der AI-gestützten Softwareentwicklung? Und wie gelingt es, den Wandel aktiv und erfolgreich zu gestalten? Mental Refactoring bedeutet mehr als nur das Umstrukturieren von Code; es beschreibt eine grundlegende Anpassung des Denk- und Arbeitsprozesses von Entwicklern.

In der Vergangenheit lag der Fokus oftmals auf der direkten Umsetzung von Funktionen durch das manuelle Schreiben von Programmcode. Heute jedoch stellt sich die Frage: Wie kann man repetitive oder standardisierte Aufgaben so an KI-Tools delegieren, dass die eigene Arbeitszeit für kreative und komplexe Problemstellungen frei wird? Der Entwickler wandelt sich vom ausführenden Programmierer hin zum Architekten und Manager von KI-basierten Agenten, die eigenständig Aufgaben übernehmen und iterativ verbessert werden. Ein wesentlicher Aspekt des Mental Refactorings ist die Anpassung des Task-Managements. Heute lassen sich Aufgaben in Systemen wie Linear MCP oder ähnlichen Projektmanagement-Tools definieren, die dann von intelligenten Agenten eigenständig bearbeitet werden können. Der Entwickler muss sich dabei nicht mehr in Details verlieren, sondern fokussiert sich darauf, die richtigen Anweisungen und Anforderungen zu formulieren.

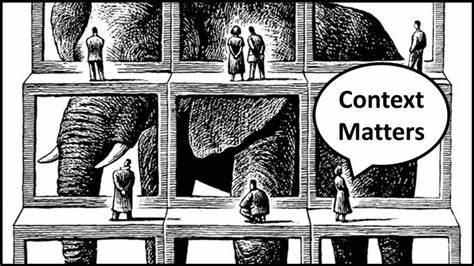

Die KI zieht alle relevanten Informationen heran, analysiert den Code und übernimmt Schritt für Schritt die Umsetzung – inklusive Prüfungen und Korrekturen. Dieses Vorgehen reduziert den Zeitaufwand für kleinere Fehlerbehebungen und Routinearbeiten erheblich und ermöglicht in der Folge eine deutlich schnellere Abwicklung von Projekten. Die Integration von KI-Systemen in den Entwicklungsprozess führt zudem dazu, dass kontextbezogene Informationen schnell und präzise bereitgestellt werden. Entwickler müssen nicht mehr umständlich in Dokumentationen, Code-Repositories oder Chat-Verläufen recherchieren. Stattdessen übernehmen spezialisierte Modelle wie Claude Code das Informationssammeln und Fassen aller relevanten Daten.

Dadurch ist es möglich, zum Beispiel stand-up-Meetings oder Statusberichte automatisch zu generieren und gezielt im Team zu kommunizieren. Diese Art der Automatisierung verringert nicht nur die mentale Belastung, sondern schafft auch Klarheit und Übersicht, die den Workflow nachhaltig verbessern. Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung betrifft die Codierung selbst. KI-gestützte Agenten übernehmen zunehmend das Schreiben von funktionsfähigem Code, das Erstellen von Pull-Requests und sogar das Einfügen von neuen Features im Rahmen kleiner bis mittelgroßer Aufgaben. Wichtig dabei ist ein kontrollierter Ansatz: Große Projekte werden in einzelne Teilaufgaben zerlegt, die schrittweise von der KI umgesetzt und vom Entwickler überprüft werden.

Durch diesen iterativen Prozess entstehen weniger Fehler und eine höhere Qualität, da menschliche Intelligenz und maschinelle Effizienz optimal kombiniert werden. Diese Zusammenarbeit entlastet Entwickler enorm und verändert die Rolle vom reinen Programmierer zum verantwortlichen Supervisor von KI-basierten Entwicklungsprozessen. Natürlich ist dieser Wandel nicht ohne Herausforderungen. Zeitmanagement und Priorisierung werden entscheidender denn je. Viele Entwickler erleben eine Versuchung, parallel mehrere KI-Tasks zugleich zu starten, um möglichst viel Arbeit in kurzer Zeit zu erledigen.

Die Folge kann jedoch sein, dass man zwischen verschiedenen Aufgaben zu oft hin- und herwechseln muss, was zu kognitiver Überforderung führt. Ein bewusster und strukturierter Umgang mit den KI-Agenten, beispielsweise durch fokussiertes Arbeiten an einzelnen Aufgaben innerhalb eines Projekts, bewahrt vor Überlastung und erhöht letztlich die Produktivität. Auch das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der KI-Assistenz erfordert Aufmerksamkeit. Nicht jede von einer KI generierte Lösung ist sofort perfekt. Je nach Komplexität kann die Ergebniskontrolle durch den Entwickler zeitintensiv sein, vor allem bei mittleren bis komplexeren Änderungen.

Deshalb empfiehlt es sich, das Projekt von Anfang an mit klaren Architekturen, modularen Strukturen und gutem Test-Setup auszustatten. Qualitätsmaßnahmen sichern ab, dass KI-Code-Generierung „sauber“ bleibt und vermeidbare Fehler minimiert werden. Ein weiterer Punkt betrifft die Sicherheit und die Rahmenbedingungen beim Einsatz von KI-Tools. Einige Entwickler nutzen sogenannte Dev Containers mit eingeschränktem Risiko, die schadensverhindernde Umgebungen schaffen, in denen KI-Agenten ohne große Befürchtungen vor Fehlbedienungen agieren können. Damit steigt die Geschwindigkeit bei der Arbeit mit den Maschinen, ohne die Hauptumgebung zu gefährden.

Die Automatisierung kann auf einem neuen Level funktionieren, da Berechtigungen, Zurücksetzungen und automatische Genehmigungen in sicherer Umgebung ablaufen. Betrachtet man all diese Aspekte, wird deutlich, dass Mental Refactoring im AI-Zeitalter eine essenzielle Kompetenz sein wird. Entwickler brauchen neue Denkweisen, um die Stärken von KI voll auszunutzen, ohne die Kontrolle abzugeben. Die Balance zwischen Automatisierung und menschlicher Kontrolle ist der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg. Wer diesen Wandel annimmt, profitiert von deutlich reduzierten Bearbeitungszeiten, höherer Genauigkeit und einer verbesserten Arbeitsqualität.

Die Zukunft der Softwareentwicklung wird zunehmend durch die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine geprägt sein. KI wird Routineaufgaben übernehmen, Fehlerquellen minimieren und kontextbasierte Unterstützung liefern. Gleichzeitig bleibt der Entwickler unersetzlich für kreative Lösungen, strategische Entscheidungen und komplexe Architekturen. Genau hier setzt Mental Refactoring an: Es befähigt Entwickler, ihre Rolle neu zu definieren und die Potenziale der Technologie gezielt und effizient für ihre Arbeit zu nutzen. Wer diesen Weg geht, entdeckt schnell, dass die Bezeichnung „Weniger Programmieren“ nicht im Sinne von Arbeit sparen, sondern in Form von smarterem Arbeiten verstanden werden muss.