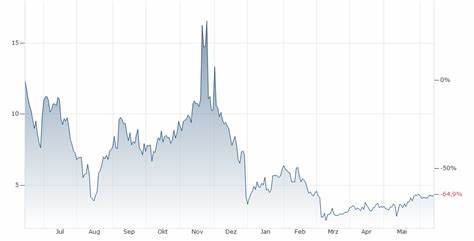

Die digitale Euro: Ein Blick auf CBDCs in Europa In den letzten Jahren haben die Diskussionen über digitale Währungen und insbesondere über zentrale Bank-Digitalwährungen (CBDCs) in Europa an Fahrt aufgenommen. Mit dem technologischen Fortschritt und dem wachsenden Bedürfnis nach schnelleren und sichereren Zahlungsmethoden stellen sich nicht nur Zentralbanken, sondern auch Verbraucher und Unternehmen grundlegende Fragen: Was ist der digitale Euro, wie unterscheidet er sich von herkömmlichen Währungen und welche Auswirkungen könnte er auf unsere Wirtschaft und Gesellschaft haben? Der digitale Euro wird als eine digitale Form des Bargelds konzipiert, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgegeben wird. Im Gegensatz zu anderen virtuellen Währungen, wie Bitcoin oder Ethereum, die oft eine hohe Volatilität aufweisen und größtenteils als Anlageobjekte betrachtet werden, zielt der digitale Euro darauf ab, als gesetzliches Zahlungsmittel zu fungieren. Die EZB sieht den digitalen Euro nicht nur als ein zusätzliches Zahlungsmittel an, sondern auch als ein Instrument zur Sicherstellung von Finanzstabilität und zur Bekämpfung der zunehmenden Verbreitung von privaten Kryptowährungen, die den herkömmlichen Finanzsektor destabilisieren könnten. Ein wichtiger Schritt in diesem Prozess wurde im November 2023 eingeleitet, als die EZB die ersten Vorbereitungen zur Einführung des digitalen Euro traf.

Diese Phase umfasst die technische Implementierung und die regulatorischen Rahmenbedingungen, die nötig sind, um den digitalen Euro sicher und effizient zu gestalten. Experten rechnen damit, dass die Einführung des digitalen Euro frühestens im Jahr 2028 erfolgen könnte, sofern alles planmäßig verläuft. Es ist ein komplexer Prozess, der nicht nur technologische Herausforderungen mit sich bringt, sondern auch politische Zustimmung auf EU-Ebene erfordert. Ein bedeutendes Argument für die Einführung des digitalen Euros ist die Verbesserung der finanziellen Inklusion. In vielen EU-Ländern nutzen insbesondere sozial schwächere Bevölkerungsgruppen oft Bargeld.

Ein digitaler Euro könnte diesen Menschen den Zugang zu digitalen Zahlungsmethoden erleichtern und somit die alltäglichen Transaktionen vereinfachen. Gleichzeitig könnte er die Sicherheit von grenzüberschreitenden Zahlungen erhöhen und die damit verbundenen Kosten senken. Heute gibt es bei internationalen Bankkartentransaktionen oft hohe Gebühren, die sowohl Verbraucher als auch Händler belasten. Mit einem CBDC könnten diese Gebühren potenziell reduziert oder sogar ganz abgeschafft werden. Trotz dieser Vorteile gibt es jedoch auch Herausforderungen.

Eine der größten Hürden für die Akzeptanz des digitalen Euros könnte die öffentliche Wahrnehmung sein. Viele Menschen stehen digitalen Zahlungsmethoden skeptisch gegenüber, vor allem in Ländern wie Ungarn, wo das Vertrauen in digitale Zahlungsmethoden eher begrenzt ist. Historisch gesehen war Bargeld oft mit Anonymität verbunden, während digitale Zahlungen Transparenz und Nachverfolgbarkeit mit sich bringen. Diese Veränderungen könnten auf Widerstand in der Bevölkerung stoßen. Des Weiteren gibt es Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes.

Wie wird die EZB den Datenschutz bei der Nutzung des digitalen Euros gewährleisten? Wird es möglich sein, Transaktionen anonym durchzuführen? Diese Fragen sind entscheidend, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in den digitalen Euro zu gewinnen. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihre Daten und ihre Finanzinformationen nicht ausreichend geschützt sind, wird die Bereitschaft zur Nutzung eines digitalen Zentralbankwährungsangebots gering sein. Technologische Herausforderungen spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle. Fragen dazu, wie die digitalen Wallets strukturiert und betrieben werden, wie sie sicher mit Smartphones integriert werden können und welche Infrastruktur erforderlich ist, stehen im Raum. Diese technischen Fragen müssen aufmerksam und gründlich vom Zentralbanken gelöst werden, um einen reibungslosen Betrieb des digitalen Euros zu gewährleisten.

Ein weiterer Aspekt betrifft die möglichen zusätzlichen Kosten, die mit der Einführung des digitalen Euros verbunden sind. Während die Nutzung als Zahlungsmethode möglicherweise günstiger wird, könnten sowohl Verbraucher als auch Händler mit neuen Gebühren konfrontiert werden, etwa für die Wartung der notwendigen Konten. Der Gesetzesentwurf zur Einführung des digitalen Euros sieht zwar vor, dass solche Gebühren nicht höher sein dürfen als für bestehende Bankkonten, dennoch bleiben Unsicherheiten. Die Frage bleibt, ob die Zentralbanken in den EU-Mitgliedstaaten die politische Unterstützung erhalten, die für die Einführung notwendig ist. Widerstand aus der Bevölkerung, Missverständnisse über die Funktionsweise eines digitalen Euros und die potenziellen Auswirkungen auf den bestehenden Finanzsektor könnten politische Entscheidungsträger zögern lassen.

Es wird entscheidend sein, eine umfassende Informationskampagne zu führen, um die öffentliche Meinung über den digitalen Euro zu schulen. Die Implementierung digitaler ID-Wallets kann eine wichtige Rolle beim Übergang zur Nutzung des digitalen Euros spielen. Aktuell sind einige Mitgliedstaaten bereits damit beschäftigt, ihre eigenen Lösungen zu entwickeln. Das ungarische Modell, das bereits fertiggestellt ist, steht als Beispiel für eine mögliche Herangehensweise. Wenn diese Wallets jedoch nicht nahtlos in das Konzept des digitalen Euros integriert werden, könnte das zu Fragmentierung führen, die den angestrebten Zweck von Effizienz und Benutzerfreundlichkeit untergräbt.

Ein erfolgreiches Modell könnte auch von anderen Ländern abhängig sein, die derzeit an ihren eigenen digitalen Währungen arbeiten. Das Beispiel des Sand Dollars in den Bahamas, einer der ersten Implementierungen einer CBDC, könnte als Wegweiser für die EU dienen. Die positiven und negativen Erfahrungen anderer Nationen werden direktem Einfluss auf den Verlauf und die Struktur des digitalen Euros haben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der digitale Euro das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir in Europa Geld verwenden, grundlegend zu verändern, indem er eine zuverlässige, sichere und kostengünstige Zahlungsmethode bietet. Gleichzeitig gibt es jedoch zahlreiche Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, bevor er Realität wird.

Die nächsten Jahre werden entscheidend sein, um die technischen, rechtlichen und sozialen Voraussetzungen für die Einführung eines digitalen Euros zu schaffen. Nur durch Zusammenarbeit und Transparenz können die Bedenken der Öffentlichkeit in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit ernstgenommen und überwunden werden. Der digitale Euro könnte letztlich nicht nur ein neues Zahlungsmittel, sondern auch ein Schritt in Richtung einer digital integrativen Gesellschaft sein.