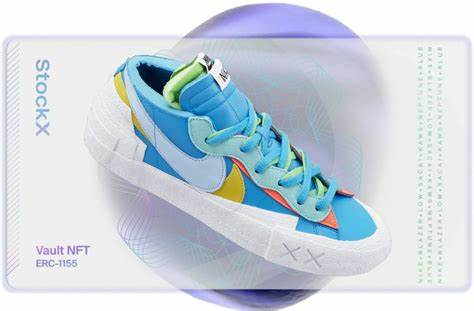

Im Jahr 2025 sorgte die Ankündigung von Nike, die NFT-Sparte seines Tochterunternehmens RTFKT zu schließen, für viel Aufsehen in der Digital- und Wirtschaftslandschaft. Dieser Schritt führte nicht nur zu Enttäuschungen bei Fans digitaler Mode, sondern auch zu einer Klage eines Investors gegen Nike, die das gesamte Feld virtueller Sammelobjekte und deren rechtliche Einordnung auf den Prüfstand stellt. Das Unternehmen RTFKT, das 2021 von Nike übernommen wurde, hatte sich auf die Entwicklung und den Verkauf von virtuellen Sneakern spezialisiert. Diese wurden als digitale Sammlerstücke in Form sogenannter Non-Fungible Tokens (NFTs) vermarktet – eine Technologie, die es ermöglicht, echte Einzigartigkeit und Besitz in der digitalen Welt zu verbriefen. RTFKT hatte durch den Kauf von Nike einen regelrechten Boom erlebt.

Die Kombination aus der starken Marke Nike und der innovativen NFT-Technologie versetzte viele Digital-Enthusiasten in Aufregung. Die virtuellen Sneaker wurden als eine neue Art von Lifestyle-Produkt gesehen, das sowohl Sammlerwert als auch Gebrauchswert – beispielsweise in digitalen Umgebungen oder Spielen – besitzen konnte. Besonders auffällig war der Verkauf mancher NFTs zu sechsstelligen Summen, was die Attraktivität und das Potenzial des Marktes verdeutlichte. Die plötzliche Bekanntgabe der Schließung von RTFKT im Dezember 2024, mit Wirkung zum Januar 2025, kam für viele Beteiligte überraschend und ohne ausreichende Vorwarnung. Die Entscheidung erfolgte kurz nachdem der neue Nike-CEO Elliott Hill die Führung übernommen hatte.

Hill, dessen Fokus auf traditionellen sportlichen Kernkompetenzen liegt, schien das ambitionierte digitale Geschäftsmodell seines Vorgängers John Donahoe neu auszurichten und stärker zu fokussieren. Während Nike digitale Kooperationen, etwa mit Videospielen wie Fortnite und EA Sports, weiter ausbaut, bedeutet die Beendigung von RTFKT eine Rückeroberung des traditionellen Kerngeschäfts und eine Zurücknahme der mutigen NFT-Strategie. Für Investoren allerdings hat die Schließung weitreichende Folgen. Einer der Anleger reichte daraufhin im Mai 2025 eine Klage vor einem Bundesgericht in New York ein. Dieser wirft Nike Täuschung vor, da die Schließung quasi „den Boden unter den Füßen“ des NFT-Geschäfts weggezogen habe.

Die digitalen Sneaker in Form von NFTs verloren damit schlagartig ihren Wert, was erhebliche finanzielle Verluste nach sich zog. Im Zentrum der Klage steht zudem die Frage, ob diese NFTs als Wertpapiere zu betrachten sind. Wenn ja, hätte Nike sie ordnungsgemäß registrieren müssen, was bisher nicht geschehen ist. Dies sei ein schwerwiegender Verstoß gegen die geltenden Finanzgesetze. Das Konzept von NFTs als Wertpapiere ist eine komplexe und umstrittene Thematik in der Rechtswissenschaft und Finanzregulierung.

Während NFTs im Kern digitale Echtheitszertifikate sind, können sie durch ihre Handelbarkeit und Wertzuwächse auch als Anlageobjekte eingestuft werden. Die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC hält diesen Bereich genau im Blick, hat aber bislang keine klaren Leitlinien für alle Varianten von NFTs gegeben. Nike steht nun daher nicht nur vor einer finanziellen Herausforderung, sondern auch vor einer rechtlichen, die wegweisend für den gesamten NFT-Markt sein könnte. Darüber hinaus offenbart der Fall auch das Spannungsfeld zwischen etablierten Traditionsmarken und neuen digitalen Geschäftsmodellen. Nike, eine weltweit bekannte Sport- und Lifestyle-Marke mit jahrzehntelanger Erfahrung im Vertrieb physischer Produkte, stand vor der Herausforderung, ein digitales Investmentmodell in einem noch jungen und volatilen Marktsegment zu etablieren.

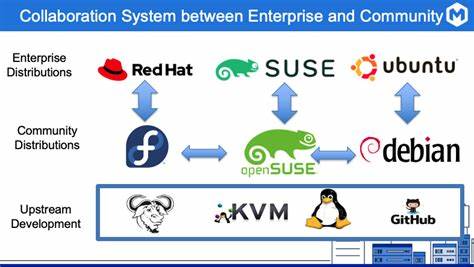

Die hohe mediale und wirtschaftliche Aufmerksamkeit, die NFTs seit einigen Jahren genießen, brachte enorme Möglichkeiten, aber auch Risiken mit sich. Die Marketingstrategie, die Nutzung von Nikes Markenstärke zur Bewerbung und zum Verkauf von NFTs in großen Preisklassen, hebt die Problematik umso deutlicher hervor. Neben der finanziellen und rechtlichen Dimension spielt auch die technische Seite der NFTs eine Rolle. NFTs basieren auf Blockchain-Technologien, die Dezentralität, Unveränderlichkeit und Transparenz versprechen. In der Realität zeigte sich, dass die Besonderheiten der jeweiligen Plattformen, auf denen NFTs ausgegeben und gehandelt werden, und die Abhängigkeit von Unternehmen wie RTFKT die Stabilität der digitalen Produkte beeinflussen.

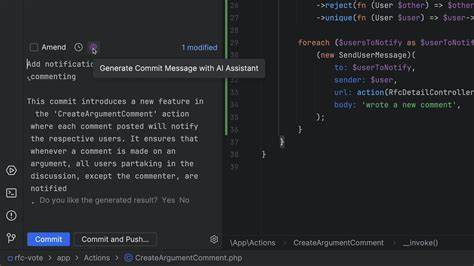

Die abrupten Schließung eines NFT-Geschäfts kann somit zu einem schnellen Wertverlust führen, da die Infrastruktur und der Weiterverkauf eingeschränkt oder unmöglich werden. In Deutschland und Europa haben digitale Sammlerstücke ebenfalls einen aufkommenden Markt. Trotz des Hypes ist das regulatorische Umfeld hier noch unscharf. Die Diskussionen um die Einstufung von Kryptowerten und NFTs als Wertanlagen dominieren ebenso die politische und wirtschaftliche Agenda. Unternehmen müssen sich zunehmend darauf einstellen, ihren Kunden und Investoren transparent darzulegen, welche Rechte und Risiken mit dem Kauf digitaler Vermögenswerte verbunden sind.

Der Nike-RTFKT-Fall ist somit ein warnendes Beispiel dafür, wie traditionelle Unternehmen sich in der digitalen Landschaft noch nicht endgültig zurechtfinden. Der Spagat zwischen Innovation, rechtlicher Absicherung und Kundenschutz ist herausfordernd, insbesondere im Bereich von Metaverse und virtuellen Gütern. Wie sich der Fall in der Rechtsprechung entwickeln wird, bleibt abzuwarten, doch die Auswirkungen gehen weit über Nike hinaus und könnten einen Präzedenzfall schaffen. Die Verbraucher und digitalen Sammler sind in dieser Phase besonders sensibilisiert. Der Vertrauensverlust, der durch plötzliche Geschäftsaufgaben und ungeklärte rechtliche Fragen entsteht, kann das Wachstum des NFT-Marktes bremsen.