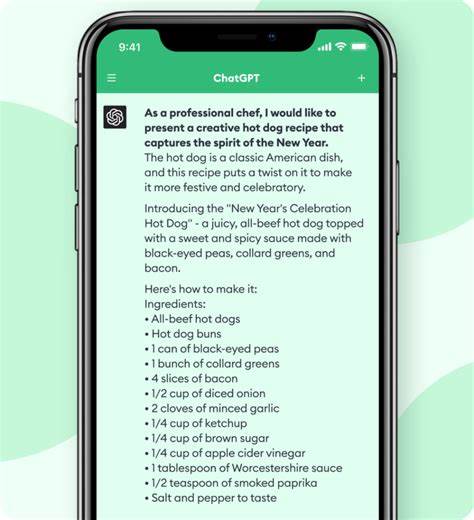

Die Debatte um große Sprachmodelle, sogenannte Large Language Models (LLMs), ist seit einiger Zeit in aller Munde. Während viele Experten und Nutzer die beeindruckenden Fortschritte dieser Technologie preisen, existiert gleichzeitig eine kritische Gegenstimme, die oft von Skepsis und Ablehnung geprägt ist. Die Frage, ob LLMs übermäßig kritisiert werden, trifft also ins Schwarze und lädt zu einer differenzierten Betrachtung ein. Große Sprachmodelle haben in den letzten Jahren die Art und Weise, wie wir mit Computern und digitalen Systemen interagieren, grundlegend verändert. Sie sind das Herzstück von Chatbots, automatischen Übersetzungstools, Textgenerierung und vielen weiteren Anwendungen, die sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen täglich nutzen.

Doch trotz ihrer unbestreitbaren Vorteile gibt es durchaus valide Gründe für Kritik und Skepsis. Ein wesentlicher Punkt betrifft die Erwartungen, die an diese Technologie geknüpft werden. Viele Anwender erhoffen sich eine nahezu perfekte, fehlerfreie und kontextbezogene Kommunikation, die in jeder Situation zuverlässig funktioniert. In der Realität jedoch liefern LLMs nicht immer konsistente Ergebnisse. Sie können falsche Informationen generieren, den Kontext falsch interpretieren oder unangemessene Antworten liefern.

Diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit führt verständlicherweise zu Frustration und kritischer Haltung gegenüber der Technologie. Ein oft diskutiertes Thema im Zusammenhang mit großen Sprachmodellen ist der immense Energieverbrauch, der für deren Training und Betrieb erforderlich ist. Die damit verbundenen Umweltauswirkungen rufen zunehmend berechtigte Sorgen hervor. Das Training eines einzelnen großen Modells benötigt enorme Rechenleistung, die mit einem hohen Stromverbrauch einhergeht. Im Kontext der globalen Bemühungen um nachhaltige Technologien und Klimaschutz steht diese Praxis daher in der öffentlichen Kritik.

Auch ethische und gesellschaftliche Fragestellungen spielen eine gewichtige Rolle. LLMs sind darauf trainiert, aus großen Datenmengen Sprache zu generieren, die aus dem Internet oder anderen Quellen stammen. Dabei besteht die Gefahr, dass sie Vorurteile, falsche Informationen oder problematische Inhalte reproduzieren oder sogar verstärken. Die Frage nach Verantwortung, Transparenz und Kontrolle wird immer drängender, insbesondere wenn solche Modelle in sensiblen Bereichen wie Gesundheitswesen, Recht oder Bildung eingesetzt werden. Dennoch lässt sich nicht übersehen, dass LLMs enormes Potenzial bieten, die Art und Weise, wie wir arbeiten, lernen und kommunizieren, zu revolutionieren.

Die Fähigkeit, komplexe und variantenreiche Texte zu erzeugen, bedeutet einen Quantensprung in der Automatisierung von kreativen und technisch anspruchsvollen Aufgaben. Viele Unternehmen setzen bereits auf LLM-basierte Tools, um ihre Produktivität zu steigern, Prozesse zu optimieren und neue Dienstleistungen anzubieten. Die Frage, ob diese Technologie überbewertet ist oder tatsächlich unterschätzt wird, hängt stark von der Perspektive ab. Einige Experten und Anwender sind der Meinung, dass die öffentliche Wahrnehmung häufig zu euphorisch und von übertriebenen Erwartungen geprägt ist. Das führt zu Enttäuschungen, die wiederum in harscher Kritik münden.

Andere wiederum betonen, dass die Technologie noch nicht ausgereift genug ist und deshalb mit mehr Kritik und Vorsicht behandelt werden muss. Ganz generell dürfte eine nüchterne Einschätzung hilfreich sein, die sowohl die Stärken als auch die Schwächen anerkennt. Die Entwicklung von LLMs ist ein fortlaufender Prozess, bei dem Fortschritte und Rückschläge eng miteinander verwoben sind. Die Technologie ist nicht perfekt, aber sie verbessert sich stetig und eröffnet neue Möglichkeiten. In der öffentlichen Debatte sollten sowohl Chancen als auch Risiken berücksichtigt werden, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Trotz aller Kritikpunkte bieten große Sprachmodelle bereits heute einen Mehrwert, der in vielen Fällen die Nachteile ausgleichen kann. Es ist wichtig, dass Entwickler und Anwender kontinuierlich an einer verantwortungsvollen Nutzung arbeiten, die technische Grenzen und gesellschaftliche Implikationen respektiert. Im Zuge dessen wird auch die Bedeutung von Regulierung, ethischen Leitlinien und transparenter Forschung wachsen. Im Fazit zeigt sich, dass die Skepsis gegenüber LLMs zwar berechtigt, aber nicht übertrieben ist. Die Technologie steht noch am Anfang ihrer Entwicklung und birgt Potenziale, die wir erst nach und nach voll ausschöpfen werden.

Gleichzeitig muss die Kritik dazu dienen, die Weiterentwicklung verantwortungsvoll zu gestalten und mögliche negative Folgen zu minimieren. Die Diskussion um große Sprachmodelle ist somit eine wichtige und notwendige Auseinandersetzung, die uns hilft, diese Innovation mit Augenmaß und Weitsicht zu begleiten. Nur so können LLMs zu einem Werkzeug werden, das unser Leben bereichert, ohne unnötige Risiken einzugehen oder falsche Hoffnungen zu wecken.