Das Internet hat seit seiner Entstehung eine bemerkenswerte Entwicklung vollzogen. Vom akademischen Forschungswerkzeug wurde es zum zentralen Nervensystem globaler Kommunikation, Wirtschaft und Gesellschaft. Dieses Wachstum brachte jedoch nicht nur technologische Fortschritte, sondern auch erhebliche Herausforderungen im Bereich der Internet Governance mit sich. Besonders im Fokus steht die Diskussion um das sogenannte Multi-Stakeholder-Modell, das lange als Ideal des Internets galt. Doch in den letzten Jahren mehren sich die Anzeichen, dass dieses Modell zunehmend unter Druck gerät und womöglich an seine Grenzen stößt.

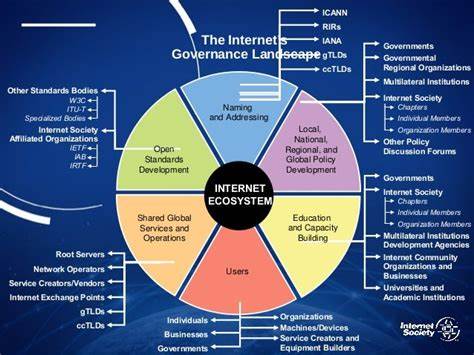

Ursprünge und Bedeutung des Multi-Stakeholder-Ansatzes Der Multi-Stakeholder-Ansatz zeichnet sich durch die Einbindung verschiedener Akteure in die Entscheidungsprozesse der Internet Governance aus. Regierungen, Privatwirtschaft, technische Gemeinschaften sowie zivilgesellschaftliche Gruppen sollen gemeinsam an der Weiterentwicklung und Regulierung des Internets arbeiten. Dieses Modell wurde entwickelt, um die Komplexität der Internetstruktur und die globalen Interessen verschiedener Parteien abzubilden. Es steht im Kontrast zu traditionellen multilateralen Modellen, die meist ausschließlich staatliche Akteure in den Mittelpunkt stellen. In den frühen 2000er Jahren wurden die Wurzeln dieses Ansatzes sichtbar, insbesondere bei der Gründung von Organisationen wie ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) und den Internet Governance Foren (IGF).

Diese Institutionen sollten eine offene Plattform für Diskussionen und Entscheidungen bieten, die das Internet als Ressource für alle Nutzer weltweit bewahrt und weiterentwickelt. Herausforderungen für das Multi-Stakeholder-Modell Im Laufe der Zeit hat sich gezeigt, dass der Multi-Stakeholder-Ansatz komplexer und fragiler ist, als zunächst angenommen. Insbesondere die Wahrnehmung, dass die USA – als Ursprungsland des Internets und Sitz vieler Schlüsselorganisationen – eine dominierende Rolle innehaben, führte zu Spannungen auf internationaler Ebene. Verschiedene Länder und Interessenvertreter kritisierten, dass diese Dominanz die internationale Neutralität des Internets gefährden und nationale Souveränität untergraben könnte. Der Skandal um die Enthüllungen von Edward Snowden und die Veröffentlichung von Überwachungspraktiken der US-Geheimdienste verstärkten dieses Misstrauen erheblich.

Viele Staaten und Organisationen forderten daraufhin die Abkopplung der US-Regierung von den zentralen Internet-Funktionen und eine stärkere demokratische Kontrolle. Dies führte schließlich 2016 dazu, dass die USA die Aufsicht über die IANA-Funktion (Internet Assigned Numbers Authority) an ICANN übertrugen – eine symbolische Übergabe, die jedoch kaum alle Zweifel beseitigen konnte. Parallel dazu verschärften sich geopolitische Spannungen und nationale Interessen rückten stärker in den Vordergrund, was sich auch in digitalen Strategien widerspiegelt. Der Trend zu nationaler „Digitalen Souveränität“ oder „Internet-Souveränität“ gewinnt an Dynamik. Viele Länder setzen zunehmend auf die Kontrolle eigener digitaler Infrastruktur, Daten und Netzwerke, um sich gegen Einflüsse von außen zu schützen und eigenständige regulatorische Rahmen zu errichten.

Dieser Trend bedroht das Ideal eines grenzenlosen, offenen Internets und stellt das Multi-Stakeholder-Modell vor fundamentale Fragen. Die Sorge besteht, dass ein atomisiertes Internet in nationalen Inseln, mit fragmentierten Regeln und eingeschränktem Datenaustausch, die globale Innovationskraft hemmt und gesellschaftliche Spaltungen vertieft. Die wachsende Rolle von Megakonzernen und die digitale Ungleichheit Neben staatlichen Akteuren prägen vor allem einige wenige globale Technologiekonzerne die aktuelle Internetlandschaft maßgeblich. Unternehmen wie Alphabet (Google), Microsoft, Amazon, Meta, Apple und Nvidia kontrollieren einen Großteil der digitalen Infrastruktur, Plattformen und Dienste. Ihre wirtschaftliche Macht übersteigt vielfach die von Staaten, und sie bedienen Milliarden von Nutzern weltweit.

Diese Konzentration von Einfluss hat Auswirkungen auf den Internet Governance-Prozess. Privatwirtschaftliche Ziele und das Interesse der Aktionäre stehen häufig im Unterschied zu Allgemeinwohlbelangen. Die Erwartung, dass solche Konzerne Eigenverantwortung für gesellschaftliche und politische Herausforderungen auf der digitalen Bühne übernehmen, erweist sich oft als naiv. Geschäftsstrategien und Datenschutzrichtlinien richten sich eher an Gewinnerzielung als an öffentliche Güter. Zur gleichen Zeit verschärft sich die digitale Kluft global weiter.

Während ein Teil der Weltbevölkerung von Zugang, digitaler Bildung und technologischem Fortschritt profitiert, bleiben Milliarden Menschen vom Internet fern. Diese digitalen Ungleichheiten spiegeln und verstärken bestehende soziale, wirtschaftliche und geopolitische Disparitäten. Die Internet Governance steht hier in der Verantwortung, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Inklusion und Chancengleichheit fördern – eine Aufgabe, die bei zunehmender Fragmentierung noch schwieriger wird. Cybersicherheit und die Problematik der internationalen Zusammenarbeit Ein weiteres komplexes Feld für die Internet Governance ist der Bereich der Cybersicherheit. Das Internet ist mittlerweile zu einem zentralen Schauplatz von Konflikten auf vielen Ebenen geworden – von staatlichen Cyberangriffen über Terrorismus bis hin zu wirtschaftlicher Spionage und Cyberkriminalität.

Die technische Gemeinschaft hat zwar durch Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle Schutzmechanismen geschaffen, doch diese können auch die Nachvollziehbarkeit von Angriffen erschweren. Die Balance zwischen Privatsphäre und öffentlicher Sicherheit ist fragil und wird immer wieder von neuen Herausforderungen erschüttert. Angesichts der globalen Natur von Cyberbedrohungen ist eine koordinierte, internationale Zusammenarbeit unerlässlich, doch politische Gegensätze und mangelndes Vertrauen bremsen gemeinsame Initiativen stark aus. Die Rolle internationaler Institutionen und der UN Die Vereinten Nationen und andere multilaterale Institutionen versuchen, einen Rahmen für das Internet der Zukunft zu schaffen, in dem nationale Interessen und globale Verantwortung in Einklang gebracht werden. Besonders im Vorfeld und im Rahmen von Veranstaltungen wie dem World Summit on the Information Society (WSIS) und den fortlaufenden IGF-Treffen werden politische Diskurse geführt.

Diese sind geprägt von der Suche nach Kompromissen zwischen der Bewahrung eines offenen und interoperablen Internets und dem Schutz nationaler Souveränität. Die Realität sieht jedoch oft so aus, dass multilaterale Abkommen aufgrund politischer Fragmentierung und Interessenkonflikten nur schwer zustande kommen. Neue Machtzentren im digitalen Raum, etwa die aufkeimende Rolle Chinas mit ihrem eigenen Internet-Ökosystem, stellen die globale Ordnung vor Herausforderungen. Während die USA traditionell eine Schlüsselposition innehatten, zeigt sich heute ein vielschichtiges Geflecht von Akteuren mit divergierenden Auffassungen darüber, wie das Internet reguliert werden soll. Zukunftsperspektiven: Wohin steuert die Internet Governance? Die aktuelle Entwicklung zeichnet ein Bild tiefgreifender Transformation, in der die frühe Euphorie des grenzenlosen Internets durch Realpolitik, wirtschaftliche Interessen und gesellschaftliche Herausforderungen ersetzt wird.

Die Frage, ob das Multi-Stakeholder-Modell noch tragfähig ist, wird immer öfter gestellt. Einige Experten sehen in der zunehmenden Fragmentierung und dem Wiedererstarken staatlicher Kontrollen eine Rückkehr zu nationalstaatlich gesteuerten Internetstrukturen, vergleichbar mit den traditionellen internationalen Kommunikationsregimen. Andere setzen auf eine Reform und Stärkung des Multi-Stakeholder-Ansatzes, um eine inklusive Governance zu gewährleisten, die alle relevanten Akteure einbindet und gemeinsame Standards und Prinzipien definiert. Die Entstehung von Initiativen wie der Technical Community Coalition for Multistakeholderism (TCCM) zeigt, dass es weiterhin Bemühungen gibt, das Modell lebendig zu halten und die technische Gemeinschaft als zentrale Kraft in der Internet Governance zu positionieren, auch wenn traditionelle Staatsakteure und mächtige Konzerne zunehmend mehr Einfluss nehmen. Gleichzeitig wird offen diskutiert, wie technologische Innovationen das Governance-Modell verändern könnten.

Dezentralisierungstechnologien wie Blockchain oder neue Ansätze zur digitalen Identität könnten neue Formen der Selbstregulierung ermöglichen und die Machtkonzentration zumindest teilweise aufbrechen. Mehr denn je sind Dialog, Transparenz und Kooperation gefragt, um einen Weg zu finden, der den vielfältigen Interessen im digitalen Raum gerecht wird und die positiven Potenziale des Internets für globale Entwicklung erhält. Fazit Die Internet Governance befindet sich an einem kritischen Scheideweg. Das Multi-Stakeholder-Modell, einst Vision und Ideal, steht angesichts wachsender nationaler Ambitionen, wirtschaftlicher Machtkonzentrationen und globaler Herausforderungen unter immensem Druck. Die offenen Strukturen des frühen Internets sind zugunsten fragmentierter, oftmals national geprägter Regelungen und Interessen ins Wanken geraten.

![Pig Latin: A Not-So-Foreign Language for Data Processing (2013) [pdf]](/images/07CCA4D6-7157-4AB1-A813-C4C67A568445)

![From Scrolls to SQL: How Ancient Librarians Pioneered Modern Database Concepts [video]](/images/59C318B4-BEF0-4134-B8BB-A935F4388DA0)