Die Frage „Wozu sind Schulen eigentlich da?“ ist scheinbar einfach, birgt jedoch eine komplexe und tiefgreifende Debatte über die Rolle der Bildung in modernen Gesellschaften. Während viele die Funktion von Schulen als Orte des Wissenserwerbs, der Persönlichkeitsentwicklung und der gesellschaftlichen Chancengleichheit verstehen, zeigt eine detaillierte Untersuchung, dass die Ursprünge der Schulsysteme und ihre heutigen Strukturen weitreichendere, oftmals weniger erkennbare politische und soziale Ziele verfolgen. Historisch betrachtet wurden die modernen öffentlichen Schulsysteme vor allem mit dem Ziel etabliert, gesellschaftliche Ordnung und politischen Gehorsam zu sichern. Wie Agustina Paglayan in ihrem Buch 'Raised to Obey' aufzeigt, war die ursprüngliche Motivation hinter der Massenbildung nicht primär die Förderung von Wissen oder die Ermöglichung sozialer Mobilität, sondern die Umwandlung von „ungezogenen“, schwer kontrollierbaren Kindern in gehorsame Bürger, die Autoritäten respektieren und die bestehenden Machtstrukturen reproduzieren. Dieses Ziel war eng verknüpft mit dem Wunsch der herrschenden Klassen, soziale Stabilität und damit den Status quo langfristig zu bewahren.

Die Prinzipien, die sich aus dieser historischen Intention ableiten lassen, spiegeln sich auch heute vielfach im Aufbau und Betrieb von Schulen wider. Klassenzimmer sind oftmals strikt hierarchisch organisiert, mit Schülern, die in Reihen auf ihren Platz sitzen und einem Lehrer, der Wissen frontal vermittelt und disziplinarische Kontrolle ausübt. Schüler müssen um Erlaubnis bitten, zu sprechen oder den Raum zu verlassen, und das Lernen erfolgt stark über Auswendiglernen und wiederholende Übungen. Solche Strukturen begünstigen vor allem Anpassung und Gehorsam, nicht jedoch kritisches Denken oder individuelle Entfaltung. Dies steht im Gegensatz zu pädagogischen Konzepten, die auf Schülerzentriertheit und Autonomie setzen.

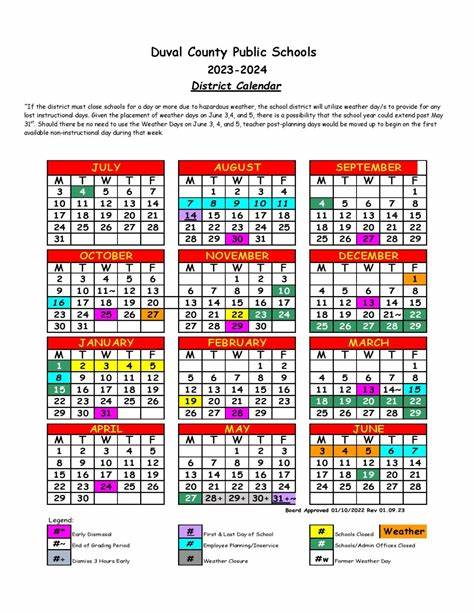

Hierbei würden die Interessen und die Neugier der Kinder im Mittelpunkt stehen und das Lernen als aktive, partizipative Erfahrung gestaltet. Kritisches Denken, Debattenkultur, Individualisierung und Kreativität würden gefördert, sodass Schüler befähigt werden, eigenständig Urteile zu fällen und gesellschaftliche Normen auch hinterfragen zu können. Im internationalen Vergleich ist festzustellen, dass beinahe 95% der Länder die Curricula zentral von staatlicher Seite vorgeben. Die Vorgaben dienen häufig dazu, eine einheitliche historische Erzählung zu vermitteln, die die Interessen der herrschenden sozialen Gruppen befriedigt – etwa durch die Verherrlichung nationaler Helden und die Glättung problematischer, auch gewaltsamer Ereignisse in der Vergangenheit. Dadurch wird gerade der kritische Umgang mit Geschichte eingeschränkt und eine formelle Zustimmung zu bestehenden Machtverhältnissen propagiert.

Die Kritik an hierarchischen und autoritären Lehrmethoden ist jedoch nicht nur ideologischer Natur; sie hat handfeste pädagogische und psychologische Begründungen. Studien zeigen, dass Schüler in streng disziplinierten Umgebungen weniger autonom agieren können, was ihre intrinsische Motivation und persönliche Entwicklung beeinträchtigt. Das Gefühl, respektiert zu werden und selbstbestimmt lernen zu können, fördert Engagement und Lernfreude – und somit letztlich bessere Lernergebnisse. Trotzdem sind die Effekte von unterschiedlichen Bildungsansätzen auf die akademische Leistung nicht eindeutig. Länder wie Finnland, die ein stark schülerzentriertes Bildungssystem verfolgen, erzielten lange Jahre hervorragende Ergebnisse bei internationalen Vergleichstests wie PISA.

Gleichzeitig zeigen Nationen mit stärker lehrerzentrierten Systemen, darunter asiatische Länder wie Korea und Japan, oft noch bessere Resultate in standardisierten Mathematik- und Naturwissenschaftstests. Allerdings misst die standardisierte Testung primär Faktenwissen und grundlegende Fertigkeiten; Fähigkeiten wie kreatives und kritisches Denken, die schwer zu quantifizieren sind, bleiben weitgehend unberücksichtigt. Ein wichtiger Aspekt bei der Umsetzung schülerzentrierter Bildungssysteme ist die Rolle der Lehrkräfte. Solche Systeme verlangen von Pädagogen nicht nur andere methodische Kompetenzen, sondern auch eine höhere Autonomie, bessere Ausbildung und optimale Rahmenbedingungen wie geringe Klassenstärken. Ein Beispiel hierfür ist Finnland, wo Lehrer zu den bestausgebildeten und angesehensten Berufen zählen, und in der Ausbildung großer Wert auf Forschungsfähigkeit und pädagogische Flexibilität gelegt wird.

In vielen Ländern, darunter auch den Vereinigten Staaten, ist das Lehramt allerdings oft wenig prestigeträchtig, unterbezahlt und mit Verwaltungsaufgaben überfrachtet. Lehrer haben wenig Handlungsspielraum, die Autonomie ist gering, und das Ausbildungssystem fokussiert häufig auf Verhaltensmanagement statt auf tiefgreifende fachliche und pädagogische Qualifikationen. In ressourcenarmen Ländern, besonders in Teilen Afrikas, scheitert die Umsetzung schülerzentrierter Bildung oft an mangelnden Mitteln und politischen Prioritäten. Allerdings zeigt die historische Analyse, dass Regierungen durchaus in der Lage wären, bei politischem Willen eine Umverteilung der Ressourcen zu Gunsten der Bildung vorzunehmen. Anstatt fehlender Mittel ist es meist ein Mangel an politischer Motivation, der reformerisches Handeln bremst.

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die politische Dimension von Bildung. Schulen sind nicht nur Orte der Wissensvermittlung, sondern auch Machtinstrumente. Der Ausbau von Bildung wird teilweise gerade in Regionen mit politischem Widerstand verstärkt betrieben – allerdings nicht zum Zweck der Emanzipation, sondern als Mittel zur Disziplinierung und Stabilisierung der bestehenden Machtverhältnisse. Trotz gegenteiliger Argumente zeigt die Analyse von Curricula und Unterrichtsinhalten, dass Bildung häufig dazu dient, Legitimationsnarrative zu vermitteln, die kritische Reflexion über die eigenen Herrschaftsverhältnisse einschränken. Interessanterweise ist die Verbindung zwischen Bildung und politischer Kontrolle kein Geheimnis – sie ist seit dem 18.

Jahrhundert dokumentiert und wurde etwa im preußischen Schulsystem ausdrücklich formuliert: Kinder sollten lernen, dem König und der Obrigkeit Gehorsam zu leisten, was durch Rituale und Lehrmaterialien eingetrichtert wurde. Trotzdem hat dieser historische Wissensstand erst langsam Einzug in die gegenwärtige sozialwissenschaftliche Bildungspolitik gefunden, wo Bildungsreformen oft nur unter ökonomischen oder demokratischen Gesichtspunkten diskutiert werden. Eine weitere Debatte betrifft die Balance zwischen der Vermittlung demokratischer Werte und der Förderung von kritischem Denken. In demokratischen Staaten wird Bildung auch als Mittel gesehen, eine informierte Bürgerschaft zu erzeugen, die demokratische Spielregeln akzeptiert und verteidigt. Kritiker warnen jedoch davor, dass Schulbildung nicht in bloße Indoktrination münden darf.

Jungen Kindern sollten grundlegende Werte altersgerecht nahegebracht werden, kritische Diskussionen hingegen sollten erst im Jugendalter und darüber hinaus verstärkt gefördert werden, wenn die Schüler eigenständiger denken können. Die Herausforderung für moderne Bildungssysteme besteht folglich darin, einerseits demokratische und soziale Integration zu sichern und andererseits individuelle Autonomie und kritische Reflexion zu fördern. Verschiedene pädagogische Modelle, wie etwa jene von John Dewey, Paulo Freire oder Montessori, versuchen, diesen Spagat durch stärkere Partizipation der Lernenden und dialogorientierte Methoden zu realisieren. Der Erfolg solcher Ansätze hängt jedoch maßgeblich von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und der professionellen Vorbereitung der Lehrer ab. Zukünftige Bildungsreformen sollten daher nicht nur auf kurzfristige Leistungssteigerungen durch standardisierte Tests zielen, sondern auch langfristig die Fähigkeiten zu selbstständigem Denken, Problemlösen und demokratischer Mitgestaltung fördern.