In der heutigen Geschäftswelt sind digitale Lösungen und technische Innovationen zentrale Treiber für Wettbewerbsvorteile und nachhaltiges Wachstum. Doch trotz der hohen Bedeutung von IT und Softwareentwicklung für Unternehmen, gibt es häufig eine unsichtbare Barriere zwischen Geschäfts- und Technikteams. Diese Kommunikationsmauer führt zu Missverständnissen, Verzögerungen und unnötigen Kosten, die sich durch eine bessere Vermittlung deutlich reduzieren lassen. Um Projekte effizienter zu gestalten, ist es entscheidend, diese Barriere aktiv zu durchbrechen und eine gemeinsame Sprache zwischen Business und Technik zu schaffen. Oft erleben Projektmanager, wie Geschäftsstakeholder mit großer Begeisterung neue Features oder technische Lösungen fordern, während die Entwicklerteams angesichts technischer Herausforderungen still bleiben oder sogar Bedenken äußern, die die Geschäftsseite nicht sofort nachvollziehen kann.

Diese unterschiedliche Wahrnehmung erzeugt eine Spannung, die nicht aus Ignoranz, sondern aus divergierenden Prioritäten und Sichtweisen resultiert. Unternehmer konzentrieren sich auf Marktchancen, Return on Investment und Kundenbedürfnisse, während Entwickler technische Machbarkeit, Wartbarkeit und Systemstabilität im Blick haben. Beide Seiten verfolgen berechtigte Ziele, sprechen jedoch unterschiedliche Sprachen. Die Folgen dieser Kluft sind vielfältig und kostenintensiv. Überdimensionierte Lösungen entstehen, die das Budget sprengen, einfache Probleme werden unnötig komplex gelöst, und Supportteams werden aufgrund unklarer Nutzererfahrungen überlastet.

Doch wie lässt sich dieser Konflikt entschärfen? Die Antwort liegt in der Rolle des Projektmanagers als Brückenbauer und Mediator. Ein erfolgreicher Vermittler stellt sicher, dass sowohl die technischen als auch die geschäftlichen Anforderungen verstanden und in Beziehung gesetzt werden ohne die Prioritäten der anderen Seite zu übergehen. Ein bewährter Ansatz ist es, vor der Diskussion über Lösungen zunächst das eigentliche Problem zu verstehen. So verhindert beispielsweise die Technikvermittlung nach dem Prinzip „Problem first, solution second“ voreilige Entscheidungen, die später teuer korrigiert werden müssen. Methoden wie die „5 Warum“-Technik bieten dabei effektive Werkzeuge, um die tieferliegenden Ursachen eines Anliegens zu ergründen.

Statt sofort eine neue Schnittstelle oder teure Erweiterung zu planen, kann es ausreichen, UX-Anpassungen vorzunehmen oder bestehende Datenquellen besser sichtbar zu machen – mit einem deutlich geringeren Aufwand und ohne langfristige Lizenzkosten. Darüber hinaus ist es hilfreich, technische Bedenken in betriebswirtschaftliche Konsequenzen zu übersetzen. So wird aus dem Entwicklerhinweis „Diese Lösung erhöht die technische Schuld“ eine Aussage wie „Diese Wahl wird unsere Wartungskosten im nächsten Jahr verdoppeln“. Diese Umwandlung fördert ein besseres Verständnis bei Geschäftsführern und Entscheidern, die so fundierter über Budgetverteilungen und Zeitpläne entscheiden können. Dieses Übersetzen von technischem Jargon in Business-KPI-Sprache ist ein essenzieller Bestandteil erfolgreicher Kommunikation.

Vertrauen entsteht in diesem Prozess durch Transparenz und klare Verantwortlichkeiten. Geschäftspartner sollten die Kernprobleme und deren Auswirkungen schriftlich fixieren, bevor Lösungen vorgeschlagen werden. Ebenso ist es Aufgabe der Entwickler, technische Risiken und Chancen klar und verständlich darzulegen. Solche Dokumente, die beide Perspektiven integrieren, schaffen eine gemeinsame Grundlage, die kontinuierlich aktualisiert und von allen Projektbeteiligten getragen wird. Die Rolle des Projektmanagers ist es, diese Verständigungsbasis zu pflegen, Missverständnisse zu klären und einen respektvollen Dialog zu fördern.

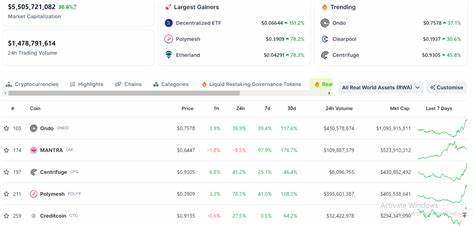

Der Erfolg dieser Vermittlung zeigt sich in messbaren Indikatoren. Weniger Notfalländerungen und Feature-Requests, eine erhöhte Nutzung bereits vorhandener Systemfunktionen und eine spürbare Verbesserung der Zufriedenheit aller Stakeholder sind entscheidende Zeichen. Mehr noch als die pure Anzahl von Anforderungen oder abgeschlossenen Aufgaben zählt, dass Lösungen schneller umgesetzt werden, besser zum Business passen und dennoch die langfristige technische Stabilität bewahren. Ein praktisches Beispiel veranschaulicht den Nutzen dieser Vorgehensweise eindrücklich: Ein Kunde war bereit, mehrere Tausend Euro jährlich für eine externe Monitoring-Lösung auszugeben, obwohl sein Team bereits alle relevanten Metriken intern erhebt. Dank fundierter Analyse und technischer Vermittlung wurde stattdessen ein maßgeschneidertes Dashboard entwickelt, das die gleichen Einblicke lieferte, aber ohne zusätzliche Lizenzkosten auskam.

Die Lösung lieferte so nicht nur wertvolle Geschäftsinformationen, sondern auch eine Kostenersparnis und erhöhte Transparenz. Innovationen entstehen dort, wo Technologie, Psychologie und Kreativität miteinander verschmelzen. Projektmanager, die diese Schnittstellen aktiv gestalten, tragen maßgeblich zur Effizienzsteigerung und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen bei. Der Spagat zwischen technischem Detailwissen und geschäftlicher Zielorientierung erfordert Empathie, Geduld und strukturierte Kommunikationsmethoden, die den Fokus auf das Wesentliche lenken: die Bedürfnisse des Unternehmens und seiner Kunden. Für Unternehmen bedeutet das, dass Investitionen in Kommunikationsprozesse und die Weiterbildung von Vermittlern langfristig bares Geld sparen und die Qualität der Projekte deutlich erhöhen.

Ein Umdenken hin zur Problemlösung vor Lösungsfindung und der bewusste Umgang mit unterschiedlich geprägten Erfolgskriterien sind wesentliche Schritte, um die ständige Diskrepanz zwischen Business und IT zu verringern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Überwindung der Business-Tech-Kommunikationsmauer kein einmaliges Ereignis, sondern ein fortlaufender Prozess ist. Es erfordert eine bewusste Kultur der Offenheit und Kooperationsbereitschaft, die von allen Seiten getragen wird. Mit der richtigen Methodik und dem Fokus auf gemeinsame Ziele wird aus der vermeintlichen Barriere ein Katalysator für Innovation und nachhaltigen Projekterfolg.