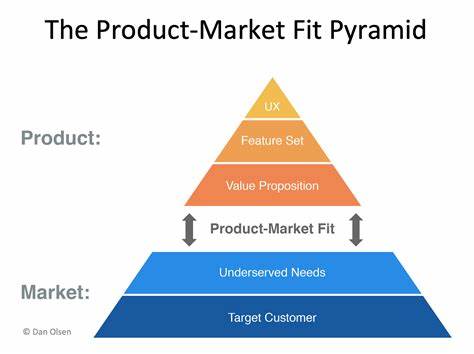

Der Begriff Produkt-Markt-Fit (PMF) ist eine grundlegende Messgröße im Produktmanagement und Unternehmenswachstum. Er beschreibt den Moment, in dem ein Produkt oder eine Dienstleistung den Bedürfnissen eines Marktes so gut entspricht, dass das Wachstum beginnt und sich beschleunigt. Traditionsgemäß wurde der Erhalt des Produkt-Markt-Fits als eine erreichte Station betrachtet – eine Art Meilenstein, der nach erfolgreichem Erreichen eine Phase stabilen Wachstums ermöglicht. Allerdings erleben wir heute eine dramatische Veränderung: Starke, bereits etablierte Produkte können plötzlich und innerhalb kürzester Zeit ihren Produkt-Markt-Fit verlieren – ein Phänomen, das als Produkt-Markt-Fit-Kollaps bezeichnet wird. Dieser Wandel stellt Unternehmen vor große Herausforderungen und erzwingt ein Umdenken in der Produktstrategie und Wachstumsplanung.

Die wichtigsten Ursachen für dieses Vorkommnis liegen in den sich rasant verändernden Kundenbedürfnissen und der durch Künstliche Intelligenz (KI) beschleunigten Technologieentwicklung. Der Produkt-Markt-Fit ist keine statische Größe, sondern ein dynamischer Zustand, der sich ständig an neue Marktgegebenheiten und Kundenanforderungen anpassen muss. Kunden verändern ihre Erwartungen durch technologische Innovationen, sich wandelnde Lebensstile und neue Nutzungsmöglichkeiten – dies führt zu einem kontinuierlichen Anstieg der Standards, die ein Produkt erfüllen muss, um relevant zu bleiben. Die Analogie der „Produkt-Markt-Fit-Laufbahn“ beschreibt diese kontinuierliche Bewegung: Ein Unternehmen kann den PMF zunächst erreichen, doch parallel wachsen die Anforderungen, sodass entsprechende Innovationen notwendig werden, um diesen Fit zu bewahren oder zu erweitern. Historisch gesehen geschah der Wandel zu höheren Kundenerwartungen durch technologische Umwälzungen relativ langsam.

Im Zeitalter des Smartphones beispielsweise dauerte es mehrere Jahre, bis sich Netzwerke, Hardware und Ökosysteme soweit etablierten, dass Benutzererlebnisse sich signifikant verbesserten. Ebenso entspannte sich der Übergang vom PC-Zeitalter zum Breitbandinternet über einen längeren Zeitraum. Diese langsamen Beschleunigungen ermöglichten es Unternehmen, Zeit zu gewinnen, ihre Produkte anzupassen und strategisch zu reagieren. Die Einführung von Künstlicher Intelligenz hat diese Dynamik grundlegend verändert. Im Gegensatz zu früheren Wandlungsprozessen führen KI-getriebene Innovationen zu plötzlichen „Inflektionspunkten“ im Produkt-Markt-Fit-Threshold.

Diese sogenannten Inflektionen bewirken, dass Kunden ihre Erwartungen nicht mehr linear, sondern exponentiell steigern. KI ermöglicht unmittelbar nutzbare Werkzeuge mit erheblicher Leistungssteigerung – häufig zu geringen oder gar keinen Kosten für den Endnutzer. Die Folge davon ist, dass herkömmliche Lösungen, die bisher „gut genug“ waren, auf einen Schlag obsolet erscheinen. Ein typisches Beispiel sind KI-basierte Antwortgenerierungssysteme, die individuelle Nutzerfragen in Sekunden beantworten können, was klassische, zeitintensive Inhalteanbieter vor massive Herausforderungen stellt. Die Konsequenzen dieser disruptiven Entwicklung sind dramatisch.

Etablierte Unternehmen verlieren plötzlich ihre Nutzerbasis, Umsätze brechen ein und Wachstumskreisläufe, die bislang funktionierten, drehen sich ins Gegenteil. Es entstehen gefährliche Spiralen aus Abwanderung, Einnahmenverlusten und fehlenden Ressourcen für Weiterentwicklung. Drei prominente Beispiele verdeutlichen diesen Produkt-Markt-Fit-Kollaps besonders eindrücklich. Chegg, ursprünglich bekannt für seine abonnementbasierten Nachhilfeangebote, erlitt innerhalb weniger Monate einen dramatischen Wertverlust von über 85 Prozent. Hier basierte die Kernleistung auf durch Menschen erstellten hochwertigen Lerninhalten.

Mit der Verfügbarkeit von KI-Systemen wie ChatGPT konnten Schüler ihre Hausaufgaben auf Knopfdruck lösen, was den Wert der bisherigen Dienstleistung um ein Vielfaches unterbot und die gesamte Nutzer-Wachstumsschleife zum Erliegen brachte. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Kundenbedürfnisse veränderten, ließ dem Unternehmen kaum Zeit, eine nachhaltige Gegenstrategie zu entwickeln. Auch Stack Overflow, eine zentrale Anlaufstelle für Entwicklerfragen, hat ähnliche Effekte erlebt. Die Einführung von KI-Werkzeugen wie GitHub Copilot veränderte die Art und Weise wie Entwickler vorgehen grundlegend. Anstatt mühsam auf eine Antwort aus einer Online-Community zu warten, erhalten sie direkt in ihrer Entwicklungsumgebung maßgeschneiderte Vorschläge in Echtzeit.

Dieser Wandel brach die Motivation für die bisherige Nutzer-Community, Inhalte zu generieren und zu konsumieren, insofern, dass der Hauptwachstumsmechanismus der Plattform beeinträchtigt wurde. Die Reaktion von Stack Overflow bestand darin, neue KI-gestützte Angebote einzuführen und Partnerschaften mit AI-Anbietern einzugehen. Doch die Herausforderung bleibt, inwieweit ein solches Unternehmen wieder die zentralen Arbeitsumgebungen seiner Nutzer kontrollieren kann. Im Bild weiterer Branchen steht die Stockfotografie-Branche an einem ähnlichen Scheideweg. Firmen wie Shutterstock und Getty Images, lange führend in der Bereitstellung von lizenzpflichtigen Bildinhalten, sehen sich durch fortschrittliche generative KI-Modelle bedroht, die personalisierte Bildinhalte direkt in Design-Tools erzeugen können.

Während der vollständige Zusammenbruch hier noch aussteht, zeigt die jüngste Fusion der genannten Anbieter die wachsende Unsicherheit und notwendige Handlung beim Umgang mit einem drohenden Produkt-Markt-Fit-Kollaps. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass Produkte mit hohem Personalisierungsgrad, niedriger Nutzungsfrequenz und mangelnder Kundenbindung besonders gefährdet sind. Die Risikobewertung eines Unternehmens sollte deshalb auf mehreren Eckpfeilern basieren. Dazu gehört, wie stark das Unternehmen die Kundenbeziehung direkt kontrolliert. Eigentümer der direkten Nutzerbeziehung besitzen bessere Chancen, auf veränderte Bedürfnisse schnell zu reagieren.

Die natürliche Nutzungsfrequenz ist ebenfalls entscheidend: Produkte, die täglich oder häufig genutzt werden, etablieren Gewohnheiten, die Wechselbarrieren darstellen. Bei selten verwendeten Produkten fällt es den Kunden bedeutend leichter, nach Alternativen zu suchen. Zudem ist es wesentlich, ob das Unternehmen die Erstellung und Auslieferung des Kerninhalts kontrolliert. Bei KI-basierten Umgebungen verschiebt sich die Macht hin zu Produkten, die in die Haupt-Workflow-Tools der Kunden integriert sind – also dort, wo die Arbeit stattfindet. Externe Plattformen, die zwar Inhalte bereitstellen, aber nicht den Orchestrierungsplatz im Nutzerworkflow besetzen, werden zunehmend vulnerabel.

Proprietäre Daten gelten als weitere wertvolle Verteidigungslinie gegen PMF-Kollaps. Daten, die exklusiv und unverzichtbar sind, erzeugen einen Wettbewerbsvorteil, der nicht so leicht von allen zugänglichen KI-Modellen repliziert werden kann. Unternehmen sind deshalb gut beraten, eine umfassende und kontinuierliche Risikoanalyse bezüglich ihres Produkt-Markt-Fits durchzuführen. Es geht darum, frühzeitig Hinweise auf veränderte Kundenwünsche zu erkennen und proaktiv am Portfolio und an der Produktstrategie zu arbeiten. Die Herangehensweise muss sich anpassen und stärker auf proaktives Monitoring der Kundenbedürfnisse und schnelles Experimentieren mit Innovationen setzen.

Die Veränderung der Kundenerwartungen vollzieht sich auf mikro- und makroökonomischer Ebene. Auf mikro Ebene bedeutet dies, dass Produkte zunehmend von statischen Tools, die schaffen sollen, hin zu intelligenten Assistenten verschieben, die Aufgaben für den Nutzer automatisieren. Der Anspruch wandelt sich von „Gib mir ein Werkzeug“ zu „Erledige die Arbeit für mich“. Ein weiterer Trend ist die Entwicklung von „maßgeschneiderten“ Lösungen anstelle von generischen, die oft hohe Eigenanpassungen erfordern und damit Aufwand für den Kunden bedeuten. Die Automatisierung von manuellen Aufgaben, die früher viel Zeit beanspruchten, wird zum Standard erwartet, ebenso wie flexible, wertbasierte Preismodelle, die nicht mehr nur an Nutzungsvolumen gekoppelt sind.

Auf der Makroebene zeigt die Evolution von KI, wie rasant Kunden technologische Neuerungen aufnehmen und neue Funktionen als selbstverständlich ansehen. Diese raschen Anpassungen haben direkten Einfluss auf die Produktentwicklung und die Marktdynamik, weshalb Unternehmen hier nicht mehr zurückschauen können, sondern konsequent in Richtung Kundenzentrierung, KI-Nutzung und agilem Arbeiten denken müssen. Zur Bewältigung der Risiken sind auch Struktur- und Portfolioentscheidungen im Management erforderlich. Bereits etablierte Unternehmen müssen ihre Ressourcen verstärkt auf Erweiterung des Produkt-Markt-Fits beziehungsweise die Erschließung neuer Märkte richten. Die Balance zwischen Ausbau bestehender Funktionen, Wachstumsoffensiven, Skalierung und radikalen Innovationen ist entscheidend.

Die vorgelagerte Einschätzung des Risikos für Produkt-Markt-Fit-Kollaps stellt den Fahrplan bereit, welcher Anteil der Mittel in welche Initiativen fließen sollte. So können Unternehmen dem PMF-Kollaps im Idealfall nicht nur vorbeugen, sondern sich als Marktführer neu positionieren. Zusammenfassend befinden wir uns erst am Anfang eines enormen Technologieumbruchs, der durch KI angetrieben wird. Die Innovationsgeschwindigkeit, die Breite der Einsatzmöglichkeiten und die Zugänglichkeit der Technologie führen zu einer Verdrängung herkömmlicher Geschäftsmodelle in immer mehr Produktkategorien. Unternehmen, die auf ihre Kundenbedürfnisse hören, flexibel und vorausschauend agieren und KI sinnvoll in ihre Produkte integrieren, werden zu den Gewinnern zählen.

Dabei ist der Schlüssel, nicht auf das Erreichen eines einmaligen Produkt-Markt-Fits zu setzen, sondern diesen Zustand als kontinuierlich im Wandel zu begreifen und stetig zu erweitern. Nur so lässt sich die Gefahr des Produkt-Markt-Fit-Kollaps in eine Chance für nachhaltiges Wachstum verwandeln.

![PFAS: The Biggest Chemical Cover-Up in History [video]](/images/722FE10D-4C2C-427F-8307-F53F682214AA)