Die Welt der Materialien und Robotik erlebt dank bahnbrechender Forschung an der Princeton University eine faszinierende Wende. Ein Team von Ingenieuren hat eine völlig neuartige Art von Material entwickelt, das sich nicht nur bewegt, sondern auch seine Form verändern kann – und das ganz ohne interne Motoren oder mechanische Getriebe. Dieses sogenannte „Metabot“ vereint die Eigenschaften eines Materials mit der Funktionalität eines Roboters und könnte die Grenzen von Technologie und Wissenschaft neu definieren. Der Begriff Metabot setzt sich aus „Metamaterial“ und „Roboter“ zusammen. Metamaterialien sind spezielle Werkstoffe, deren ungewöhnliche Eigenschaften weniger auf ihre chemische Zusammensetzung als vielmehr auf ihre physische Struktur zurückzuführen sind.

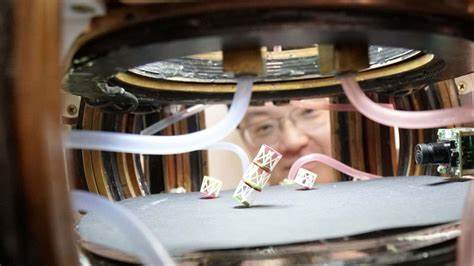

Im Fall des Metabots handelt es sich um eine besondere, origami-inspirierte Konstruktion, die mittels extern gesteuerter magnetischer Felder verformt, bewegt und kontrolliert werden kann. Dieses Prinzip erinnert an die Kunst des Papierfaltens, bei der durch gezielte Faltungen komplexe geometrische Formen entstehen. Die Kombination dieser traditionellen Technik mit modernster Materialwissenschaft ermöglicht völlig neuartige Anwendungen. Das Team unter der Leitung von Glaucio Paulino, dem Margareta Engman Augustine Professor für Ingenieurwissenschaften, hat eine Struktur entworfen, die aus modularen Einheiten besteht – sogenannten chiralen Zellen – die Spiegelbilder voneinander sind. Dieses Spiegelbildprinzip, auch Chiraliät genannt, verleiht dem Metabot seine außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften.

Die einzelnen Module lassen sich unter der Einwirkung magnetischer Felder drehen, ausdehnen oder zusammenziehen und erzeugen so komplexe Bewegungsabläufe, die normalerweise mechanischen Robotern vorbehalten sind. Ein bedeutender Aspekt dieser Entwicklung ist, dass das Metabot ohne jegliche interne Antriebskomponenten auskommt. Stattdessen steuert ein externes Magnetfeld die Bewegung und Formänderung, wodurch das Material auf Distanz präzise und nahezu verzögerungsfrei agiert. Die Ingenieure verwenden dabei eine Kombination aus herkömmlichen Kunststoffen und speziell entwickelten magnetischen Verbundmaterialien. Dieses Zusammenspiel macht es möglich, dass einzelne Sektionen des Metabots unabhängig voneinander bewegt werden können, was wiederum eine Vielzahl von Bewegungsmustern ermöglicht.

Die praktische Umsetzung basiert auf einem innovativen Design, das sogenannte Kresling-Pattern. Dabei handelt es sich um eine spezielle Origami-Faltung, die aus verdrehten, röhrenförmigen Einheiten besteht, die sich beim Zusammendrücken drehen und beim Drehen wiederum zusammendrücken. Durch die Verbindung zweier spiegelbildlicher Kresling-Röhren entsteht eine zylindrische Struktur, die sich in entgegengesetzte Richtungen falten lässt. Diese geometrische Grundlage ist entscheidend für die außergewöhnlichen Bewegungsmöglichkeiten des Metabot. Neben den rein mechanischen Eigenschaften besitzt das Metabot auch thermoregulatorische Funktionen.

In einem Experiment konnten die Forscher mithilfe der Formänderungen zwischen einer schwarzen, lichtabsorbierenden Oberfläche und einer reflektierenden Oberfläche wechseln. Dadurch variierte die Oberflächentemperatur von etwa 27 Grad Celsius auf bis zu 70 Grad Celsius und wieder zurück – eine thermoregulatorische Fähigkeit, die beispielsweise in der Raumfahrt oder in intelligenten Gebäuden Anwendung finden könnte. Die faszinierenden Möglichkeiten des Metabots reichen weit über reine Materialinnovationen hinaus. Im Bereich der Medizin könnten winzige Metabots entwickelt werden, die Medikamente gezielt an bestimmte Körperstellen liefern oder bei chirurgischen Eingriffen zur Reparatur von Gewebe und Knochen eingesetzt werden. Die Präzision und Formbarkeit des Metabots machen ihn zu einem vielversprechenden Kandidaten für zukünftige biomedizinische Anwendungen.

Ein weiterer spannender Einsatzbereich liegt in der Informatik und Robotik. Da das Metabot mit seinem asymmetrischen, nicht-kommutativen Verhalten verschiedene Zustände je nach Bewegungsabfolge einnehmen kann, bietet er eine physische Simulation von komplexen Systemen wie Hysterese. Dadurch eröffnen sich neue Konzepte, wie mechanische Strukturen zum Beispiel die Funktion von logischen Schaltungen in Computern übernehmen und möglicherweise sogar neue Formen von Hardware ermöglichen könnten. Die Reaktionen auf diese Entwicklung sind durchweg begeistert. Experten aus renommierten Instituten wie dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Universität Trento in Italien sehen immense Chancen für einen Paradigmenwechsel in Soft Robotics, Luft- und Raumfahrttechnik oder der Energieabsorption.

Die Fähigkeit des Metabots, sich komplex zu verformen und energetische Zustände zu verändern, lässt viele Anwendungen denkbar werden, die derzeit noch als futuristisch gelten. Neben der Grundlagenforschung arbeitet das Team von Princeton bereits an Prototypen, die nur wenige Hundert Mikrometer – also kaum dicker als ein menschliches Haar – messen. Möglich wird dies durch die Nutzung moderner Laserlithographie, die präzise Strukturen in mikroskopischem Maßstab entstehen lassen kann. Diese Miniaturisierung ist entscheidend für medizinische Anwendungen und für die Integration in Hightech-Systeme. Die Entwicklung des Metabots steht exemplarisch für die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Materialwissenschaftlern, Ingenieuren und Robotik-Experten, die in den letzten Jahren eine Vielzahl von Innovationen hervorgebracht hat.

Die Kombination von physikalischem Design, magnetischer Steuerung und origineller Geometrie unterstreicht das Potenzial, Materialien als aktive, steuerbare Systeme zu betrachten – eine Vision, die bisher eher theoretisch war und nun greifbare Realität wird. Langfristig könnte das Metabot oder eine ähnliche Technologie das Design von Möbeln revolutionieren, die sich autonom anpassen, Kleidungsstücke gestalten, die ihre Form und Funktion je nach Bedarf verändern, oder Systeme schaffen, die auf Umwelteinflüsse reagieren und sich selbst regulieren. Auch die Erforschung von Kommunikationssystemen, optischen Geräten und innovativen Antennen könnte von diesen Metamaterialien profitieren, da sie Lichtwellen und elektromagnetische Strahlung gezielt beeinflussen können. Princetons Metabot ist also nicht nur ein beeindruckendes Stück Ingenieurskunst, sondern auch ein technologischer Vorbote einer neuen Ära, in der die Grenzen zwischen Material und Maschine zunehmend verschwimmen. Der Weg dorthin eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, die Alltagswelt, die Medizin, Forschung und Industrie grundlegend zu verändern.