Bell Labs ist zweifellos eine der größten Erfolgsgeschichten der technologischen Forschung des 20. Jahrhunderts. Sie war ein Ort, an dem bahnbrechende Erfindungen wie der Transistor, die Grundlagen der Informationstheorie und Puls-Code-Modulation entstanden. Doch was machte Bell Labs so außergewöhnlich und warum hat es diese Erfolgsgeschichte gegeben? Um diese Fragen zu beantworten, ist es wichtig, den einzigartigen organisatorischen und kulturellen Kern dieser Forschungsstätte zu verstehen, der weit über bloße Finanzierung und technische Ausstattung hinausging. Bell Labs war mehr als nur ein Forschungslabor.

Es war eine Brutstätte für Kreativität, in der brillante Köpfe radikale Freiheit genossen. Die Gründer, allen voran Alexander Graham Bell, hatten eine Vision, die sich durch die gesamte Geschichte der Einrichtung zog. Bell selbst war ein vielseitiger Erfinder und Forscher, dessen Ansatz darin bestand, finanzielle Mittel bereitzustellen und gleichzeitig seinen Mitarbeitern volle Anerkennung für ihre Arbeit zu ermöglichen. Dies schuf eine Atmosphäre, in der Forscher und Ingenieure Lichtjahre voraus denken konnten, ohne ständig über ihre Position oder Karriere fürchten zu müssen. In den 1920er und 30er Jahren führte Mervin Kelly diese Philosophie fort und baute Bell Labs zu dem auf, was es wurde.

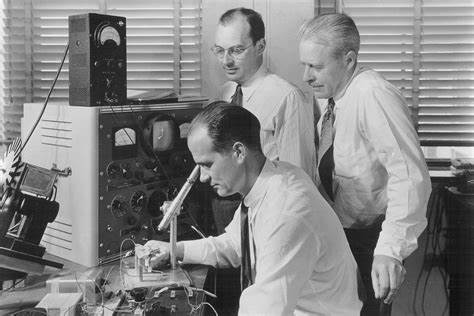

Er hatte ein einzigartiges Talent darin, außergewöhnliche Talente zu erkennen – oft solche, die bereits als Genie oder außergewöhnlich angesehen wurden – und sie in einer Umgebung zusammenzubringen, die produktive Zusammenarbeit und Austausch förderte. Diese Zusammenführung von begabten Forschern mit leidenschaftlichen technischen Machern führte zu einer dynamischen Symbiose, in der Ideen schnell von Konzepten zu greifbaren Innovationen wurden. Ein wichtiger Erfolgsfaktor war die konsequente Abwesenheit von Mikromanagement. Kelly glaubte daran, dass Genialität nicht geführt, sondern lediglich gewährt werden muss. Dies bedeutete, dass seine Forscher nahezu eigenständig arbeiten konnten, ohne ständige Kontrolle oder Druck von oben.

Die Freiheit, Zeit und Ressourcen so zu nutzen, wie es für die Forschung am besten war, ermöglichte es, radikale und oft riskante Experimente durchzuführen, die andernorts nie stattgefunden hätten. Während des Zweiten Weltkriegs zeigte sich die Produktivität und Innovationskraft von Bell Labs besonders deutlich. Innerhalb von nur zwei Monaten wurde der britische Magnetron nachgebaut und verbessert, wesentlich für die Radartechnologie. Weitere Entwicklungen wie die akustische Torpedo-Navigation, elektronische Computer für Flugabwehr, Proximity-Fuzes und das erste Anti-Flugabwehrraketen-System entstanden hier. Die Fähigkeit, komplexe technische Herausforderungen ohne konventionellen Managementdruck zu lösen, machte Bell Labs zum technologischen Vorreiter.

Ein weiterer entscheidender Faktor für den Erfolg war die Durchlässigkeit und der Austausch zwischen verschiedenen Disziplinen. Forscher, die in Theorien arbeiteten, wurden nicht isoliert, sondern standen kontinuierlich im Dialog mit denjenigen, die physische Geräte konstruierten und produzierten. Dadurch konnten theoretische Erkenntnisse schnell in praktische Lösungen umgesetzt werden, was die Innovationsgeschwindigkeit deutlich steigerte. Zudem wurde eine Kultur der gegenseitigen Lehre und Weiterentwicklung gepflegt – eine Art tägliche Schule für alle Mitarbeiter, die sicherstellte, dass Wissen breit gestreut und ständig vertieft wurde. Das kreativen Klima bei Bell Labs beruhte auch auf der Akzeptanz von „Verschwendung“.

Es war nicht ungewöhnlich, dass Forscher Zeit und Material auf scheinbar nutzlose Experimente verwendeten, getrieben von Neugier und dem Wunsch, neue Wege zu entdecken, ohne sofortige Ergebnisse liefern zu müssen. Diese Freiheit, Ressourcen zu riskieren, führte unerwartet oft zu Durchbrüchen, die viele Jahre in der Zukunft liegen konnten. Der Fokus lag nicht auf dauerhafter Produktivität im klassischen Sinne, sondern auf einer nachhaltigen Innovationskraft durch langfristige Perspektiven. Im heutigen Klima der Forschungsfinanzierung und Unternehmensstrukturen scheint das Modell von Bell Labs schwer realisierbar. Wissenschaftler verbringen inzwischen einen großen Teil ihrer Zeit mit Antragstellung, Verwaltung und Nachweisen statt mit tatsächlicher Forschung.

Ein Zitat von Peter Higgs, Nobelpreisträger für das Higgs-Boson, fasst das Dilemma gut zusammen: In der heutigen Wettbewerbs- und Leistungskultur wäre es für viele brillante Forscher schwierig, überhaupt eine Stelle zu bekommen. Diese Entwicklung hindert kreative und experimentelle Forschung oft daran, ihr volles Potenzial zu entfalten. Zudem sind moderne Unternehmen und Universitäten oft getrieben von kurzfristigen Ergebnissen und messbaren Erfolgen, was der Geduld und Langzeitwirkung der Forschungen bei Bell Labs entgegensteht. Die „MBA-Kultur“ und ein Fokus auf Kennzahlen bekämpfen oftmals genau die Freiräume, die für bahnbrechende Innovationen notwendig sind. Bell Labs zeigt, dass ein sinnvolles Gleichgewicht zwischen Freiheit, Vertrauen und Verantwortlichkeit entscheidend ist – ein Zustand, der heute selten erreicht wird.

Die Rolle von guten Führungspersönlichkeiten darf bei Bell Labs nicht unterschätzt werden. Mervin Kelly war kein gewöhnlicher Manager. Er sah sich eher als Patron denn als Chef, der Raum schafft und Probleme gibt, aber nicht permanent kontrolliert. Dieses hohe Maß an Vertrauen und der Glaube an die intrinsische Motivation und den Ehrgeiz seiner Mitarbeiter war zentral. Menschen, die wahre Leidenschaft für ihr Fach hatten, wurden durch diese Freiheit zusätzlich beflügelt.

Auch die Auswahl richtiger Menschen war essenziell. Bell Labs suchte nicht nur nach technischem Wissen, sondern vor allem nach Ehrgeiz, Neugierde und einer gewissen inneren Unruhe, die Forscher antreibt, ihre Grenzen zu überwinden. Die Mischung aus Intelligenz, Engagement und der Fähigkeit, mit Misserfolgen umzugehen, prägte die Community von Bell Labs und ermutigte gleichzeitig zur gegenseitigen Inspiration. Heute versuchen einige Organisationen, das Bell Labs-Modell in neuer Form nachzuahmen. Dabei geht es vor allem darum, Forscher, Entwickler und Unternehmer in Communities zu bringen, in denen sie Freiheit genießen, experimentieren können und Zeit zur Verfügung haben, ohne permanent Ergebnisdruck zu spüren.