Die moderne Medizin steht vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, seltene oder ungewöhnliche Infektionen zuverlässig zu diagnostizieren. Ein bahnbrechender Fall aus Großbritannien zeigt eindrucksvoll, wie innovative Technologien Leben verändern können. Die junge Ärztin Ellie Irwin aus Bristol litt jahrelang an einer hartnäckigen Entzündung im rechten Auge, die trotz zahlreicher Behandlungen keine Verbesserung zeigte. Ihre Sehkraft verschlechterte sich zunehmend, und die Aussicht, das Auge möglicherweise verlieren zu müssen, war real und erschreckend. Erst durch einen außergewöhnlichen medizinischen Analyseansatz, den sogenannten metagenomischen Test, konnte die wahre Ursache erkannt und gezielt behandelt werden.

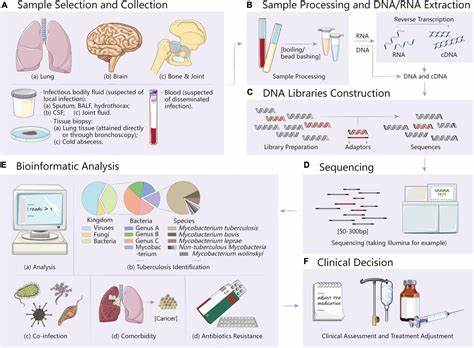

Diese Technologie ermöglicht es, sämtliche Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten in einer Probe zu identifizieren, ohne dass ein Verdacht auf einen bestimmten Erreger vorausgesetzt werden muss. Dabei wird die genetische Information der Pathogene sequenziert und mit umfangreichen Datenbanken abgeglichen. Die klassische Diagnostik, etwa durch Kultivierung im Labor oder PCR-Tests, stößt oft an ihre Grenzen, insbesondere bei seltenen oder unerwarteten Erregern. In Ellies Fall vermuteten die Ärzte zunächst eine Autoimmunerkrankung, da die üblichen Tests auf Infektionen negativ verliefen. Ihre Behandlung bestand aus steroidalen Augentropfen und Immunsuppressiva, die zwar das Immunsystem unterdrückten, das zugrundeliegende Problem jedoch nicht beseitigten.

Die Entzündung führte schließlich zu einem Katarakt, der operativ entfernt werden musste. Trotz aller Maßnahmen verschlechterte sich Ellies Zustand bis zum psychischen und körperlichen Wendepunkt. Es war eine ihrer behandelnden Ärztinnen am Southmead Hospital in Bristol, die den Vorschlag machte, eine metagenomische Analyse durchzuführen. Diese wird in Deutschland und vielen anderen Ländern erst selten eingesetzt und gilt als letzte Möglichkeit, wenn alle bisherigen Tests versagen. Das Verfahren wurde an eine Speziallabor in Großbritannien, das Great Ormond Street Hospital (GOSH), geschickt – eine der wenigen Einrichtungen weltweit, die diese Methode routinemäßig anbietet.

Dort konnte mittels hochmoderner Sequenzierungstechnologie die seltene Bakterienart Leptospira identifiziert werden, ein Pathogen, das typischerweise in tropischen Regionen vorkommt und oft durch Kontakt mit kontaminiertem Wasser übertragen wird. Es wird angenommen, dass Ellis Infektion während einer Reise nach Südamerika, genauer gesagt beim Schwimmen im Amazonas, verursacht wurde. Die Diagnose löste bei Ellie eine große emotionale Reaktion aus. Endlich wusste sie, woher ihre Beschwerden stammten, und vor allem, dass die Ursache behandelbar war. Eine dreiwöchige Antibiotikatherapie führte rasch zu einer deutlichen Verbesserung.

Die Entzündung ging zurück und das Sehvermögen stabilisierte sich, sodass Ellie ihren Alltag als Ärztin wieder unbeschwert und mit neuer Energie fortsetzen konnte. Ihre Geschichte verdeutlicht eindrucksvoll, wie Metagenomik in der klinischen Praxis eingesetzt werden kann, um sonst unerklärliche langwierige Infektionen aufzudecken. Während konventionelle Methoden oft nur einen Bruchteil möglicher Erreger nachweisen, ermöglicht der umfassende metagenomische Ansatz eine lückenlose Detektion aller Mikroorganismen, die in einer biologischen Probe vorhanden sind. Dadurch werden auch seltene, ungewöhnliche oder neuartige Pathogene identifiziert, was eine gezielte und effektive Behandlung erlaubt. Derzeit sind Tests dieser Art noch mit hohen Kosten verbunden, die etwa 1300 Pfund pro Analyse betragen.

Mit der Weiterentwicklung der Technologien und größerer Verbreitung dürften die Preise jedoch sinken und die Zugänglichkeit steigen. Experten gehen davon aus, dass Metagenomik zukünftig als Standarddiagnostik in kritischen Fällen etabliert werden kann – schnell, präzise und breit einsetzbar. Entwicklungen an Instituten wie GOSH und University College London verbinden neben der Diagnostik auch die Identifikation von Resistenzgenen, wodurch personalisierte Therapien möglich werden. Die Anwendung ist dabei nicht auf Augeninfektionen beschränkt, sondern auch bei Infektionen in sonst keimfreien Körperregionen wie dem Gehirn oder der Leber von großer Bedeutung. Ihr Potenzial zeigt sich besonders bei chronischen oder unklaren Entzündungen, bei denen konventionelle Laborverfahren oft keine eindeutigen Ergebnisse liefern.

Für Patienten bedeutet dies eine verbesserte Diagnosequalität und die Chance auf adäquate Behandlung, selbst wenn die Infektion ungewöhnlich oder versteckt ist. Ellies Fall zeigt zudem, wie wichtig es ist, innovative Diagnosetechniken zu nutzen, um humane und persönliche Tragödien zu vermeiden. Die Rettung ihres Augenlichts ermöglichte ihr nicht nur die Fortsetzung ihrer ärztlichen Laufbahn, sondern auch persönliche Lebensfreude, wie die Feier ihrer Hochzeit im März 2025 demonstriert. Metagenomische Diagnostik könnte in Zukunft dazu beitragen, dass ähnliche Fälle schneller erkannt und therapiert werden. Damit wird sie zu einem Schlüsselelement moderner Infektionsmedizin und eröffnet neue Perspektiven bei der Behandlung komplexer und bisher schwer diagnostizierbarer Erkrankungen.

Die Geschichte von Ellie Irwin unterstreicht die Bedeutung von Forschung, Innovation und interdisziplinärer Zusammenarbeit in der Medizin. Nur durch solche Fortschritte kann es gelingen, die Lebensqualität von Patienten nachhaltig zu verbessern und medizinische Herausforderungen zu meistern, die bisher oft eine Odysee an Arztbesuchen und Therapien bedeuten. Metagenomik steht damit beispielhaft für die Zukunft in der Diagnostik und Behandlung von Infektionskrankheiten – präziser, schneller und umfassender als jemals zuvor.