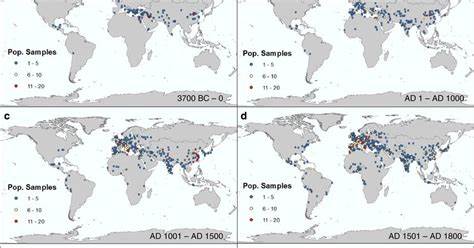

Städte sind das Herzstück der menschlichen Zivilisation. Sie spiegeln gesellschaftlichen Wandel, technologische Fortschritte und wirtschaftliche Entwicklungen wider. Doch wie sah globale Urbanisierung über einen Zeitrahmen von 6000 Jahren aus? Wo befanden sich diese frühen Siedlungen und wie veränderten sich ihre Größen und Verteilungen im Laufe der Zeit? Die Erforschung solcher Fragen eröffnet ein tieferes Verständnis der menschlichen Geschichte und gibt Ausblicke auf zukünftige Urbanisierungstrends. Die erste umfassende räumliche Darstellung globaler urbaner Zentren von 3700 v. Chr.

bis 2000 n. Chr. basiert auf historischen, archäologischen und bevölkerungsstatistischen Daten, die in bislang gedruckten Quellen wie den Werken von Tertius Chandler und George Modelski enthalten sind. Diese waren lange Zeit nur in tabellarischer Form und ohne geographische Verortung verfügbar. Durch die Digitalisierung, Transkription und Geokodierung dieser Daten wurde eine bahnbrechende Datenbank geschaffen, die es ermöglicht, Städte weltweit über sechs Jahrtausende hinweg auf Karten darzustellen und deren Bevölkerungsschätzungen zu analysieren.

Die historische Verteilung der Städte beginnt im Fruchtbaren Halbmond, genauer gesagt in der Region Mesopotamiens – etwa dem heutigen Irak und Kuwait. Hier entstanden die ersten bekannten Großsiedlungen. Diese frühen Städte zeichneten sich durch ihre Nähe zu fruchtbaren landwirtschaftlichen Flächen aus, was die Hypothese stützt, dass landwirtschaftliche Produktivität entscheidend für die Stadtentwicklung war. Trotzdem wurde diese Annahme bislang nie systematisch auf einer globalen Skala untersucht. Die neuen räumlich expliziten Daten erlauben nun einerseits eine Überprüfung dieses Gedankens und andererseits die Erkennung von Mustern urbanen Wachstums in unterschiedlichen geographischen Kontexten.

Die Datengrundlage verbindet zwei bedeutende Werke: Chandlers „Four Thousand Years of Urban Growth“ sowie Modelskis „World Cities: -3000 to 2000“. Während Chandler vor allem Daten zu den größten Städten von 2250 v. Chr. bis 1975 n. Chr.

zusammentrug, erweiterte Modelski das Zeitfenster insbesondere rückwärts bis 3700 v. Chr. und ergänzte mit archäologischen Befunden und Einblicken zur Antike. Dabei ist zu erwähnen, dass die Definitionen dessen, was eine „Stadt“ ausmacht, zwischen den Autoren leicht variieren, was sich in unterschiedlichen Einwohnergrenzen für die Klassifizierung bemerkbar macht. Der digitale Datenbestand gibt nicht nur Punkte auf Karten, sondern enthält auch Bevölkerungsgrößen und eine Zuverlässigkeitsbewertung für jeden geokodierten Ort.

Diese Bewertung ermöglicht Forschern eine Filterung entsprechend ihrer Qualitätsanforderungen. Einzelne Städte werden so mit einer Genauigkeit versehen, die auf der Übereinstimmung verschiedener Geokodierungsquellen beruht. Rund 75 Prozent der Einträge verfügen über die höchste Zuverlässigkeitsstufe. Die Komplexität der Erhebung zeigt sich nicht nur in der unterschiedlichen Datenlage, sondern auch an den Herausforderungen bei der Geokodierung. Jahrtausendealte Städte unterlagen vielfachen Namensänderungen, dennoch wurden manuelle Korrekturen und Vergleiche mit modernen Kartenangeboten durchgeführt, um die beste Genauigkeit zu gewährleisten.

Trotz dieser sorgfältigen Arbeit bleibt das Dataset temporär und räumlich lückenhaft – gerade Regionen wie Afrika, Südamerika, Nordamerika und Südostasien sind historisch schlechter dokumentiert. Die langjährige Arbeit Chandlers basierte auf vielfältigen Quellen, von Steuer- und Militärregistern über Reiseberichte bis hin zu archäologischen Schätzungen von dicht besiedelten Flächen. Sein Fokus lag auf den urbanen Zentren mit jeweils bedeutender Einwohnerzahl. Dabei schätzte er auch unterschiedliche Bevölkerungsdichten, besonders bei Stadtmauern, deren Erweiterungen als Indikator für Bevölkerungswachstum gewertet wurden. Trotz seines gewissenhaften Vorgehens kam es jedoch zu methodischen Kritikpunkten, da die Genauigkeit der multiplikativen Schätzungen nicht einheitlich validiert werden konnte.

Seitens der Forschung hat das kombinierte Dataset großes Potenzial. Es ermöglicht erstmals, über mehrere tausend Jahre hinweg globale Urbanisierungsmuster visuell und quantitativ zu erfassen. Historiker, Geographen, Demographen sowie Stadtforscher können beispielsweise globales Wachstum und Schrumpfen von Städten aufgrund klimatischer, politischer oder ökonomischer Faktoren beobachten. Mithilfe global gewichteter Mittelwerte der Bevölkerungsschwerpunkte, sogenannten globalen Mittelpunkten, lässt sich die Wanderung der Zivilisationen nachvollziehen – von den frühen mesopotamischen Regionen nach Westen und später zurück nach Osten. Zugleich stellt die Datenlage für jüngere historische Perioden ab 1950 eine Schnittstelle zur modernen Datenerfassung der Vereinten Nationen dar.

Die heutigen Datensätze erfassen vor allem Großstädte mit mehr als 300.000 Einwohnern, sind aber nicht kompatibel im Sinne einer Langzeitreihe mit den historischen Daten, da Konzepte von Stadtdefinition und städtischer Ausdehnung unterschiedlich sind und sich ändern. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Nachhaltigkeit urbaner Entwicklungen. Historische Urbanisierung verlief nicht linear, sondern wurde stark von Naturkatastrophen, Kriegen, Seuchen und ökonomischen Krisen beeinflusst. Städte erlebten Wiederaufbau und Verfall – Muster, die sich in der heutigen Zeit vielfach wiederholen, allerdings auf einer zunehmend globalisierten Bühne.

Die Erforschung alter Urbanisierungen kann daher Hinweise darauf geben, welche Faktoren für nachhaltige Stadtentwicklung ausschlaggebend sind. Trotz einiger Defizite wie räumlicher Ungleichverteilung der Daten oder methodischer Unterschiede in der Bevölkerungsabschätzung stellt das Dataset die bisher umfangreichste und benutzerfreundlichste Grundlage dar, um die Geschichte der menschlichen Siedlungen an einem globalen Maßstab zu untersuchen. Zum ersten Mal können Wissenschaftler verschiedenste urban-historische Entwicklungen räumlich vergleichen und dabei beispielsweise auch regional spezifische Wachstumstrends herausarbeiten. Die Kombination aus archäologischer Forschung, Geschichtsschreibung und moderner Geoinformationswissenschaft eröffnet so ein neues Forschungsfeld, die „Wissenschaft menschlicher Siedlungen“. Dieses bietet das Potenzial, nicht nur die Vergangenheit besser zu verstehen, sondern auch urbane Zukunftsszenarien zu modellieren.

Zusammenfassend zeigt die räumliche Darstellung globaler Stadtgrößen über 6000 Jahre eindrucksvoll die Veränderlichkeit menschlicher Lebensräume. Städte entwickeln sich im Spannungsfeld von Geographie, Ressourcenverfügbarkeit, Technologie, Kultur und Machtstrukturen. Ihre Verteilung bildet das Gerüst menschlicher Zivilisation – von den ersten metropolenähnlichen Siedlungen über mittelalterliche Handelsstädte bis hin zu den Megastädten der Moderne. Die bereitgestellten digitalen Daten bilden eine Schlüsselressource für alle, die sich mit diesen Entwicklungen befassen möchten – sei es in der akademischen Forschung, Stadtplanung oder Umweltwissenschaft. Neue Technologien und weitere Datenquellen könnten das Dataset zukünftig ergänzen und verfeinern.

![AI agents working with zero Human intervention to set up an ELK stack [video]](/images/19A7A997-4136-4246-8ADC-9BFE45354E32)