Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz hat zu einer neuen Generation von Programmierhilfen geführt: den sogenannten Coding Agents. Diese intelligenten Agenten sind in der Lage, Programmieraufgaben zu übernehmen, Code zu analysieren und sogar eigenständig Lösungen zu entwickeln. Doch um das volle Potenzial dieser Tools auszuschöpfen, müssen Entwickler einige grundlegende Prinzipien beachten und ihre Entwicklungsumgebungen entsprechend anpassen. Ohne die richtige Vorbereitung stoßen Coding Agents schnell auf Grenzen und können ihre Fähigkeiten nicht effektiv einbringen. Ein zentraler Schritt für den produktiven Einsatz von Coding Agents ist es, ihnen die spezifischen Eigenheiten und Anforderungen des eigenen Projekts beizubringen.

Ein Agent, der keinen Kontext über die Codebasis besitzt, läuft Gefahr, ineffiziente oder sogar fehlerhafte Vorschläge zu machen. Es ist daher entscheidend, dass Entwickler Zeit investieren, um dem Agenten eine umfassende Einführung in das Projekt zu geben. Das bedeutet, nicht nur den Quellcode selbst, sondern auch begleitende Dokumentationen, Entwicklungsrichtlinien und Teststrategien bereitzustellen. Erst diese kontextualisierten Informationen ermöglichen es dem Agenten, produktiv mit dem Code zu arbeiten und gezielt Verbesserungen vorzunehmen. Ohne eine geeignete Sandbox-Umgebung kann der Einsatz von Coding Agents riskant sein.

Die Sorge, dass der Agent versehentlich kritische Daten löscht oder ungewollte Änderungen im Produktivsystem vornimmt, ist berechtigt. Deshalb empfehlen sich isolierte Entwicklungscontainer, sogenannte Devcontainers, die auf Basis von Docker laufen. Diese Container bieten eine geschützte Umgebung, in der der Agent sicher arbeiten kann, ohne Gefahr für das lokale System oder die Produktionsdaten. Gleichzeitig erlaubt die Integration in gängige Entwicklungsumgebungen eine komfortable und nahtlose Nutzung, wodurch der Entwicklungsprozess nicht gestört wird. Auf diese Weise können Coding Agents so lange und so intensiv arbeiten, wie es nötig ist, ohne dass Eingriffe durch einen Entwickler bei jeder einzelnen Aktion erforderlich sind.

Ein weiteres häufiges Problem ist, dass Agents in neuen Sessions oft kein Gedächtnis ihres bisherigen Wissens oder der Projektdetails besitzen. Diese fehlende Kontinuität erschwert die Zusammenarbeit erheblich. Deshalb ist es wichtig, eine Methode zu etablieren, über die der Agent zu Beginn jeder Sitzung alle relevanten Informationen über das Projekt erhält. Das kann durch das automatische Einlesen von Dokumentationen geschehen, die idealerweise in strukturierter Form wie bei Sphinx-Projekten vorliegen und zentrale Aspekte der Codebasis und der Entwicklungsprozesse beschreiben. Damit erhält der Coding Agent eine Art „langfristiges Gedächtnis“, das ihm hilft, auch bei einem Wechsel zwischen Sessions effizienter zu agieren.

Gleichzeitig können Agenten selbst genutzt werden, um diese Dokumentationen aktuell zu halten – am Ende jeder Sitzung sollten Änderungen und Erkenntnisse in die Projektdokumentation eingepflegt werden, sodass sie für nachfolgende Sessions zur Verfügung stehen. Die Qualität der Arbeit eines Coding Agents hängt maßgeblich davon ab, wie klar und strukturiert Vorgaben zum Prüfen und Verifizieren seiner Änderungen sind. Ein Entwickler muss sicherstellen, dass alle Codeänderungen vom Agenten unmittelbar mit automatisierten Tests, Linting-Tools und Kompilierprüfungen gegen die definierten Standards validiert werden. Kurzfristiges Feedback verringert die Gefahr, dass der Agent falsche oder fehlerhafte Änderungen weiterverfolgt und so unnötigen Mehraufwand verursacht. Hierfür macht es Sinn, die Abläufe und erwarteten Tests klar zu definieren und dem Agenten in Form von Regeln oder Anweisungsskripten zur Verfügung zu stellen.

Bewährt hat sich zum Beispiel die Verwendung einer zentralen Makefile, die alle relevanten Prüf- und Build-Schritte beinhaltet. Ein Agent, der dieses Makefile auswerten kann, gewinnt sofort einen vollständigen Überblick über erlaubte und empfohlene Aktionen. Die Planung und Strukturierung der Arbeit ist für Coding Agents genauso wichtig wie für menschliche Entwickler. Erfolgreiche Agenten folgen einem klaren Plan und arbeiten Schritt für Schritt ein definiertes Vorgehen ab. Um dies zu unterstützen, sollten für jeden Agenten ein Satz von bewährten Prompt-Vorlagen definiert werden, die sowohl die Planung als auch die konkrete Ausführung und abschließende Dokumentation abdecken.

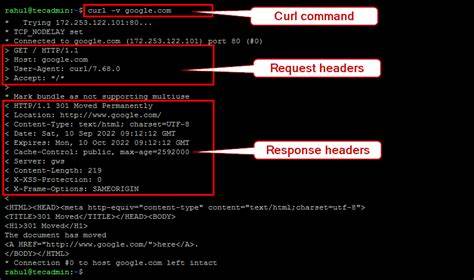

Solche Prompts fordern die Agenten auf, eine detaillierte Aufgabenplanung zu entwickeln, unbekannte Aspekte zu benennen sowie Sicherheits- und Performanceaspekte zu berücksichtigen. Anschließend erfolgt mithilfe entsprechender Prompts die Umsetzung des nächsten Schrittes, wobei stets darauf geachtet wird, dass neue Funktionalitäten mit Tests versehen werden. Abschließend wird die Projektdokumentation aktualisiert und die Änderungen sauber versioniert und mit aussagekräftigen Commit-Nachrichten festgehalten. Dieses strukturierte Vorgehen sorgt für transparente und nachvollziehbare Entwicklungsprozesse mit Coding Agents. Coding Agents verfügen neben ihrer Kernfähigkeit, Code zu lesen und zu schreiben, oft über erweiterte Möglichkeiten, etwa das Ausführen von Shell-Kommandos oder das Abrufen von Web-Inhalten.

Besonders innovative Plattformen wie MCP (Multi Capability Plugins) erweitern das Potenzial noch einmal enorm. So können Agents mit MCPs zum Beispiel Weboberflächen „bedienen“ und durch automatische Klicks und Screenshots Feedback zum Erscheinungsbild und zur Funktionalität der entwickelten UI-Komponenten geben. Ebenfalls äußerst praktisch ist die Möglichkeit, immer aktuelle Dokumentationen zu Abhängigkeiten einzulesen, um Wissenslücken durch outdated Trainingsdaten oder Cutoffs auszugleichen. Solche Plugins erhöht die Genauigkeit und Aktualität der Agenten immens und ermöglichen eine deutlich bessere Integration in reale Entwicklungsumgebungen. Die fundamentale Veränderung, die Coding Agents für die Programmierung bedeuten, ist nicht zu unterschätzen.