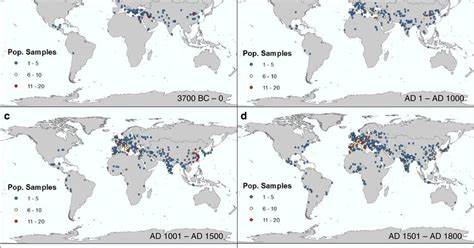

Die Entwicklung und Ausbreitung menschlicher Siedlungen zu Städten ist einer der wichtigsten Prozesse, die die Geschichte der Menschheit geprägt haben. Die Urbanisierung hat nicht nur die Art und Weise verändert, wie Menschen leben und wirtschaften, sondern auch maßgebliche Auswirkungen auf Umwelt, Kultur und Gesellschaft ausgeübt. Um die Dynamik und die langfristigen Trends der globalen Urbanisierung zu verstehen, wurden Daten über Städte und ihr Bevölkerungswachstum über einen Zeitraum von 6000 Jahren, von 3700 v. Chr. bis zum Jahr 2000 n.

Chr., zusammengetragen und räumlich erfasst. Diese umfassende Datensammlung erlaubt eine einzigartige Perspektive auf die Evolution urbaner Zentren von den ersten großen Siedlungen bis hin zu den modernen Megastädten. Die Herausforderung bei der Rekonstruktion historischer Urbanisierungsprozesse liegt vor allem in der spärlichen und fragmentarischen Datenlage. Frühere Studien konzentrierten sich meist auf einzelne Regionen oder Zeitabschnitte, was ein ganzheitliches Bild der weltweiten Stadtentwicklung erschwerte.

Die Nutzung und Kombination der Arbeiten von Historikern und Politikwissenschaftlern, wie Tertius Chandler und George Modelski, erlaubte jedoch die Erstellung eines ersten globalen, räumlich expliziten Datensatzes. Ihre Forschung umfasst Stadtpopulationen verschiedener Epochen, die mithilfe von historischen Dokumenten, archäologischen Befunden und später auch Volkszählungsdaten geschätzt wurden. Dabei wurden unterschiedliche Definitionen dessen, was eine Stadt ausmacht, berücksichtigt, um die zahlreichen Herausforderungen bei der Datenerhebung anzugehen. Im Zentrum dieses Projekts steht die Frage, wie Städte über Jahrtausende verteilt waren, wie ihre Bevölkerungszahlen sich entwickelten und welchen Einfluss sie auf ihre Umwelt nahmen. Die Daten zeigen, dass die frühesten großen Städte in fruchtbaren Flussregionen wie Mesopotamien entstanden, was den engen Zusammenhang von Urbanisierung und Landwirtschaft verdeutlicht.

Die Hypothese, dass Städte bevorzugt in Regionen mit günstigen agrarwirtschaftlichen Bedingungen wachsen, erhielt so eine erste empirische Grundlage. Die Orte der urbanen Verdichtung verschoben sich dabei im Lauf der Zeit, mit bemerkenswerten Verschiebungen von den Anfängen in der Alten Welt hin zu den neuen Zentren in Europa, Asien und später in Amerika. Der räumliche und zeitliche Verlauf der Stadtentwicklung offenbart, dass Urbanisierung kein linearer Prozess war. Es gab Phasen schnellen Wachstums, aber auch Zeiten des Niedergangs und der Verkleinerung. Kriege, Naturkatastrophen, politische Umbrüche und ökonomische Veränderungen hinterließen deutliche Spuren in den demografischen Daten.

So können anhand der Datensätze zum Beispiel die Auswirkungen der mongolischen Invasionen, der industriellen Revolution oder der Kolonialisierung auf Stadtgrößen und Siedlungsmuster nachvollzogen werden. Methodisch umfasst die Erfassung der Daten sowohl manuelle als auch digitale Verfahren. Eine große Herausforderung stellte die genaue Verortung der Städte über die Jahrtausende dar, da sich Namen, Grenzen und sogar geografische Merkmale änderten. Geokodierungsmethoden wurden eingesetzt, um Städte mit ihren zeitgenössischen Koordinaten zu verknüpfen, wobei eine zusätzliche Zuverlässigkeitsbewertung entwickelt wurde, um die Genauigkeit der Ortsangaben einzuschätzen. Trotz intensiver Bemühungen verblieben jedoch Unsicherheiten und Lücken, vor allem bei weniger bekannten oder archäologisch schlecht erforschten Städten.

Diese räumlich explizite Datenbank stellt für Forscher aus verschiedenen Disziplinen einen wertvollen Ausgangspunkt dar. Geographen können Veränderungen in der Verteilung urbaner Zentren analysieren, Historiker erhalten Einblicke in demografische Verschiebungen, Archäologen können Fundorte besser kontextualisieren, und Umweltforscher untersuchen Wechselwirkungen zwischen Städten und Ökosystemen. Die Verfügbarkeit digitaler, normalisierter Daten erleichtert zudem vergleichende Langzeitstudien und Modellierungen, die zukünftige Urbanisierungstrends vorhersagen können. Es wird deutlich, dass Städte seit ihren Anfängen wichtige soziale, wirtschaftliche und politische Funktionen erfüllten. Bereits in der Antike waren sie Zentren von Handel, Kultur und Innovation, deren Wachstum eng mit regionalen Ressourcen und Infrastruktur verbunden war.

Über die Jahrhunderte hinweg erweiterten sich einige Städte zu Megametropolen, die heute Millionen Einwohner zählen. Diese Urbanisierung stellt neue Herausforderungen an Ressourcenmanagement, Umweltverträglichkeit und soziale Gerechtigkeit, weshalb das Nachvollziehen historischer Urbanisierungsmuster eine bedeutende Rolle für nachhaltige Stadtplanung und -entwicklung spielt. Trotz der wertvollen Einblicke weist der Datensatz auch Beschränkungen auf. Die räumliche und zeitliche Abdeckung ist unterschiedlich stark ausgeprägt, besonders Daten für Afrika, Amerika und Südostasien sind seltener als für Europa oder den Nahen Osten. Zudem sind die zugrundeliegenden Bevölkerungszahlen Schätzungen, die auf verschiedenartigen Quellen und oft indirekten Indikatoren beruhen, was eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt.

Ergänzende Forschungen und neue archäologische Erkenntnisse können daher helfen, den Datensatz laufend zu verbessern und zu erweitern. Die langanhaltende Existenz und Entwicklung von Städten reflektiert nicht nur demografische Verschiebungen, sondern auch die fortwährende Transformation menschlicher Gesellschaften. Von der Entstehung der ersten städtischen Siedlungen bis zur heutigen hochgradig vernetzten Weltbevölkerung zeigen die Daten den Wandel krisenanfälliger, lokaler Räume hin zu komplexen globalen Systemen. Die Verknüpfung historischer Stadtentwicklung mit Umwelt- und Sozialwissenschaften fördert ein tieferes Verständnis urbaner Dynamiken und legt eine Grundlage für Forschungen zur urbanen Resilienz und Nachhaltigkeit. Berücksichtigt man die zunehmende Urbanisierung in der Gegenwart, ist die Analyse langfristiger Urbanisierungstrends essentiell, um zukünftige Entwicklungen besser voraussehen zu können.

Städte sind mittlerweile Hauptakteure des globalen Wandels, und die langfristige Perspektive ermöglicht es, heutige Muster in einen historischen Kontext zu stellen, Probleme nachhaltiger Stadtentwicklung zu erkennen und Lösungsansätze zu entwickeln. Zusammenfassend stellt die räumliche Erfassung von 6000 Jahren globaler Urbanisierung einen bedeutenden Fortschritt in der Erforschung menschlicher Siedlungsgeschichte dar. Die Kombination unterschiedlicher Quellen, der zweitweisen ungelösten Herausforderungen bei der Datenharmonisierung und der detaillierten Geokodierung schafft eine Datenbasis, die vielseitige wissenschaftliche Fragestellungen ermöglicht. Diese umfangreiche Sicht auf Städte und ihre Bevölkerung durch die Jahrtausende stärkt nicht nur das Verständnis der Vergangenheit, sondern bietet wertvolle Erkenntnisse für die Gestaltung urbaner Räume der Zukunft.