Die Bedeutung von Halbleitern als Grundbaustein moderner Technologien lässt sich kaum überschätzen. Ob in Autos, Medizintechnik, Robotik oder der aufstrebenden Künstlichen Intelligenz – Chips sind die Voraussetzung für Innovation und Fortschritt. Dennoch ist Europa auf diesem Sektor hinsichtlich Produktion, Forschung und Entwicklung immer noch stark von externen Märkten abhängig. Diese Abhängigkeit wird zunehmend als wirtschaftliches und strategisches Risiko wahrgenommen. Aus diesem Grund fordert die Branchenorganisation SEMI, eine der weltweit führenden Industrieverbände für die Halbleiterbranche, eine Vervierfachung der EU-Investitionen in den Halbleitersektor.

Diese Forderung spiegelt das dringende Bedürfnis wider, Europas Stellung im globalen Wettbewerb zu stärken und eine robuste, nachhaltige Industrie aufzubauen. Die Europäische Union hat sich mit der Einführung des sogenannten „Chips Act“ ambitionierte Ziele gesetzt. Das ursprüngliche Ziel, bis 2030 rund 20 Prozent des weltweiten Halbleitermarktes abzudecken, erscheint jedoch bereits heute unter den aktuellen Investitionsbedingungen unrealistisch. Die letzte Bewertung des Europäischen Rechnungshofs zeigt, dass Europa voraussichtlich nur knapp über 11 Prozent Marktanteil erreichen wird. Dies verdeutlicht die Lücke zwischen Zielsetzung und Realität und macht deutlich, dass mehr finanzielle Mittel unentbehrlich sind, um den Rückstand aufzuholen.

Die Investitionen, die derzeit von der EU aufgebracht werden, sind mit 4,5 Milliarden Euro im Rahmen des 43 Milliarden Euro schweren European Chips Act im Vergleich zu den Beiträgen der Mitgliedstaaten relativ gering. Tatsächlich kommen etwa 80 Prozent der öffentlichen Mittel von den einzelnen Mitgliedsländern. Diese fragmentierte Förderlandschaft führt zu einem Flickenteppich unterschiedlicher Unterstützungsmaßnahmen, bei denen oft nationale Interessen den Vorrang erhalten. Eine zentrale Budgetierung der Investitionen eignet sich besser, um EU-weit gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. SEMI schlägt deshalb vor, eine klar getrennte und erhöhte EU-weite Finanzierung des Halbleitersektors vorzusehen, die die nationale Förderung sinnvoll ergänzt und verstärkt.

Neben der reinen Produktionskapazität ist die Förderung von Spitzentechnologien ein Schlüsselthema. Europa hinkt vor allem bei der Fertigung moderner High-End- und KI-Chips sowie bei der Entwicklung quantenbasierter Technologien hinterher. Dabei sind gerade diese Bereiche entscheidend für die technologische Souveränität und die Zukunftsfähigkeit der europäischen Industrie. Ohne angemessene Investitionen droht Europa, in Zukunft von wichtigen Trends und Innovationen abgekoppelt zu werden. Die Erhöhung der Investitionen könnte hier als Katalysator für Forschung und Entwicklung dienen und einen Stabilitätsanker für strategisch bedeutsame technologische Fortschritte bilden.

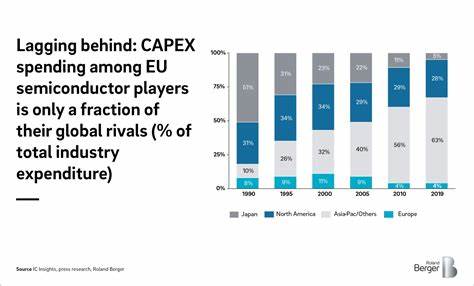

Die globale Halbleiterlandschaft ist derzeit stark umkämpft. Die USA setzen auf massive Förderprogramme, um ihre Stellung als Technologieführer zu sichern, während China mit eigenen Investitionen seine Unabhängigkeit vorantreibt. In diesem internationalen Kontext steht Europa vor der Herausforderung, wettbewerbsfähig zu bleiben und zugleich seine Werte und wirtschaftlichen Interessen zu wahren. Eine verstärkte finanzielle Unterstützung erscheint daher nicht nur als wirtschaftliche Notwendigkeit, sondern auch als strategisches Gebot. Zusätzlich zu den finanziellen Mitteln spielen jedoch auch weitere Faktoren eine wichtige Rolle.

Der Aufbau einer resilienten Wertschöpfungskette in Europa erfordert koordinierte Anstrengungen auf mehreren Ebenen. Von der Förderung spezialisierter Forschungseinrichtungen über attraktive Rahmenbedingungen für Start-ups und etablierte Unternehmen bis hin zur Entwicklung eines qualifizierten Fachkräftepools. Nur wenn diese Elemente zusammenwirken, kann die Investition ihr volles Potenzial entfalten und Europa in der globalen Halbleiterbranche konkurrenzfähig bleiben. Ein weiterer Aspekt betrifft die Lieferketten, die während der Covid-19-Pandemie ihre Fragilität offenbarten. Die starke Abhängigkeit von wenigen Produzenten außerhalb Europas führte zu erheblichen Engpässen.

Die Diversifizierung und Regionalisierung von Lieferketten ist daher ein weiterer Treiber der Diskussion um erhöhte Investitionen. Der Auf- und Ausbau eigener Produktionen soll das Risiko reduzieren und eine größere Versorgungssicherheit gewährleisten. Zudem wird die Nutzung von Halbleitern durch die zunehmende Digitalisierung in verschiedensten Sektoren weiter wachsen. Vom autonomen Fahren über intelligente Fabriken bis hin zu vernetzten Gesundheitssystemen – die Nachfrage nach leistungsstarken Chips wird exponentiell steigen. Europa muss daher nicht nur bestehende Defizite ausgleichen, sondern auch eine solide Grundlage für künftige Expansionen legen.

Investitionen in neue Fertigungstechnologien und Materialforschung sind ebenso essenziell wie das Ankurbeln eines innovationsfreundlichen Ökosystems. Die Auswirkungen einer europäischen Halbleiterstrategien, die finanziell stärker unterstützt wird, reichen weit über die reine Industriepolitik hinaus. Es geht um Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung, die Stärkung der technologischen Souveränität und nicht zuletzt um die geopolitische Stellung Europas im 21. Jahrhundert. Angesichts der engen Verzahnung von Technologie, Wirtschaft und Sicherheit ist die Forderung nach einer Verdreifachung oder Vervierfachung der Ausgaben kein reines Wunschdenken, sondern ein notwendiger Schritt.

Die kommenden Jahre bieten der EU eine einmalige Gelegenheit, den Halbleitermarkt entscheidend zu prägen. Wird das Investitionsvolumen erhöht, kann dies die Innovationskraft stärken und zu einem europaweit koordinierten Technologie-Schub führen. Sollte die EU diese Herausforderung nicht annehmen, droht sie hinter globalen Mitbewerbern zurückzufallen, was langfristig massive wirtschaftliche und strategische Nachteile mit sich bringen würde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine erhöhte und zentral koordinierte Investition in die europäische Halbleiterindustrie unverzichtbar ist, um den Anforderungen des digitalen Zeitalters gerecht zu werden. Die EU hat das Potenzial, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, erfordert dafür jedoch einen starken politischen Willen und substanzielle finanzielle Unterstützung.

Nur so kann Europa den Anschluss an den globalen Wettlauf zurückgewinnen und eine technologische Führungsrolle übernehmen.