Die Suche nach der Natur der Dunklen Materie ist eine der größten Herausforderungen der modernen Astrophysik. Obwohl diese mysteriöse Form von Materie etwa 85 Prozent der Gesamtmaterie im Universum ausmacht, entzieht sie sich jeglicher direkter Beobachtung. Ihr Einfluss wird ausschließlich durch gravitative Effekte auf die Bewegung von Sternen, Galaxien und großen kosmischen Strukturen sichtbar. In jüngster Zeit haben Wissenschaftler an der Universität Oslo einen bedeutenden Fortschritt erzielt, indem sie eine neue fundamentale Untergrenze für die Masse ultraleichter bosonischer Dunkler Materiepartikel ermittelt haben. Diese Erkenntnis basiert auf präzisen Beobachtungen der Sternbewegungen in der nahen Zwerggalaxie Leo II, einem Satelliten der Milchstraße.

Bisher war die Masse der Dunklen Materie unbekannt und konnte nur grob abgeschätzt werden. Frühere Untersuchungen hatten eine Untergrenze für fermionische Dunkle Materiepartikel mithilfe des Pauli-Ausschlussprinzips etabliert, das besagt, dass zwei Fermionen nicht denselben Quantenzustand gleichzeitig einnehmen können. Für bosonische Teilchen, wie es zum Beispiel Photonen oder das hypothetische Dunkle Materie-Boson wären, gilt dieses Prinzip jedoch nicht, weshalb der Nachweis oder die Einschränkung ihrer Masse eine deutlich komplexere Herausforderung darstellt. Das Team um den Doktoranden Tim Zimmermann nutzte den physikalischen Zustand der Sterne in Leo II, einer relativ nahegelegenen und vergleichsweise kleinen Zwerggalaxie, um die Verteilung der Dunklen Materie in ihr zu rekonstruieren. Da die Bewegungen der Sterne maßgeblich durch die Gesamtmasse der Galaxie inklusive der Dunklen Materie bestimmt werden, können aus deren kinematischen Daten Rückschlüsse auf die Dichteprofile der Dunklen Materie gezogen werden.

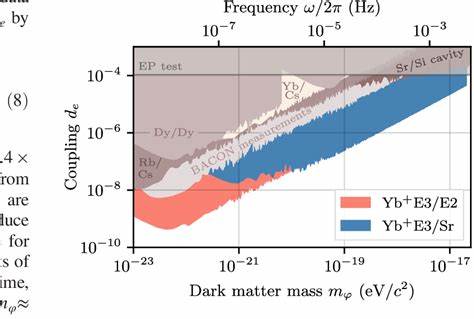

Ein besonderes Werkzeug zur Analyse war die Software GRAVSPHERE, die auf Basis der Jeans-Gleichung die Dichteprofile der Dunklen Materie ableitete. Mehrere tausend mögliche Dichteprofile wurden erstellt und anschließend mit quantenmechanischen Modellen verglichen, die unterschiedliche Massenbosonen berücksichtigen. Dabei wurde die Schrödinger-Gleichung gelöst, um alle möglichen Zustände der Dunklen Materiewellenfunktionen zu erfassen. Das Ergebnis stellte einen deutlichen Wendepunkt dar: Die Forscher konnten zeigen, dass ultraleichte bosonische Dunkle Materieteilchen eine Masse von mindestens 2,2 × 10⁻²¹ Elektronenvolt (eV) haben müssen, was hundertfach über den vorherigen Schätzungen unter Verwendung der Heisenbergschen Unschärferelation liegt. Dieser Wert stellt eine fundamentale Schranke dar, unterhalb der die Quantenunschärfe ein Verhalten erzeugen würde, das der beobachteten Verteilung der Dunklen Materie widerspricht.

Sehr leichte Bosonen würden sich als Quantenwellen derart ausbreiten, dass sich keine ausreichende Konzentration an Dunkler Materie in kleinen kosmischen Strukturen wie Leo II bilden kann. Diese Erkenntnis wirkt sich maßgeblich auf das populäre Modell der „Fuzzy Dark Matter“ aus, das typischerweise Teilchen mit einer Masse nahe 10⁻²² eV postuliert. Dieses Modell stand bereits unter erheblichem Druck aus diversen Studien, aber die neue Untersuchung erlaubt es, diese Zweifel noch stärker zu untermauern – und das basierend ausschließlich auf lokalen Beobachtungsdaten, ohne Annahmen über dynamische Prozesse im frühen Universum oder komplexe kosmologische Modelle. Das Forschungsprojekt nutzte dazu auch das eigens entwickelte Computational Tool JAXSP, mit dem es möglich ist, die Dunkle Materie-Wellenfunktionen zu rekonstruieren und deren Konsistenz mit den astronomischen Daten zu überprüfen. Über statistische Verfahren wurde so präzise der Bereich ausgeschlossen, in dem die Masse der Dunklen Materie zu gering wäre, um die stabilen Strukturen wie Leo II aufrechtzuerhalten.

Die Wahl von Leo II als Untersuchungsobjekt war strategisch klug, denn diese Zwerggalaxie befindet sich sehr nah an der Milchstraße und liefert durch ihre relative Einfachheit in der kosmischen Umgebung einen klaren „Schnappschuss“ des Verhältnisses von sichtbarer Materie und dunkler Komponente. Zudem macht dies hochkomplexe Modellierungen, wie sie nötig wären, wenn man zum Beispiel die Ausdehnung des Universums oder Wechselwirkungen mit Sternentstehungsprozessen berücksichtigen müsste, unnötig. Für die Wissenschaft hat dieser neue Massengrenzwert weitreichende Folgen. Er schränkt eine Vielzahl an theoretischen Szenarien für die Natur der Dunklen Materie deutlich ein. Das Bild von atomgroßen oder noch leichteren bosonischen Teilchen als dominierender Dunkle Materie-Komponente gerät immer mehr in Bedrängnis.

Gleichzeitig öffnet die Studie den Blick für sogenannte Mischmodelle, in denen Dunkle Materie aus mehreren Arten von Teilchen mit unterschiedlichen Massen bestehen könnte. Das Team plant bereits die weiterführende Untersuchung dieses Ansatzes, da er möglicherweise eine Erklärung für bisher widersprüchliche Beobachtungen liefern könnte. Zusammenfassend zeigt die aktuelle Forschung, dass durch präzise astronomische Beobachtungen und innovativen Einsatz quantenmechanischer Modelle neue fundamentale Erkenntnisse über Dunkle Materie möglich sind – selbst ohne direkte Detektion dieser unsichtbaren Materieform. Die Verknüpfung klassischer Himmelsbeobachtungen mit theoretischen und computergestützten Verfahren bringt die Physik an einen Punkt, an dem sie Grenzen nicht nur für mögliche Eigenschaften der Dunklen Materie zieht, sondern auch Modelle aussortiert, die bisher als vielversprechend galten. In der Zukunft könnten weitere Untersuchungen von anderen Zwerggalaxien oder alternativen kosmischen Strukturen zusätzlich zu noch genaueren Schranken führen.

Dies wird dabei helfen, das komplexe Puzzle der Dunklen Materie weiter zu entschlüsseln und uns schrittweise der Antwort auf eine der fundamentalsten Fragen über das Universum näherzubringen: Aus welchen Bausteinen setzt sich der Großteil der Materie wirklich zusammen?.