In unserer heutigen Gesellschaft begegnet man immer wieder einem Phänomen, das sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene immense Auswirkungen hat: dem Wunsch, dass niemand außer einem selbst Erfolg haben soll. Dieses Gefühl, das tief in der menschlichen Psyche verwurzelt ist, beeinflusst Entscheidungen, zwischenmenschliche Beziehungen und sogar politische Debatten. Es sorgt dafür, dass nicht nur persönliche Chancen, sondern auch gesellschaftlicher Fortschritt blockiert werden. Um dieses komplexe Thema besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf psychologische Experimente, gesellschaftliche Dynamiken und die Folgeerscheinungen, die daraus resultieren. Vor etwa einem Jahrzehnt führte ein Professor in einem großen Universitätskurs für Psychologie eine spannende Unterrichtseinheit durch.

In einer Phase großer Prüfungsangst bot er den Studierenden an, ihnen allen eine garantierte Note von 95 % zu geben – unter der Bedingung, dass alle einstimmig zustimmen müssten. Trotz der scheinbar großzügigen Geste kam kein einstimmiges Votum zustande. Einige wenige Studenten verweigerten den Konsens und gaben als Grund an, dass sie nicht wollten, dass andere dieselbe hervorragende Note bekommen, wenn sie selbst dafür nicht den neutralen oder größeren Einsatz gezeigt hatten. Dieses Experiment macht deutlich, wie stark der Wunsch ist, sich selbst vor vermeintlich unverdientem Erfolg anderer abzugrenzen und sicherzustellen, dass niemand auf Kosten der eigenen Leistung profitiert. Diese Haltung findet sich auch in vielen Lebensbereichen wieder.

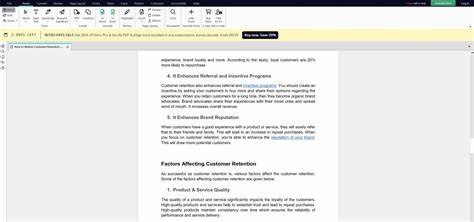

Besonders deutlich wird dies während gesellschaftlicher Debatten über Themen wie Bildungschancen, finanzielle Unterstützung oder soziale Gerechtigkeit. Zum Beispiel wird die Diskussion um den Schuldenerlass bei Studienkrediten oftmals nicht nur auf sachlicher, sondern auch auf emotionaler Ebene geführt. Der Neid gegenüber denen, die von solchen Maßnahmen profitieren wollen, führt zu einer tiefen Spaltung, die häufig ignoriert, dass letztendlich alle durch eine gut ausgebildete Gesellschaft profitieren. Es geht hier nicht nur um Geld oder Noten, sondern um das Grundgefühl, dass nicht jeder den gleichen Erfolg oder die gleichen Chancen haben sollte, aus Angst vor eigenem Verlust. Psychologisch betrachtet hat dieser Wunsch, anderen den Erfolg zu verweigern, tiefe Wurzeln.

Neid wird häufig als negativer Antrieb verstanden, doch er ist auch ein Schutzmechanismus, der das eigene Selbstwertgefühl schützt. Wenn andere Menschen scheinbar ohne die eigene Anstrengung besseren Erfolg haben, kann das das eigene Selbstbild infrage stellen. Statt sich auf den individuellen Fortschritt zu konzentrieren und anderen zu ihrem Erfolg zu gratulieren, wird die Energie darauf verwendet, Konkurrenz zu vermeiden oder zu sabotieren. Diese Denkweise ist auf lange Sicht jedoch selbstzerstörerisch, da sie Potenziale und Möglichkeiten im Keim erstickt. Die Angst vor dem Erfolg anderer lässt sich auch in gesellschaftlichen Strukturen und Machtverhältnissen beobachten.

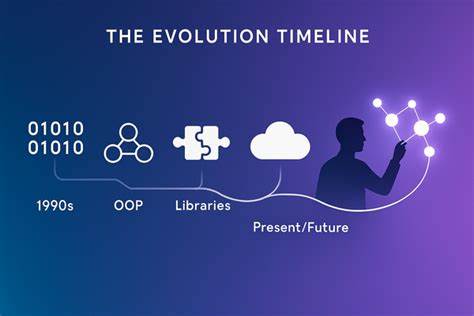

Wer erst einmal in einer Position der Macht oder des Privilegs sitzt, hat oft kein Interesse daran, diese Position freiwillig zu teilen oder zu gefährden. Das Streben danach, andere nicht erfolgreich werden zu lassen, sichert eigenen Einfluss und Ressourcen – auch wenn es auf Kosten der Gemeinschaft und des Fortschritts geht. Dieses Verhalten verfestigt soziale Ungleichheiten und behindert innovative und inklusive Entwicklungen in Wirtschaft, Politik und Bildung. Dabei ist es wichtig, den Blick von der Konkurrenz hin zur Kooperation zu lenken. Erfolg ist kein Nullsummenspiel, bei dem der Gewinn des einen zwangsläufig den Verlust des anderen bedeutet.

Wenn Menschen und Gesellschaften zusammenarbeiten, teilen sie Wissen, Erfahrungen und Ressourcen, was langfristig zu besseren Ergebnissen für alle führt. Die Angst, dass jemand anders erfolgreicher ist als man selbst, lässt sich durch gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Ziele oft überwinden. Positive Vorbilder, eine Kultur der Wertschätzung und das Bewusstsein, dass Erfolg vieler das Leben aller verbessert, können hierbei transformative Wirkung entfalten. Die Haltung, dass niemand anderes Erfolg haben soll, gilt es daher nicht nur individuell aufzulösen, sondern auch gesellschaftlich bewusst zu reflektieren. Bildung spielt dabei eine Schlüsselrolle.

Bereits in Schulen und Universitäten sollte der Fokus stärker darauf liegen, Zusammenarbeit zu fördern und Neid oder Konkurrenzdenken konstruktiv zu hinterfragen. Psychologische Erkenntnisse wie das oben erwähnte Experiment zeigen, dass diese Prozesse tief in der menschlichen Natur verwurzelt sind, aber gleichzeitig auch formbar, wenn sie erkannt und adressiert werden. Ferner lohnt sich ein kritischer Blick auf Medien und politische Narrative, die oft durch Polarisierung und Angstschüren diese Ängste verstärken. In einer Zeit, in der soziale Medien und Populismus stark verbreitet sind, wird die Spaltung durch Neidgefühle oft forciert. Gerade deshalb braucht es umso mehr noch eine bewusste Gegenbewegung, die auf Verständnis und Empathie setzt und Menschen dazu ermutigt, ihren eigenen Erfolg nicht in Konkurrenz zu anderen zu sehen.

Ein weiterer Aspekt, der das Thema relevant macht, ist die zunehmende Ungleichheit in vielen Gesellschaften weltweit. Dieser wirtschaftliche und soziale Graben verstärkt das Gefühl von Ungerechtigkeit und das Bedürfnis, sich gegen vermeintliche „Vorteilsnehmer“ zu wehren. Doch eine nachhaltige Lösung liegt nicht im Blockieren oder Herabsetzen anderer, sondern in der Schaffung von Systemen, in denen Erfolg fair und transparent verteilt wird und individuelle Förderung zu kollektiven Gewinnen führt. Letztlich ist es eine Herausforderung für uns alle, das eigene Denken zu hinterfragen und den Impuls zu überwinden, anderen den Erfolg nicht zu gönnen. Wer das schafft, öffnet die Tür zu einem erfüllteren und gemeinschaftlicheren Leben.