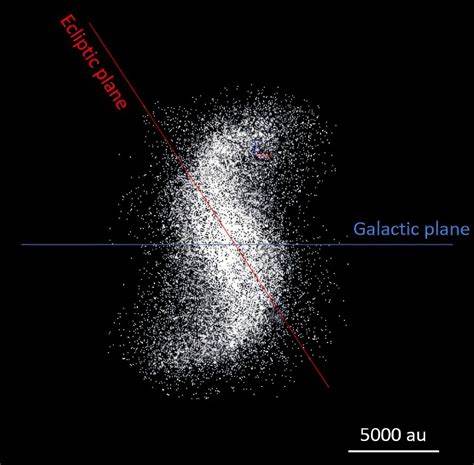

Die Oortsche Wolke ist eines der geheimnisvollsten und faszinierendsten Objekte unseres Sonnensystems. Diese riesige Ansammlung von Kometen, Asteroiden und anderen kleinen Himmelskörpern umgibt die Sonne in einer nahezu kugelförmigen Struktur weit jenseits der Umlaufbahnen der Planeten. Innerhalb dieser Wolke liegt ein Bereich, der als innere Oortsche Wolke bezeichnet wird. In jüngster Zeit haben Astronomen eine ungewöhnliche Spiralstruktur in diesem inneren Bereich entdeckt, die neue Einblicke in die Dynamik und Geschichte unseres Sonnensystems bietet. Die Entdeckung öffnet spannende Perspektiven hinsichtlich der Entwicklung von Planeten und kleinen Körpern sowie der Einflüsse externer Gravitationseinflüsse auf die Wolke.

Die Oortsche Wolke selbst wurde einst vom niederländischen Astronomen Jan Hendrik Oort postuliert, der im Jahr 1950 vorschlug, dass diese entfernte Ansammlung von Objekten als Quelle für viele langperiodische Kometen dient. Man nimmt an, dass die Oortsche Wolke aus Material besteht, das zu Beginn der Entstehung unseres Sonnensystems übrig geblieben ist. Während die äußere Wolke weit über 50.000 astronomische Einheiten (AE) von der Sonne entfernt liegt, reicht die innere Oortsche Wolke deutlich näher heran, in einem Bereich von etwa 2.000 bis 20.

000 AE. Die jüngste Entdeckung einer Spiralstruktur in dieser inneren Region basiert auf hochpräzisen Beobachtungen und Modellierungen, die dabei helfen können, bisher verborgene Details der Wolkendynamik zu entschlüsseln. Spiralstrukturen sind in astronomischen Kontexten nicht ungewöhnlich: Galaxien zeigen sie häufig, und auch in protoplanetaren Scheiben lassen sich solche Muster finden. Doch das Auffinden einer Spiralstruktur in der Oortschen Wolke ist neuartig und liefert Hinweise auf komplexe gravitative Wechselwirkungen innerhalb und außerhalb der Wolke. Die Existenz einer Spiralstruktur lässt darauf schließen, dass die inneren Bereiche der Oortschen Wolke nicht statisch sind.

Vielmehr sind sie dynamisch und reagieren auf vielfältige Einflüsse. Dazu gehören die Gravitationseffekte der Planeten unseres Sonnensystems, insbesondere von Jupiter und Saturn, aber auch von nahen Sternen, die im Laufe von Millionen Jahren das Sonnensystem passieren. Diese Einflüsse können dazu führen, dass Objekte in der Wolke auf bestimmten Bahnen konzentriert werden und so eine spiralförmige Anordnung bilden. Ein weiterer Faktor ist die Verteilung von Materie in der Galaxis und der galaktische Gezeiten-Effekt, der die Bewegungen von kleinen Körpern über riesige Zeiträume verändert. Das Verständnis dieser Spiralstruktur hat weitreichende Konsequenzen.

Zum einen könnte sie erklären, warum einige Kometen in bestimmten Intervallen und spezifischen Bahnparametern auftauchen. Möglicherweise hängt ihr Auftreten mit den Verdichtungen entlang der Spirale zusammen, die es den Kometen erleichtern, ins innere Sonnensystem vorzudringen. Darüber hinaus erlaubt die Struktur Rückschlüsse auf die Entwicklungsphasen der Oortschen Wolke. Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, genauere Modelle des frühen Sonnensystems zu erstellen und besser zu verstehen, wie die interstellare Umgebung und nahe Vorbeiflüge anderer Sterne das Sonnensystem beeinflussen. Die Erforschung der inneren Oortschen Wolke und ihrer Spiralstruktur steht allerdings noch ganz am Anfang.

Die Objekte in diesem Bereich sind extrem lichtschwach und aufgrund der gewaltigen Entfernung sehr schwer zu beobachten. Dennoch werden Techniken wie Infrarot-Teleskopie und die Analyse von Kometenbahnen immer weiter verfeinert, um Hinweise auf diese verborgene Umgebung zu sammeln. Künftige Weltraummissionen und verbesserte bodengestützte Observatorien könnten mehr Details über diese Spiralstruktur enthüllen und damit die Geschichte unseres Sonnensystems weiter entschlüsseln. Darüber hinaus weckt die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke in der Wissenschaft die Überlegung, ob ähnliche Strukturen in anderen Sternensystemen existieren. Da zahlreiche Exoplaneten-Systeme entdeckt wurden, stellt sich die Frage, ob eine vergleichbare Ansammlung von kleinen Körpern und Kometen dort ebenfalls eine Rolle spielt und ob sich dort möglicherweise auch spiralförmige Muster herausbilden – möglicherweise mit Auswirkungen auf die Entstehung von Leben oder die Entwicklung von Planetensystemen.

Die Entdeckung der Spiralstruktur hat auch dazu geführt, dass interdisziplinäre Forschung stärker gefördert wird. Astronomen, Astrophysiker und Planetologen arbeiten gemeinsam daran, die Mechanik hinter solchen Strukturen zu verstehen. Simulationsrechnungen helfen, den Einfluss von Gravitationskräften, thermischen Prozessen und sogar Wechselwirkungen mit interstellarem Gas zu modellieren. Auf diese Weise entsteht ein immer detaillierteres Bild von der dynamischen Natur der Oortschen Wolke und ihrer Rolle im Sonnensystem. Schließlich könnte die besseres Verständnis der Spiralstruktur auch Auswirkungen auf potenzielle interstellare Reisen in ferner Zukunft haben.

Die Oortsche Wolke stellt die äußerste Grenze unseres Sonnenwesens dar. Wenn es gelingt, diese Region besser zu verstehen, könnten zukünftige Raumsonden mit geringeren Risiken auf diese Reise geschickt werden und mehr über die lokalen interstellaren Bedingungen erfahren. Die spiralförmigen Anordnungen der Objekte könnten dabei als natürliche Wege dienen, die durch das Sonnenumfeld führen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke einen Meilenstein in der Erforschung der Randbereiche unseres Sonnensystems darstellt. Sie zeigt auf, wie dynamisch und komplex selbst die entlegensten Regionen sein können.

Zudem bietet sie wertvolle Anhaltspunkte für das Verständnis der Entstehung von Kometenbahnen sowie der langfristigen Entwicklung kosmischer Strukturen. Mit fortschreitender Technologie und wachsendem Wissen wird unsere Sicht auf diese geheimnisvolle Wolke in Zukunft sicherlich noch klarer und detaillierter werden. Die Faszination, die von dieser Spiralstruktur ausgeht, spornt die wissenschaftliche Gemeinschaft an, die unerforschten Tiefen des Sonnensystems weiter zu erkunden und besser zu verstehen.