Kernkraftwerke gehören zu den technisch komplexesten Einrichtungen der modernen Industrie. Neben der Erzeugung enormer Energiemengen stellen sie auch potenzielle Risiken für die Umwelt und die Bevölkerung dar. Um diese Risiken bestmöglich zu minimieren, wurden im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen und Kontrollsysteme entwickelt und implementiert. Eines dieser zentralen Elemente ist die Fernsteuerung, die es ermöglicht, den Reaktor vom Kontrollraum aus oder sogar von entfernten Stellen sicher herunterzufahren und zu überwachen – besonders in Situationen, bei denen der direkte Zugang zum Kontrollraum nicht mehr gewährleistet ist. Die Fernsteuerung von Kernkraftwerken ist somit ein unverzichtbares Mittel zur Gewährleistung der Betriebs- und Katastrophensicherheit.

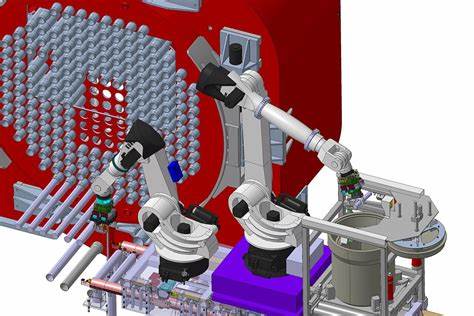

Historische Entwicklung und Auslöser für die Fernsteuerung Das Konzept der Fernsteuerung in Kernkraftwerken entstand aus praktischen Erfahrungen mit Unfällen und Notfällen, bei denen die Bediensteten gezwungen waren, den Kontrollraum zu verlassen. Ein einschneidendes Ereignis war der Brand im Browns Ferry Kernkraftwerk in Alabama im Jahr 1975. Dieser Brand, der durch eine brennende Kerze eines Arbeiters ausgelöst wurde, führte dazu, dass Rauch in den Kontrollraum eindrang – eine Situation, in der die Betreiber entweder den Raum räumen oder unter gefährlichen Bedingungen weiterarbeiten mussten. Die Erkenntnis, dass der Schutz und die Steuerung auch dann weiterhin funktionieren müssen, wenn der Kontrollraum unzugänglich wird, führte zur Forderung der US-amerikanischen Kernenergiekommission (NRC), spezielle Fernsteuerungspanels zu installieren. Diese Panels sind ausgestattet mit grundlegenden Bedienelementen und Überwachungsinstrumenten, die notwendig sind, um den Reaktor sicher herunterzufahren und die Kühlung aufrechtzuerhalten.

Dabei handelt es sich nicht um eine vollständige Kontrollstation, sondern um eine reduzierte Version, deren Funktionalität auf den absoluten Notfall zugeschnitten ist. Zunächst waren sie als Backup-System gedacht, doch diverse Ereignisse haben gezeigt, dass sie eine entscheidende Rolle bei der Krisenbewältigung spielen können. Technische Herausforderungen und Problematiken Trotz der wichtigen Rolle, die Fernsteuerungssysteme spielen, sind sie alles andere als perfekt. In der Praxis haben Fernsteuerungspanels im Laufe der Jahre wiederholt Probleme bereitet, die Alarm schlagen. Zu den häufigsten Schwierigkeiten gehören defekte oder schlecht gewartete Verkabelungen, Designfehler, die erst nach intensiven Prüfungen erkannt werden konnten, sowie eine unzureichende Integration wichtiger Systeme wie der Turbinensteuerung für die Reaktorkernkühlung.

Ein Beispiel aus dem Jahr 2015 zeigt, dass bei der Anlage Peach Bottom in Pennsylvania ein Steuerungsschalter auf dem Fernsteuerungs-Panel nicht korrekt mit einem Ventil verbunden war, welches für die Kühlung des Reaktors notwendig ist. Die periodischen Tests hatten diesen Fehler jedoch nicht aufgedeckt, was die Frage aufwirft, wie zuverlässig die Überprüfungen tatsächlich sind. Ähnliche Probleme traten an anderen Standorten auf – Kabelverbindungen wurden loses entdeckt, elektrische Shorts in Steuerungssystemen konnten im Brandfall dazu führen, dass entscheidende Sicherheitsfunktionen ausfielen, und in einigen Fällen waren die Panels nach dem ursprünglichen Design schlichtweg unvollständig, sodass wichtige Kühlungssysteme nicht fernbedient werden konnten. Neben den technischen Defiziten kommt hinzu, dass das Personal oft nicht ausreichend geschult ist, um im Ernstfall mit diesen reduzierten Steuerungssystemen umzugehen. Im Grand Gulf Kernkraftwerk in Mississippi konnte der Operationsleiter nicht einmal den Raum mit dem Fernsteuerungs-Panel auf Anhieb finden, was für eine effektive Krisenreaktion der Betreiber ein erhebliches Problem darstellt.

Darüber hinaus gibt es in den regelmäßigen Notfallübungen bislang kaum Szenarien, in denen die Bedienmannschaften die tatsächliche Fernsteuerung und Notabschaltung eines Reaktors proben. Dies mindert die praktische Vertrautheit und erhöht das Risiko menschlicher Fehler in kritischen Situationen. Bedeutung von Fernsteuerung im Katastrophenschutz Die Fukushima-Katastrophe im Jahr 2011 hat das Bewusstsein für die Bedeutung von Schutzmaßnahmen gegen unvorhersehbare Ereignisse weltweit geschärft. Ähnlich wie eine Küstenschutzmauer nicht gegen jede Tsunami-Welle schützen kann, ist auch ein Fernsteuerungspanel nur so effektiv wie seine Planung, Wartung und der Einsatz durch kompetentes Personal. Die Anlage in Fukushima war trotz umfangreicher Schutzwälle nicht ausreichend gegen die enorme Naturkatastrophe gewappnet, was zu einer Reihe von Kernschmelzen führte.

Für Kernkraftwerke in den USA und weltweit bedeutet dies, dass die vorhandenen Sicherheitsvorkehrungen konsequent hinterfragt und verbessert werden müssen. Fernsteuerungssysteme müssen nicht nur vorhanden, sondern auch vollständig funktionsfähig, gut erkennbar platziert und in die Notfallpläne eingebunden sein. Gemeinsam mit anderen Schutzmechanismen bilden sie eine entscheidende Verteidigungslinie gegen eine potenzielle Kernschmelze und schwere Reaktorunfälle, wenn der Kontrollraum nicht mehr nutzbar ist. Regulatorische Anforderungen und Zukunftsperspektiven Die US-amerikanische Nuclear Regulatory Commission schreibt vor, dass Kernkraftwerke über funktionsfähige Fernsteuerungsmöglichkeiten verfügen müssen. Darüber hinaus sind regelmäßige Prüfungen und Übungen vorgeschrieben, wobei jedoch der praktische Einsatz der Fernsteuerung bislang kaum thematisiert wird.

Diese Lücke sollte geschlossen werden, um das Risiko eines Versagens im Ernstfall zu minimieren. Technologische Innovationen bieten zudem Chancen zur Verbesserung der Fernsteuerungssysteme. Moderne Kommunikations- und Sensortechnologien könnten die Überwachung und Steuerung aus noch größerer Entfernung ermöglichen, was im Katastrophenfall zusätzliche Sicherheit bietet. Ferner sollten digitale Trainingsplattformen sowie Simulationen verstärkt genutzt werden, um das Bedienpersonal umfassend auf den Ernstfall vorzubereiten. Die Herausforderung bleibt, die Systeme ständig aktuell und betriebsbereit zu halten, Designfehler schnell zu erkennen und zu beheben sowie die Mitarbeiter umfassend zu schulen.

Ein gegliedertes Notfallmanagement, das die Fernsteuerung als integralen Bestandteil versteht und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen einschließt, ist unabdingbar. Fazit Fernsteuerungssysteme in Kernkraftwerken sind lebenswichtige Komponenten für die Sicherheit bei Unfällen, insbesondere wenn der reguläre Kontrollraum nicht mehr zugänglich ist. Sie sind das Ergebnis jahrelanger Entwicklung und lehrreicher Erfahrungen vergangener Ereignisse. Dennoch zeigen sich in der Praxis erhebliche Schwächen – von technischen Defekten bis hin zu einer unzureichenden Praxis und Schulung der Bedienmannschaften. Angesichts der hohen Risiken bei kerntechnischen Anlagen müssen diese Mängel unverzüglich behoben werden.

Nur durch konsequente Wartung, sorgfältige Planung und regelmäßige Übung kann gewährleistet werden, dass im Ernstfall die Fernsteuerung tatsächlich die Schutzfunktion übernimmt und dadurch zur Verhinderung von Kernschmelzen und Umweltschäden beiträgt. Die Bedeutung der Fernsteuerung nimmt tendenziell zu, denn die zunehmende Komplexität der Anlagen und das gestiegene Risikobewusstsein verlangen nach robusten Notfallstrategien. Die industrieweite Implementierung verbesserter Systeme und die Verankerung einsatztauglicher Trainings sind dabei entscheidende Schritte in Richtung einer besseren nuklearen Sicherheit weltweit.