Alzheimer zählt zu den größten medizinischen Herausforderungen unserer Zeit. Weltweit sind Millionen Menschen betroffen, und die Hoffnung auf wirksame Therapien wächst mit jeder wissenschaftlichen Entdeckung. Doch im Sommer 2022 wurde ein schwerwiegender Skandal aufgedeckt, der das Vertrauen in einen wesentlichen Forschungsstrang der Alzheimer-Behandlung massiv erschütterte und erhebliche Auswirkungen auf die Forschung der letzten 16 Jahre hatte. Im Zentrum der Kontroverse steht eine bahnbrechende Studie von 2006, die in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde und die bis heute die wissenschaftliche Ausrichtung maßgeblich beeinflusste. Die Studie aus dem Jahr 2006 präsentierte einen möglichen ursächlichen Mechanismus für die kognitiven Abbauerscheinungen bei Alzheimer-Patienten.

Sie fokussierte sich auf das Amyloid-β-Protein und dessen Vorläufer, die als zentrale Ursache der Alzheimer-Erkrankung angenommen wurden. Dieses sogenannte Amyloid-Hypothese-Modell lenkte die Aufmerksamkeit von Forschern, Geldgebern und Pharmaunternehmen auf die Stabilisierung und Bekämpfung dieses Proteins, mit der Hoffnung, dass solch eine Intervention den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen könnte. In der Folge orientierte sich die Alzheimer-Forschung stark an dieser Hypothese. Große Fördergelder flossen in Projekte, die auf die Amyloid-Toxizität abzielten, und zahlreiche klinische Studien wurden initiiert. Ein Beispiel für die Versuche, diese Erkenntnisse in eine Behandlung umzusetzen, ist das Medikament Simufilam.

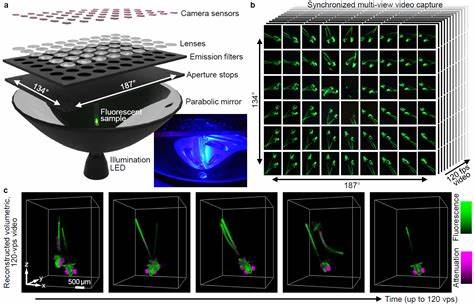

Dieses Präparat sollte angeblich ein kritisches Gehirnprotein stabilisieren und so die kognitive Verschlechterung stoppen oder verlangsamen. Doch 2022 meldete sich ein Whistleblower, der Neurowissenschaftler und Arzt Matthew Schrag, mit alarmierenden Vorwürfen. Er deckte auf, dass die Bilder und Daten in der 2006 veröffentlichten Studie manipuliert worden sein könnten, was die Grundlage für viele andere Forschungsarbeiten verfälschen würde. Die visuelle Dokumentation in der Studie zeige Hinweise auf Bildbearbeitung und kopierte Bildausschnitte, die als unterschiedliche Experimente dargestellt wurden. Diese Manipulationen werfen einen Schatten auf das gesamte Ergebnis und gefährden das bisherige Verständnis der Alzheimer-Pathologie.

Die Konsequenzen dieser Entdeckung dürfen nicht unterschätzt werden. Die mögliche Fälschung untergräbt nicht nur die wissenschaftliche Grundlage einer Schlüsselhypothese, sondern hat auch zu einer jahrelangen Fehlinvestition von Zeit, Geld und Forschungskapazitäten geführt. Während sich die Gemeinschaft auf die Amyloid-Hypothese konzentrierte, wurden alternative Ansätze und Hypothesen vielfach vernachlässigt oder sanken in der Prioritätensetzung der Förderinstitutionen. Die Folge ist eine lang anhaltende Einengung des Forschungshorizonts, die nicht nur den Fortschritt bei der Behandlung von Alzheimer gebremst hat, sondern auch das Potenzial für innovative therapeutische Ideen einschränkt. Schrag und viele andere Fachleute warnen daher vor „Tunnelblick“ in der Wissenschaft, der nur einer Theorie folgt und andere Perspektiven ausschließt.

Eine zusätzliche Dimension des Skandals ist die Rolle der Förderinstitutionen wie dem National Institute of Health (NIH) in den USA. Diese Organisationen tendierten dazu, finanzielle Mittel vorrangig an Forscher zu vergeben, die an der Amyloid-Hypothese arbeiteten. Dies führte zu einer Schwerpunktverlagerung, die neue Forschungsansätze sowie die Erforschung anderer Krankheitsmechanismen hemmte. Die Investitionen in ein mögliches Betrugsprojekt lassen Fragen zur Prüfungs- und Kontrollpolitik wissenschaftlicher Einreichungen aufkommen. Die aktuelle Situation erfordert eine tiefgreifende Neubewertung der Alzheimer-Forschung.

Neben der Aufarbeitung des Skandals müssen wissenschaftliche Gemeinschaften und Förderinstitutionen überdenken, wie sie Forschung projektieren und selektieren. Eine breitere Förderung verschiedener Hypothesen könnte nicht nur das Risiko von Fehlinvestitionen minimieren, sondern auch die Chancen auf Fortschritte bei allgemeinverständlichen neurodegenerativen Erkrankungen erhöhen. Die Zukunft der Alzheimer-Behandlung hängt wesentlich davon ab, ob die Forschung sich von der Abhängigkeit einer einzigen Hypothese lösen kann. Es gibt bereits zahlreiche alternative Forschungsfelder, die unter anderem Entzündungsprozesse, Stoffwechselstörungen des Gehirns und genetische Faktoren in den Fokus stellen. Eine pluralistische, integrative Forschungspolitik könnte neue therapeutische Türen öffnen und letztlich den Patienten zugutekommen.

Ein zentraler Aspekt dieser Debatte ist zudem die Bedeutung wissenschaftlicher Transparenz und sorgfältiger Begutachtung. Die Rolle von Fachzeitschriften wie Nature ist hierbei unverzichtbar, da diese Veröffentlichungen den wissenschaftlichen Diskurs prägen. Der Skandal verdeutlicht, wie wichtig eine gründliche Prüfung der Daten, insbesondere bildgebender Ergebnisse, ist, um die Integrität der Wissenschaft zu sichern und Fehlentwicklungen frühzeitig zu vermeiden. Die Alzheimer-Forschung steht an einem Scheideweg. Die Enthüllungen des Skandals sind ein Warnsignal, gleichzeitig bieten sie eine Chance zur Selbstkorrektur und Verbesserung.

Wenn Forscher, Geldgeber und politische Akteure gemeinsam auf eine transparente, vielfältige und offene Forschungslandschaft setzen, sind wir der Entwicklung von wirksamen Behandlungsmöglichkeiten für Alzheimer-Patienten einen wichtigen Schritt näher. Die Aufarbeitung dieser Episode könnte somit als Wendepunkt dienen, um den Kampf gegen die Demenzerkrankung erfolgreicher fortzusetzen. Zusammenfassend zeigt der Alzheimer-Forschungs-Skandal eindrucksvoll, wie kritisch wissenschaftliche Integrität für die Fortschritte in der Medizin ist. Fehler oder Manipulationen können Jahrzehnte der Forschung verzögern und falsche Richtungen fördern. Der Fall lädt dazu ein, das Vertrauen in die wissenschaftliche Methodik immer wieder zu hinterfragen und sicherzustellen, dass zukünftige Alzheimer-Studien aufverlässiger und transparenter durchgeführt werden.

Nur so kann der Traum von einer effektiven Behandlung und einer möglichen Heilung langfristig Realität werden.