Die Geschichte der amerikanischen Wirtschaft ist geprägt von einem bemerkenswerten Wandel, der von industrieller Macht zu einer dominanten digitalen Supermacht führte. Während früher oft die klassischen industriellen Strukturen als Grundlage der amerikanischen Macht galten, zeigt sich heute ein anderes Bild: Amerika agiert als modernes mercantilistisches Imperium, das seine Vorherrschaft durch Technik und digitale Industriepolitik sichert. Diese Entwicklung ist ein Paradebeispiel dafür, wie alte wirtschaftliche Prinzipien neu interpretiert und auf den hochmodernen Technologiesektor angewendet werden. Mercantilismus, ein Konzept aus der Zeit der europäischen Kolonialreiche, basierte auf der Idee, die eigene Wirtschaft zu schützen und zu fördern, um durch Handelsüberschüsse Wohlstand und Macht zu generieren. In dieser Logik wurde der Welthandel als Nullsummenspiel verstanden, bei dem der Gewinn einer Nation den Verlust einer anderen bedeutete.

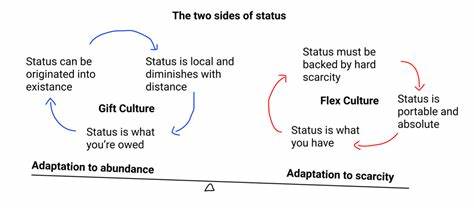

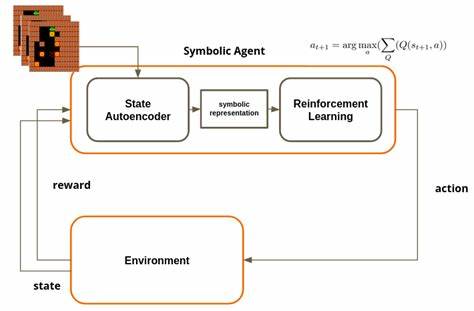

Amazons, Apples und Googles globale Monopole demonstrieren heute auf technischer Ebene, wie diese Strategie neu belebt wird – jedoch nicht durch physische Waren, sondern durch digitale Produkte und Dienstleistungen. Die amerikanische Wirtschaft schafft es, die Spielregeln des digitalen Handels so zu gestalten, dass sie ihren eigenen Firmen und Technologien einen unüberwindlichen Vorteil verschafft. Während einfache Handelsströme von Waren vergleichsweise offen sind, regiert im Tech-Bereich oft eine Kombination aus monopolistischen Strukturen, regulativen Hürden und gezielter Industriepolitik, die nicht nur protektionistisch, sondern auch expansiv ausgerichtet ist. Tech-Monopole nutzen Netzwerk-Effekte, API-Beschränkungen und Kundendaten, um Wettbewerber fernzuhalten und neue Märkte zu dominieren. So verhindern Unternehmen wie Apple, dass etwa die Hersteller von Konkurrenzprodukten die gleichen Schnittstellen und Betriebssystemfunktionen nutzen können.

Dieses exklusive Ökosystem macht es nahezu unmöglich, Produkte zu entwickeln, die in Funktionalität und Nutzererlebnis mit Apples AirPods oder anderen bahnbrechenden Technologien konkurrieren können. Der Ausschluss aus diesen digitalen Infrastrukturen bedeutet für viele ausländische Unternehmen, dauerhaft hinter amerikanischen Anbietern zurückzubleiben. Darüber hinaus werden große Marktanteile und Kapitalüberschüsse genutzt, um in vielversprechende Technologien zu investieren und so die Innovationsspitze zu sichern. Der Kreislauf aus Kapital, Humanressourcen und technologischem Vorsprung verstärkt sich selbst und erschafft eine Art moderne Handelsmacht, die auf digitalen Monopolen beruht und damit klassischen mercantilistischen Strategien gleicht. Die außenpolitischen und wirtschaftlichen Maßnahmen der Vereinigten Staaten verfolgen oftmals eine doppelte Agenda.

Einerseits wird der freie Handel zwischen nahen Alliierten durch hohe Zölle und Handelsbarrieren erschwert, andererseits werden gezielt Druck- und Sanktionsmechanismen gegen Konkurrenten aufgebaut. Die durch die Trump-Regierung eingeführten Zölle auf Partnerländer wie Kanada, Mexiko und die EU sind Beispiele dafür, wie die USA versuchen, industrielle Kapazitäten und technologische Kompetenzen zurück auf das eigene Territorium zu holen. Gleichzeitig sorgt diese Praxis dafür, dass Verbündete im freien Weltmarkt an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und ihre eigene industrielle Basis schwächer wird. Im technologischen Wettbewerb besonders deutlich wird die Strategie an der Rolle Chinas. Ursprünglich als wirtschaftlicher Außenseiter mit vergleichsweise niedrigem Pro-Kopf-Einkommen galt China lange nicht als ernstzunehmender Konkurrent.

Heute ist es dank einer gezielten Industriepolitik und dem Schutz eigener Märkte – symbolisiert durch die Große Firewall – vorkommender Akteur in nahezu allen Schlüsseltechnologien, von der künstlichen Intelligenz über Cloud-Dienste bis hin zu sozialen Medien. Dies wird möglich durch eine Kombination aus staatlicher Unterstützung, regulatorischer Kontrolle und abgeschirmtem Wettbewerb, um nationale Champions aufzubauen. Diese Art infantiler Industrieschutz erinnert stark an mercantilistische Maßnahmen vergangener Epochen und führt langfristig zu einem eigenen Ökosystem, das zunehmend global Einfluss gewinnt. Europäische und andere alliierte Länder hingegen leiden zunehmend unter der amerikanischen Digitaldominanz. Viele versuchen regulativ gegen missbräuchliche Datenpraktiken und marktbeherrschende Stellungen großer amerikanischer Firmen vorzugehen.

Doch oft fehlt ihnen die Marktmacht, um gegen diese Giganten gleichwertig antreten zu können. Auch kulturelle und rechtliche Barrieren sowie das Fehlen eigener großer Tech-Konglomerate erschweren die Rückeroberung von Marktanteilen. Einer der besonders problematischen Aspekte dieser dominanten Stellung ist der indirekte Einfluss auf demokratische Prozesse. Algorithmen, die Inhalte auf Plattformen wie Facebook oder TikTok steuern, beeinflussen das Weltbild von Millionen Menschen und können politische Diskurse verzerren. Die Kontrolle über solche Kommunikationskanäle wird von den USA ausgeübt, während viele andere Nationen keinen transparenten Einblick in Funktionsweisen und Kontrolle haben.

Die daraus resultierende Abhängigkeit von fremden digitalen Infrastrukturen wirft fundamentale Fragen nach Souveränität und demokratischer Selbstbestimmung auf. Darüber hinaus manifestiert sich die amerikanische Machtausübung auch in Handels- und Wirtschaftssanktionen gegen Firmen oder Staaten mit politischen Differenzen. Die digitale Wirtschaft wird so als geopolitisches Druckmittel genutzt, das weitreichende Auswirkungen auf Unternehmen und Volkswirtschaften in aller Welt hat. Eine solche wirtschaftliche Abhängigkeit und der Austausch digitaler Dienste, die in aller Regel amerikanisch dominiert sind, unterstreicht die Faktenlage eines modernen, auf Technologie basierten mercantilistischen Imperiums. Die Folge ist eine globale Ungleichheit in der Wertschöpfungskette: Wer im Ökosystem der digitalen Wirtschaftsordnung außen vor bleibt, baut seinen Wohlstand schrittweise ab.

Hochbezahlte Arbeitsplätze im Bereich Künstliche Intelligenz, Softwareentwicklung oder cloud-basierte Dienstleistungen konzentrieren sich fast ausschließlich in den USA und zunehmend auch in China. Das hat nicht nur ökonomische Folgen, sondern führt auch zu einem digitalen Brain Drain, bei dem talentierte Gründer und Fachkräfte in die USA abwandern, um dort bessere Chancen zu erhalten. Für Länder, die technologisch konkurrenzfähig werden wollen, bietet sich als Lehre an, gezielte Industriepolitik und digitale Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Die Einführung eigener Regulierungen, das Knüpfen strategischer Partnerschaften und die selektive Förderung wachsender Unternehmen könnten so ähnlich wirken, wie die historischen mercantilistischen Strategien von Schutzzöllen und gezieltem Handelscontrolling. Denn letztlich ist der heutige Kampf nicht um Rohstoffe oder konventionelle Waren, sondern um digitale Infrastruktur, Datenhoheit und innovative Technologieprodukte.

Zusammenfassend zeigt sich, dass Amerika mit seiner wirtschaftspolitischen Vorgehensweise und der Dominanz in Schlüsseltechnologien tatsächlich die Rolle eines modernen mercantilistischen Imperiums einnimmt. Diese Rolle wird durch den gezielten Aufbau von Tech-Monopolen, die Regulierung von Marktzugang und den Einfluss auf globale Handelsbeziehungen gestützt. Die traditionelle Definition von Handelsmacht wird neu definiert in einer Welt, die von der Digitalisierung, Software und vernetzten Ökosystemen geprägt ist. Dieser moderne Imperiumsansatz birgt Chancen und Risiken. Er kann Innovation und Wohlstand fördern, führt aber gleichzeitig zu Abhängigkeiten, Ungleichheit und der Erosion demokratischer Strukturen außerhalb der amerikanischen Grenzen.

Die Herausforderung für die internationale Gemeinschaft liegt darin, Wege zu finden, um Kontrolle, Teilhabe und Eigenständigkeit wiederzugewinnen, ohne gleichzeitig die globalen Innovationsdynamiken zu ersticken. Ein ausgewogenes Verständnis des modernen mercantilistischen Charakters der amerikanischen Wirtschaftsstrategie ist dabei ein erster Schritt auf dem Weg zu einer faireren und nachhaltigeren digitalen Weltwirtschaft.