Die steigende Prävalenz von Angst-, Traumafolgestörungen sowie depressiven Erkrankungen stellt das Gesundheitssystem weltweit vor große Herausforderungen. Traditionelle erstlinienbehandlungen erzielen häufig nicht den gewünschten Erfolg, weshalb innovative, nicht-invasive Therapieverfahren immer mehr Aufmerksamkeit erhalten. Eine besonders vielversprechende Entwicklung stellt die niedrigintensive transkranielle fokussierte Ultraschallneuromodulation (tFUS) dar. Diese Methode ermöglicht es, tief im Gehirn liegende Strukturen wie die Amygdala direkt und präzise zu beeinflussen – ein Fortschritt, der weit über die Möglichkeiten bisheriger Neuromodulationstechniken hinausgeht. Die Amygdala nimmt im menschlichen Gehirn eine Schlüsselrolle ein, wenn es um die Verarbeitung und Reaktion auf emotionale Reize geht.

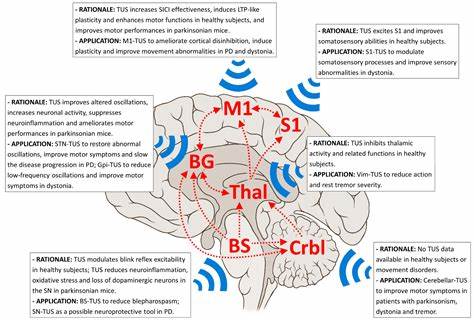

Sie ist maßgeblich an der Wahrnehmung von Bedrohungen, der Regulation von Angstreaktionen und der Entstehung negativer Affekte beteiligt. Bei Stimmungserkrankungen, Angststörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen ist häufig eine Überaktivität der Amygdala festzustellen, die die Symptomatik verschärfen kann. Die direkte Neuromodulation dieses Bereichs stellt daher ein logisches therapeutisches Ziel dar, das bislang aufgrund seiner tiefen Lage schwer zugänglich war. Die bislang verbreiteten nicht-invasiven Neuromodulationsverfahren wie die repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS) fokussieren vor allem auf kortikale Oberflächenbereiche. Sie beeinflussen subkortikale Strukturen meist indirekt über neuronale Projektionsbahnen.

Diese indirekte Modulation ist jedoch von der Integrität der neuronalen Verbindungen abhängig und kann daher in manchen Fällen uneffektiv bleiben. Im Gegensatz dazu kann tFUS mithilfe präzise fokussierter Ultraschallwellen die Amygdala direkt erreichen und dort eine reversible Hemmung oder Aktivierung hervorrufen. Dabei werden für therapeutische Zwecke im Allgemeinen niedrige Intensitäten eingesetzt, die sicher und unkompliziert anwendbar sind. Experimentelle Studien belegen, dass tFUS bei Gesunden und Patienten mit emotionalen Störungen unmittelbar die Aktivität der Amygdala modulieren kann. So konnte in einer doppelblinden, sham-kontrollierten Studie durch MR-Bildgebung nachgewiesen werden, dass die tFUS-Anwendung zu einer signifikanten Reduktion der Blutflussaktivität im linken Amygdala-Bereich führt.

Bemerkenswert ist, dass etwa zwei Drittel der Teilnehmer auf die Behandlung ansprachen, was auf unterschiedliche individuelle Faktoren wie Anatomie der Schädeldecke, Dosierungsgenauigkeit oder klinischen Status zurückgeführt wird. Die Modulation der Amygdala zeigte sich dabei nicht isoliert; auch das Zusammenwirken mit anderen limbischen und präfrontalen Netzwerken wurde beeinflusst. Besonders interessant sind hierbei patientenspezifische Differenzen, die auf eine veränderte interhemisphärische Kommunikation zwischen der linken und rechten Amygdala und angrenzenden Strukturen hindeuten. Im Anschluss an die initiale kurze tFUS-Anwendung wurde eine unblinde Einarmstudie mit täglicher Behandlung über drei Wochen durchgeführt. Die teilnehmenden Patienten mit verschiedenen Angst-, Trauma- und depressiven Erkrankungen zeigten eine deutliche Verbesserung bei negativen Affektsymptomen und weiteren klinischen Aspekten wie Depression und Schlaf.

Die Reduktion der Symptomatik war dabei signifikant und moderat bis groß in ihrer Effektstärke. Gleichzeitig erwies sich die Behandlung als sicher und gut verträglich. Nebenwirkungen waren mild und episodisch, häufig traten Kopfschmerzen oder Konzentrationsstörungen auf, die sich ohne medizinische Intervention zurückbildeten. Insgesamt sprechen diese Ergebnisse klar für die Machbarkeit und Sicherheit einer tFUS-Therapie bei psychischen Erkrankungen. Der Mechanismus hinter der Neuromodulation durch tFUS ist vielschichtig.

Ultraschallwellen erzeugen mechanische Effekte, die vermutlich insbesondere via die Stimulation mechanosensitiver Ionenkanäle neuronale Aktivität verändern. Thermische Effekte bleiben bei den verwendeten niedrigintensiven Parametern minimal. Durch die gezielte und wiederholte Anwendung können langfristige neuroplastische Veränderungen induziert werden, welche eine nachhaltige Symptomverbesserung ermöglichen. Erste Studien an Primaten und menschlichen Versuchspersonen legen nahe, dass die Wirkung über Stunden bis Tage anhalten kann. Die präzise Steuerung der Ultraschallwellen erfolgt mittels MRI-gestützter neuronavigierter Platzierung der Ultraschallsonde, die den thinnsten Bereich des seitlichen Schädels im Bereich des Schläfenbeins ansteuert.

Die Fokussierung erlaubt dabei eine Genauigkeit im Millimeterbereich, was die gezielte Ansprache der Amygdala ohne versehentliche Beeinflussung benachbarter Hirnareale ermöglicht. Dies ist wesentlich für die Minimierung von Nebenwirkungen und für die Simulation klinischer Effekte. Die Emotionsverarbeitungstests mit Gesichtsausdruckswahrnehmung, die in den Studien als funktionelle Bildgebungsaufgaben eingesetzt wurden, zeigten nach tFUS deutliche Veränderungen in der Amygdala-Aktivität. Insbesondere wurde eine Verminderung der Reaktion auf ärgerliche Gesichtsausdrücke beobachtet, was klinisch relevant ist, da gerade übersteigerte Reaktionen auf solche Reize häufig mit erhöhter Angst, Depression und sozialer Vermeidung einhergehen. Diese Befunde sind ein wertvoller Hinweis, dass tFUS nicht nur anatomisch wirkt, sondern auch funktionelle emotionale Prozesse beeinflusst.

Die Kombination aus technisch präziser Bildgebung, differenzierter Eingabemodulation und ausführlicher klinischer Evaluation macht tFUS zur einer innovativen Methode, die vielversprechend die Behandlung resistenter psychischer Erkrankungen ergänzen kann. Anders als etablierte medikamentöse Therapien geht tFUS direkt an die neuronale Funktion der betroffenen Hirnareale und könnte so eine maßgeschneiderte und nebenwirkungsarme Behandlung bieten. Trotz der positiven Ergebnisse sind weitere klinische Studien mit größeren Patientengruppen und kontrolliertem Design notwendig, um die langfristige Wirksamkeit zu validieren und optimale Behandlungsprotokolle zu definieren. Zudem sollte künftige Forschung auf bessere Individualisierung der Ultraschallparameter und auf die Anwendung weiterer Bildgebungs- und Biomarkermethoden fokussieren, um den Behandlungserfolg vorherzusagen und zu optimieren. In Summe eröffnet die Methode der niedrigintensiven transkraniellen fokussierten Ultraschallneuromodulation einen neuen Weg in der Psychiatrie.

Durch ihre Fähigkeit zur direkten und gezielten Beeinflussung der Amygdala und angrenzender emotional relevanter Hirnstrukturen spricht sie die neurobiologischen Grundlagen von Angst- und Stimmungsstörungen direkt an. Die bisherigen Studien belegen, dass diese Technologie sicher ist, praktische Anwendung findet und positive Effekte auf das emotionale Erleben und klinische Symptome erzielt. Damit hat tFUS das Potenzial, die Behandlung psychischer Erkrankungen grundlegend zu verändern und Betroffenen neue Hoffnungen zu schenken.