Die Einführung von Zöllen auf importierte Waren ist kein neues Instrument in der Geschichte der USA. Schon im 19. Jahrhundert stellten Zölle einen der wichtigsten Finanzierungswege für den Bundeshaushalt dar. Tatsächlich generierten die hohen Importzölle in der Zeit vor Einführung der Einkommensteuer zwischen 50 und 90 Prozent der Bundesregierungseinnahmen. Damals gab es weder eine Einkommenssteuer noch eine ausgeprägte staatliche Bürokratie.

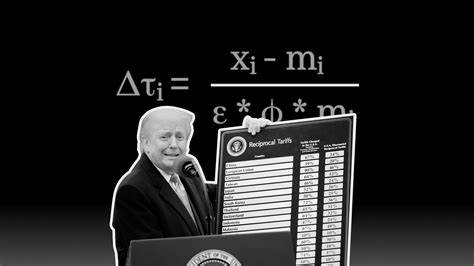

Angesichts dieser historischen Fakten hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump während seiner Kampagne und Amtszeit wiederholt den Wunsch geäußert, ein ähnliches System zu etablieren, bei dem Zölle die Einkommenssteuer ersetzen. Die zugrunde liegende Annahme ist dabei simpel: Indem man die Zölle auf Importwaren drastisch erhöht, könnte man die Einnahmen des Staates steigern und Einkommenssteuern entweder drastisch senken oder ganz abschaffen. Doch diese Rechenweise ist fundamental falsch und ignoriert die wirtschaftlichen Realitäten des 21. Jahrhunderts. Seit dem Amtsantritt Trumps stieg der durchschnittliche Zollsatz auf importierte Waren von circa 2,5 Prozent auf etwa 25 Prozent an – der höchste Wert seit über einem Jahrhundert.

Rein rechnerisch führt dies zu Einsätzen von über 500 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Steuereinnahmen jährlich. Diese Zahlen wirken auf den ersten Blick beeindruckend und suggerieren, dass ein Ersatz der Einkommenssteuer durch Zölle durchaus machbar wäre. Doch der Kern der Problematik liegt in der Annahme, dass die Mengen der importierten Waren unverändert bleiben, obwohl sich die Preise durch die Zollerhöhungen vervielfachen. Zölle wirken wie eine indirekte Steuer auf Konsum und Produktionsmittel. Steigen die Importkosten durch Zollaufschläge, werden die Preise für entsprechende Güter für Unternehmen und Verbraucher deutlich höher.

Diese Mehrkosten führen zwangsläufig zu einem Rückgang der Nachfrage nach teureren importierten Produkten, da Endverbraucher und Unternehmen auf inländische Produkte ausweichen, Sparmaßnahmen ergreifen oder ganz auf den Kauf verzichten. Die Konsequenz ist eine Verkleinerung der Importbasis, auf die der erhöhte Zoll angewendet werden kann. Somit ergibt sich ein Teufelskreis: Um die angestrebten Einnahmen aufrechtzuerhalten, müssten die Zollsätze immer weiter steigen, bis der Markt vollständig austrocknet oder sich massiv verzerrt. In anderen Worten: Ein mittelfristig tragfähiger Ersatz der Einkommenssteuer durch Zölle ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Neben der ökonomischen Perspektive ist auch die politische Dimension von Bedeutung.

Die Senkung oder Abschaffung der Einkommenssteuer liegt ausschließlich in den Händen des Kongresses. Obwohl die Exekutive das Recht besitzt, Zölle zu verhängen, ist eine einseitige Aufhebung der Einkommensteuer durch den Präsidenten nicht möglich. Angesichts der steigenden Staatsverschuldung und der bereits hohen Ausgaben der US-Regierung ist es fraglich, ob der Kongress überhaupt bereit wäre, auf die wichtigsten Einnahmequellen zu verzichten – zumal Zölle als protektionistisches Instrument auch Wettbewerbs- und Handelskonflikte verschärfen können. Die protektionistische Handelspolitik, die Trump mit seinen Zollerhöhungen verfolgt, richtet jedoch auch erheblichen Schaden im Inland an. Höhere Importpreise führen zu höheren Produktionskosten, welche Unternehmen vieler Branchen belasten.

Das wirkt sich wiederum negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Firmen auf globaler Ebene aus. Darüber hinaus trifft die Verteuerung importierter Waren Verbraucher, insbesondere jene mit geringeren oder mittleren Einkommen, die einen größeren Anteil ihres Budgets für Konsumgüter aufwenden. Somit generiert eine Zollpolitik, die ausschließlich auf höhere Einnahmen abzielt, soziale Spannungen und wirtschaftliche Ungleichheiten. Eine weitere Überlegung betrifft die internationale Handelspolitik und diplomatische Beziehungen: Zölle verursachen oft Gegenmaßnahmen von Handelspartnern. Diese Reaktionen können den Export amerikanischer Waren erschweren und so die Handelsbilanz verschlechtern.

Im schlimmsten Fall drohen Handelskriege, die die Wirtschaft beider Seiten schädigen. Diese Dynamiken führen nicht nur zu unmittelbaren wirtschaftlichen Einbußen, sondern können auch die langfristige Stabilität der globalen Märkte gefährden. Historisch betrachtet war das US-amerikanische Steuersystem im 19. Jahrhundert tatsächlich stark auf Zölle angewiesen. Doch seit der Einführung der Federal Income Tax im Jahr 1913 hat sich die Fiskalstruktur massiv verändert, um den modernen Anforderungen eines komplexen und globalisierten Wirtschaftssystems gerecht zu werden.

Die Einkommenssteuer ist inzwischen die wichtigste Einnahmequelle der Bundesregierung, getragen von einer breiten Basis von Steuerzahlern. Die Abhängigkeit von Zöllen wurde gleichzeitig stark reduziert, was wirtschaftliche Effizienz und internationalen Handel begünstigt hat. Trumps Vorstellung, die Bundesfinanzen durch eine Rückkehr zu hohen Zöllen zu retten, stellt eine Vereinfachung ökonomischer Zusammenhänge dar. Eine solche Herangehensweise ignoriert, dass Zölle keine einfache Einnahmequelle sind, sondern komplexe wirtschaftliche Auswirkungen haben. Die Vorstellung, dass hohe Zölle ohne negative Folgen die umfangreichen Einnahmen aus Einkommenssteuern ersetzen können, widerspricht den Grundprinzipien von Angebot, Nachfrage und Marktverhalten.

Außerdem unterläuft die strenge Anwendung hoher Zölle die Prinzipien der globalisierten Wirtschaft. In einer Welt, in der Produktionsketten und Konsumländer eng verflochten sind, führt Protektionismus nicht nur zu Markteinbußen und höheren Preisen, sondern behindert auch Innovation und Wachstum. Unternehmen müssen flexibel auf globalisierte Märkte reagieren können, statt durch künstliche Preishemmnisse eingeschränkt zu werden. In der politischen Debatte bleibt die Herausforderung bestehen, wie die Bundesregierung langfristig nachhaltige Einnahmequellen sichern kann, ohne die Wirtschaft und Gesellschaft zu schädigen. Steuerreformen müssen breit angelegt und ausgewogen sein, um Wettbewerbsfähigkeit, sozialpolitische Fairness und fiskalische Verantwortung zu verbinden.