Lisp gilt als eine der ältesten und gleichzeitig einflussreichsten Programmiersprachen der Welt. Seit seiner Entwicklung in den 1950er Jahren hat sie viele moderne Programmierparadigmen geprägt, nicht zuletzt im Bereich der funktionalen Programmierung und der Verarbeitung komplexer Datenstrukturen. Doch trotz dieser Errungenschaften gibt es fundamentale Probleme, die Lisp seit Jahrzehnten begleiten und die heute, im Jahr 2024, noch immer relevant sind. Im Mittelpunkt steht dabei die sogenannte Cons-Zelle, das elementare Bausteinprinzip für Listen in Lisp. Dieser Artikel stellt sich der Frage, warum die Cons-Zelle einerseits als kraftvolles Werkzeug gilt, andererseits aber auch als größte Schwäche der Sprache gesehen werden kann, und beleuchtet die Auswirkungen und möglichen Alternativen.

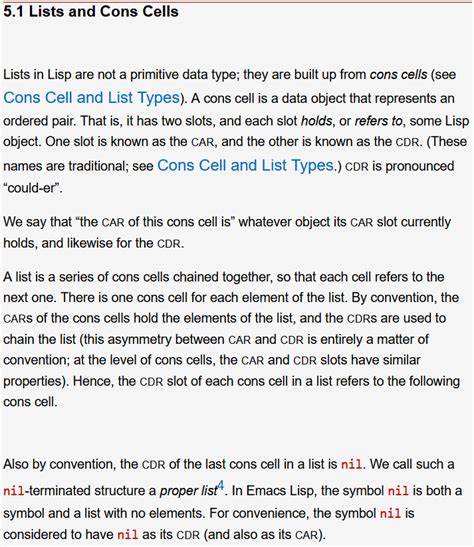

Die Cons-Zelle: Ursprung und Bedeutung Die Cons-Zelle, bestehend aus zwei Teilen, ist das primitive Datenstrukturkonzept in Lisp, mit dem Listen aufgebaut werden. Funktional betrachtet kann man sich die Cons-Zelle als ein Paar von zwei Elementen vorstellen: das erste als Kopf (car), das zweite als Schwanz (cdr). Listen werden dann durch Verschachtelung dieser Paare gebildet. Historisch betrachtet erwuchs diese Struktur aus Hardware-Überlegungen der 1960er Jahre, als Ressourcen knapp waren und einfache, effiziente Speicherstrukturen benötigt wurden. Dadurch konnte Lisp mit relativ geringem Aufwand dynamische Datenstrukturen abbilden und manipulieren.

Aus Sicht der mathematischen Funktionalität scheint das Prinzip elegant. Doch wenn man sich die praktische Nutzung anschaut, offenbaren sich tiefgreifende Probleme. Die Beschränkung auf zwei Elemente pro Einheit zwingt zur verschachtelten Strukturierung. Dies bedeutet, dass längere Listen, die man in alltäglichen Anwendungen benötigt, durch eine Kette von Cons-Zellen repräsentiert sind. Daraus resultiert eine komplexe Baumstruktur, die dem Programmierer einiges abverlangt, vor allem wenn es darum geht, Listen nicht nur zu erstellen, sondern auch effizient und intuitiv zu durchlaufen oder zu manipulieren.

Syntax und API: Eine Problematik der Zugänglichkeit Eine der sichtbarsten Konsequenzen des Cons-Konzepts ist die spezielle und für viele Programmierer wenig intuitive Syntax, die Lisp mit sich bringt. Funktionen wie car, cdr und diverse Kombinationen wie cadr, caddr oder caadr sind essenzielle Zugriffe, um Listen zu verarbeiten. Diese Notation wirkt auf Neulinge verwirrend und bildet eine hohe Einstiegshürde. Zudem erfordert der Umgang mit Kons-Zellen ein Denken auf einer sehr niedrigen Abstraktionsebene, das oft von der eigentlichen Problemstellung ablenkt. Darüber hinaus entstehen durch die explizite Nutzung von Cons-Zellen auch Programmierkonventionen, die von der Sprache tradiert werden, wie zum Beispiel die sog.

'proper lists'. Diese sind Listen, die im Gegensatz zu sogenannten Improper Lists (bei denen das letzte cdr kein Nil ist) eine eindeutige und korrekte verschachtelte Struktur besitzen. Für Entwickler bedeutet dies, eine Art Mini-Protokoll verstehen zu müssen, um sicherzugehen, dass ihre Listen korrekt sind und vermiedene Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Solche komplexen Regeln wirken sich negativ auf die Lesbarkeit und Wartbarkeit von Lisp-Code aus. Einhemmen und Behindern der Entwicklung Die grundlegende Verwendung von Cons als Listenprimitive hat auch Folgen für die Entwicklung komplexerer Datenstrukturen in Lisp.

So ist zum Beispiel für die Arbeit mit Bäumen keine einheitliche Datenstruktur etabliert. Da Listen in Lisp grundsätzlich aus Cons-Zellen bestehen, hängt die Darstellung eines Baumes stark davon ab, wie der Entwickler die Verschachtelung vornimmt. Es gibt keinen standardisierten oder verpflichtenden Typ für Bäume, was die Entwicklung von generischen Baumfunktionen erschwert. Folglich muss jede Implementierung für Baumoperationen individuell auf die verwendete Cons-Struktur angepasst werden, was zu inkonsistenten und oftmals ineffizienten Lösungen führt. Darüber hinaus erlaubt die Cons-Struktur das Mischen von proper und improper lists.

So sind komplexe, heterogene Verschachtelungen möglich – zum Beispiel Listen mit inneren Cons-Strukturen und inneren Listen. Das macht eine einheitliche Behandlung von Listen im gesamten Programm komplex und erschwert das Schreiben von allgemein gültigen Funktionen und Abstraktionen. Es entstehen wildwüchsige Codebasen mit inkonsistenten Datenrepräsentationen, die schwer zu debuggen und zu warten sind. Kritik und Alternative Perspektiven Viele Fachleute und Lisp-Enthusiasten haben in der Vergangenheit kritische Worte zur Rolle der Cons-Zelle gefunden. Der Racket-Dokumentation zufolge wird die Problematik deutlich beschrieben, da die direkte Manipulation von Cons-Zellen zu weniger klaren und robusten Programmen führt.

Auch Guy Steele, eine Ikone in der Lisp-Gemeinschaft, äußerte sich skeptisch gegenüber Iterationen über Cons und sprach sich für Rekursion und das Abschaffen der direkten Kons-Benutzung aus. Eine oft geglaubte Fehlannahme ist, dass Cons zwangsläufig mächtig sei. Zwar ermöglicht sie grundlegend die Konstruktion beliebiger verschachtelter Strukturen. Doch ihre Nähe zu niedrigstufigen Computerstrukturen erzeugt eine Art Komplexität, die für höhere Abstraktionsebenen eher hinderlich ist. Vergleichbar ist dies mit der Programmiersprache Assembler, die zwar sehr mächtig ist, aber für viele Anwendungsbereiche nicht praktikabel erscheint.

Hinsichtlich praktischer Alternativen herrscht heute eine neue Offenheit. Moderne funktionale Programmiersprachen wie Haskell verwenden ebenfalls Listen, die intern oft ähnlich aufgebaut sind, aber in der Schnittstelle nicht auf Cons zugreifen. Stattdessen bieten sie abstrahierte Konstrukte wie Muster-matching, die Entwicklern erlauben, komplexe Datenstrukturen einfacher und einheitlicher zu behandeln. Auch neuere Lisp-Dialekte wie Clojure verzichten auf die direkte Exposition von Cons-Zellen. Stattdessen wird ein Konzept von Sequenzabstraktionen eingeführt, das die interne Implementierung verbirgt und so eine einheitliche und moderne Behandlung von Listen und anderen Datenstrukturen ermöglicht.

Warum wurde das Cons-Problem nicht behoben? Die Beantwortung dieser Frage führt in die historische Entwicklung von Lisp zurück. In den 1960er und 1970er Jahren war es ein großer Fortschritt, überhaupt Listen als Einheit in einer Programmiersprache zu etablieren. Damals waren Computerressourcen knapp und einfache Strukturen wie die Cons-Zelle schienen sinnvoll und effizient. Dass die Cons-Zelle im Lauf der Zeit eine strukturbedingte Einschränkung wurde, wurde erst ab den 1990er Jahren mit dem Aufkommen moderner Hochsprachen und deren neuen Paradigmen deutlicher. Bis zu diesem Zeitpunkt war Lisp und seine Implementierung zu tief mit Cons verbunden, als dass eine grundlegende Änderung leicht umzusetzen gewesen wäre.

Zudem war flaches, also wenig verschachteltes Listen-Handling im Alltag meist ausreichend und die komplexeren Mängel des Cons überhaupt noch nicht so entscheidend. Viele Entwickler nutzen Lisp hauptsächlich für Aufgaben, bei denen einfache Listen oder zweistufige Datenstrukturen genügen. Erst mit der Verbreitung moderner Sprachen wie Perl, Python oder JavaScript, die mit strukturierten Datentypen wie Arrays und Objekten viel flexibler umgehen, wurde das historische „Cons-Problem“ deutlicher hervorgehoben. Gleichzeitig ist die Konsolenstruktur des Computers zwar immer noch vorhanden, wird aber nicht mehr als Schnittstelle explizit verwendet. Vielmehr setzt man auf höher abstrahierte Konzepte.

Moderne Lösungen und Ausblick Lisp hat auch im Jahr 2024 weiterhin seinen Platz, vor allem in der Forschung und bei spezifischen Anwendungen. Doch das Verständnis seiner Limitierungen ist essentiell, um sie zu adressieren und zukunftsfähige Konzepte zu schaffen. Dialekte wie Clojure zeigen, dass man aus den Problemen lernen kann, indem man die direkte Sichtbarkeit und Bearbeitung der Cons-Zelle vermeidet und stattdessen auf abstrakte Sequenztpyen und einheitliche Schnittstellen setzt. Damit lässt sich die Mächtigkeit von Listen und anderen komplexen Daten besser ausspielen, ohne in der Syntax oder Semantik durch niedrige Strukturen gehemmt zu sein. Darüber hinaus könnte eine Standardisierung auf „proper lists“ als verbindliches Paradigma einen Wandel bewirken.