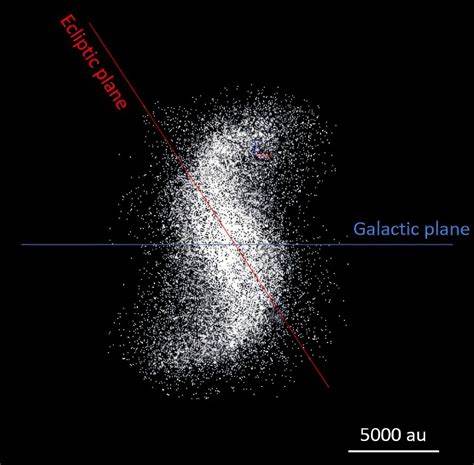

Das Sonnensystem ist von einer Vielzahl faszinierender Strukturen umgeben, die weit über die bekannten Planeten hinausgehen. Eine der mysteriösesten Regionen ist die Oortsche Wolke, ein hypothetisches kugelförmiges Gewölbe aus Milliarden von Eiskörpern, die das Sonnensystem in einer enormen Entfernung umgeben. Innerhalb der Oortschen Wolke, genauer gesagt in deren innerem Bereich, haben Wissenschaftler kürzlich eine bemerkenswerte Spiralstruktur entdeckt, die unser Verständnis der Dynamik des äußeren Sonnensystems revolutionieren könnte. Die Oortsche Wolke wurde erstmals im 20. Jahrhundert theoretisch beschrieben, um die Herkunft der kurzperiodischen Kometen zu erklären.

Obwohl sie noch nie direkt beobachtet wurde, gilt sie als Reservoir von Kometen, die bei Störungen durch nahe Vorbeiziehende Sterne oder galaktische Ereignisse ins innere Sonnensystem geschleudert werden können. Diese Wolke besteht aus zahlreichen eisigen Körpern, die teilweise Reste aus der Entstehungszeit des Sonnensystems repräsentieren. Die Spiralstruktur im inneren Bereich der Oortschen Wolke ist ein überraschendes Beobachtungsphänomen, das mittels komplexer Simulationen und Beobachtungsdaten aus Langzeitstudien ins Licht gerückt wurde. Diese Struktur ähnelt einer spiralförmigen Dichtewelle, die durch gravitative Einflüsse innerer und äußerer Kräfte zustande kommt. Eine solche Anordnung wird üblicherweise mit Galaxien oder protoplanetaren Scheiben assoziiert, doch im Hinblick auf die Oortsche Wolke wirkt sie besonders ungewöhnlich und faszinierend.

Diese spiralähnliche Formation könnte durch die gravitative Wechselwirkung zwischen der Oortschen Wolke und nahen Sternen erklärt werden, die an unserem Sonnensystem vorüberziehen. Die Wechselwirkungen führen zu Wellenbewegungen, die sich in Spiralarmen manifestieren können. Zusätzlich spielt die gravitative Kraft der Galaxie selbst eine wesentliche Rolle, indem sie periodisch in die Struktur und Verteilung der Oortschen Wolke eingreift. Darüber hinaus sind die Bewegungen der fragilen Eiskörper innerhalb dieser inneren Zone nicht nur durch externe Einflüsse geprägt, sondern auch durch interne gravitative Effekte, die durch die Verteilung der Materie selbst entstehen. Diese Interaktionen fördern die Entstehung von dichten Regionen, die sich in einer geradlinigen oder spiralförmigen Anordnung organisieren und somit die bekannte Struktur formen.

Die Erforschung dieser Spiralstruktur ermöglicht es Wissenschaftern, Rückschlüsse auf die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems zu ziehen. Da die Oortsche Wolke als Relikt der frühen Planetenentstehung gilt, könnte das Verständnis ihrer komplexen Strukturen Hinweise darauf geben, wie sich frostige Körper unter den gravitativen Einflüssen bewegten und wie Außeneinflüsse, wie zum Beispiel nahe Sterne und galaktische Wellen, die Form des Sonnensystems prägten. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die mögliche Verbindung zwischen dieser Spiralstruktur und dem Auftreten von Kometen oder anderen kleinen Objekten, die von der Oortschen Wolke ins innere Sonnensystem geschleudert werden können. Da diese Spiralstruktur bestimmte Regionen der Dichtekonzentration enthält, könnten diese Gebiete als Quelle verstärkter Kometenaktivität dienen. Dies hat große Bedeutung für die Erforschung der Häufigkeit periodischer Kometen und der möglichen Einschlagsgefahr auf Planeten, inklusive der Erde.

Die Untersuchung dieser Spiralen bringt zudem Herausforderungen mit sich. Die enorme Entfernung und geringe Leuchtkraft der Objekte in der Oortschen Wolke erschweren direkte Beobachtungen. Daher sind derzeit vor allem mathematische Modelle und Simulationen die Grundlage für das Verständnis der dortigen Dynamik. Mit dem Fortschritt in der Astrophysik und neuen Teleskopen, beispielsweise Weltraumteleskopen und Bodenobservatorien mit hoher Auflösung, könnten künftig genauere Daten gewonnen werden, um diese Strukturen nicht nur theoretisch, sondern auch visuell zu erfassen. Nicht zuletzt bietet die Spiralstruktur interessante Anknüpfungspunkte für interdisziplinäre Forschungen.