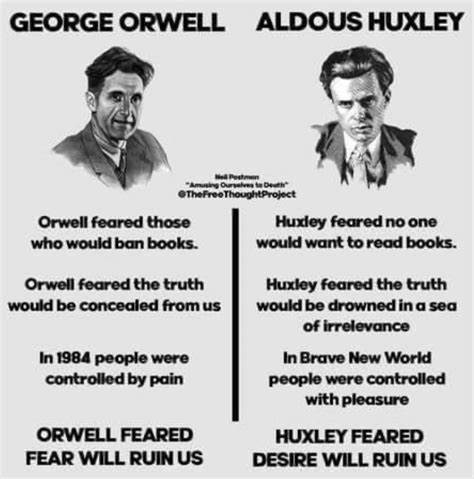

In der heutigen Zeit wird der Begriff „Orwellianisch“ oft benutzt, um eine Welt zu beschreiben, in der Freiheit unterdrückt, die Wahrheit kontrolliert und die Menschen durch Angst manipuliert werden. Doch dieser Eindruck entspricht nicht mehr der Realität. Stattdessen leben wir in einer Ära, die Aldous Huxley in seinem berühmten Roman „Brave New World“ vorhergesehen hat: eine Welt der Überstimulation, oberflächlichen Befriedigung und freiwilligen Unterwerfung. Unsere Gesellschaft befindet sich längst nicht mehr in einem Zustand autoritärer Diktatur, sondern in einem subtileren Zustand der Ablenkung, der Lustmaximierung und Informationsflut, in der die Freiheit zwar formal besteht, faktisch jedoch verloren geht.George Orwell warnte vor einer Welt, in der Informationen kontrolliert werden, Bücher verboten sind und der Staat die Wahrheit manipuliert, um die Bevölkerung zu unterdrücken.

Seine Vision einer totalitären Gesellschaft mit allgegenwärtiger Überwachung hat viele geprägt und prägt noch heute unser politisches Denken. Doch während Orwell den Fokus auf Zensur und Angst legte, sah Huxley eine Gesellschaft, die ihre Freiheit nicht durch äußeren Zwang verliert, sondern durch selbst auferlegte Bequemlichkeit und Ablenkung. Huxley beschrieb in „Brave New World“ eine Bevölkerung, die das Denken aufgibt, sich mit technischen und chemischen Mitteln „glücklich“ macht und so ihre eigene Versklavung akzeptiert.Diese Differenzierung ist relevanter denn je, wenn man die heutigen gesellschaftlichen Mechanismen betrachtet. In unserer modernen Welt herrscht kein Mangel an Informationen.

Ganz im Gegenteil: Informationen sind überfließend, Nachrichten und Meinungen prasseln nahezu unaufhörlich auf uns ein. Die Wahrheit ertrinkt in der Flut von Daten, Meinungen und Desinformationen. Anstatt dass Informationen zurückgehalten werden, werden sie so massenhaft verbreitet, dass es unmöglich erscheint, die Wichtigen vom Unwichtigen zu trennen. Genau das ist der Kern des sogenannten „Muzzle Velocity“ Effekts: durch Überflutung mit Nachrichten und Skandalen wird die Fähigkeit zur fokussierten Aufmerksamkeit zerstört. Heute spielt nicht das Verstecken der Wahrheit die Hauptrolle, sondern das Überwältigen mit belanglosen oder polarisierenden Meldungen, damit niemand mehr das Wesentliche erkennt oder sich lange damit beschäftigt.

Die digitalen Medien und sozialen Netzwerke sind dabei wichtige Akteure. Algorithmen, die darauf ausgelegt sind, unsere Aufmerksamkeit zu fesseln, zeigen uns ständig neue Inhalte, die schnelle Emotionen statt tiefgründige Reflexion erzeugen. Kurze Schlagzeilen, Bilder und Memes ersetzen lange Analysen. Das Resultat ist nicht mehr ein kritischer Diskurs, sondern ein ständiger Strom von Ablenkungen, die uns müde und oberflächlich machen. Wir sind Gefangene unserer eigenen Bedürfnisbefriedigung: Likes, Shares und schnelle Reaktionen geben uns kurzfristige Befriedigung, während wir entscheidende Fragen und komplexe Zusammenhänge ignorieren.

Dazu kommt die Rolle der künstlichen Intelligenz, die als modernes „Soma“ fungiert – eine Referenz an die Droge aus Huxleys Roman, die Euphorie und Flucht aus der Realität erzeugte. Heute übernehmen KI-Systeme nicht nur Aufgaben, die menschliches Nachdenken erfordern, sondern sie übernehmen auch das Formulieren von Gedanken, Schreibarbeiten und sogar Meinungsbildung. Autocomplete und Textgeneratoren machen es uns leicht, Informationen schnell zu produzieren, doch sie rauben uns den nötigen mentalen „Friction“, die notwendig ist, um wirklich zu reflektieren, Zusammenhänge zu verstehen und neue Ideen zu entwickeln. Diese Reibung war früher der Motor für kreatives und kritisches Denken – heute wird sie im Namen von Effizienz und Geschwindigkeit abgebaut.Die freiwillige Akzeptanz dieser Zustände macht die Situation besonders prekär.

Anders als in klassisch autoritären Regimen, in denen Menschen unter Androhung von Gewalt schweigen, wählen viele heute selbst die scheinbare Bequemlichkeit der Ablenkung und den geborgenen Kokon der eigenen Blase. Die Gesellschaft neigt zur Polarisierung und Rückzug in ideologische Gruppen, die bereitwillig einfache Antworten und klare Feindbilder annehmen. Dieser Mangel an Komplexität und Offenheit ist Ausdruck einer massenhaften Sehnsucht nach Sicherheit in einer unübersichtlichen Welt. Medien, Parteien und Plattformen bedienen diese Bedürfnisse und verstärken sie durch gezielte Inhalte, die kurzlebige Empörung erzeugen.Diese Tendenz zeigt sich auch darin, wie wir mit Wissen umgehen.

Früher galt es als erstrebenswert, Analysen zu vertiefen, Bücher zu lesen und Diskussionen zu führen. Heute dominieren Schnellschüsse, oberflächliche Meinungen und das Weiterverbreiten von Informationen, ohne sie kritisch zu hinterfragen. Das geistige Müßiggang, der früher oft verpönt war, ist heute ein gezielt praktizierter Zustand als Gegenpol zur Informationsüberflutung. Zeiten der Langeweile oder des Nachdenkens werden als verlorene Zeit empfunden, obwohl genau diese Momente die Kreativität und kritisch-analytische Fähigkeiten fördern.Auf individueller Ebene bedeutet dies, bewusster mit der eigenen Zeit und dem eigenen Wissen umzugehen.

Der bewusste Verzicht auf ständige Erreichbarkeit, die Suche nach Tiefgang bei der Informationsaufnahme und das Pflegen von echten Gesprächen und Diskussionen können helfen, dem kollektiven Trend entgegenzuwirken. Das Lesen längerer Texte, das Finden von Freude an „langsamem“ Denken und die aktive Reflexion sind Werkzeuge, um im Heute das selbstbestimmte Denken zu bewahren. Gerade in einer Zeit, in der Algorithmen das Ruder immer stärker übernehmen, sind es die menschlichen Fähigkeiten zur Empathie, Vorstellungskraft und kritischem Denken, die Zukunft gestalten können.Politisch gesehen werden diese Entwicklungen oft verkannt. Die traditionellen Mechanismen von Macht und Herrschaft scheinen sich zu verändern.

Die Bedrohung durch Überwachung und Zensur ist zwar real, aber es sind oft die subtileren Formen der Kontrolle, die nachhaltiger wirken. Menschen, die freiwillig ihre Kritikalität zugunsten von Unterhaltung und unmittelbarer Befriedigung aufgeben, geben auch ihre politische Macht ab. Das macht es für autoritäre Regime oder oligarchische Eliten einfacher, ihre Kontrolle zu festigen, ohne offen Gewalt anzuwenden. Stattdessen wird die Gesellschaft durch Ablenkung, Polarisierung und digitale „Soma“-Analogien befriedet und ruhiggestellt.Insgesamt lässt sich sagen, dass die Gefahr heute nicht (nur) darin besteht, dass die Wahrheit verschwiegen oder verboten wird, sondern dass sie in einer Welt der Informationsflut untergeht, des Interesses beraubt und absichtlich verwässert wird.

Der Übergang von Orwell zu Huxley beschreibt deshalb eine Verlagerung von Zwang und Angst hin zu Selbstunterwerfung durch Überstimulation und Überkonsum an Reizen. Diese Entwicklung fordert uns heraus, bewusster und reflektierter mit unseren digitalen Realitäten umzugehen, unser Denkvermögen zu kultivieren und soziale sowie politische Strukturen zu hinterfragen, die diese Zustände fördern.Die Wahl liegt letztlich bei uns allen: akzeptieren wir die Rolle des passiven Konsumenten, der in einer konstanten Dopaminjagd gefangen ist, oder werden wir aktiv, schaffen Räume für echte Bildung und Debatte, und geben dem Denken und der Reflexion wieder jenen Stellenwert, den sie verdienen? Nur so können wir der heutigen Dystopie entkommen und eine Gesellschaft formen, die menschliche Freiheit nicht nur formal, sondern tatsächlich ermöglicht und schätzt.