Der Gedankenstrich – dieser oft unterschätzte Strich, der zwischen Wörtern oder Satzteilen auftaucht – erlebt eine Renaissance, nicht zuletzt weil Künstliche Intelligenz ihn als stilistisches Mittel übernommen hat. In der Diskussion um KI-generierte Texte taucht immer wieder das Argument auf, dass die Verwendung von Gedankenstrichen ein Hinweis auf maschinelles Schreiben sei. Doch diese Sichtweise greift zu kurz und verkennt die lange Tradition und den praktischen Nutzen, den der Gedankenstrich im geschriebenen Deutsch bietet. Vielmehr zeigt sich: KI spiegelt die Schreibweise wider, die von guten Autoren seit Jahrzehnten gepflegt wird. Wer also Angst hat, Gedankenstriche würden „verraten“, dass ein Text von einer Maschine stammt, unterschätzt deren funktionalen Wert und die Bedeutung von guter Typografie allgemein.

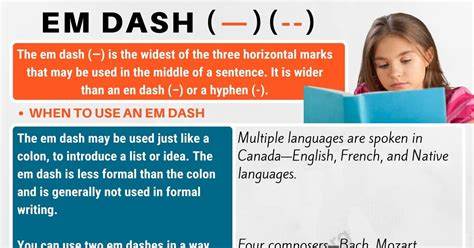

Der Gedankenstrich ist mehr als nur ein Bindestrich oder ein falsches Satzzeichen. In der deutschen Sprache dient er als ein wirkungsvolles Mittel zur Hervorhebung, zur Einfügung von erklärenden Einschüben oder zur markanten Unterbrechung eines Satzflusses. Er schafft eine Pause, die der Leser fast unbewusst wahrnimmt und die ihn auf wichtige Elemente aufmerksam macht. Gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit, in der Leser online oft nur flüchtig über Texte „fliegen“, gewinnt der Gedankenstrich als Aufmerksamkeitssignal an Bedeutung. Künstliche Intelligenz lernt ihre Schreibweise aus gewaltigen Datenmengen, die aus menschlichen Texten bestehen.

Wenn also KI zunehmend Gedankenstriche verwendet, spiegelt das die Tatsache wider, dass gute Autoren sie als unverzichtbares Stilmittel nutzen. Dies ist kein Zeichen von „Unnatürlichkeit“, sondern von Qualität und bewährter Praxis. Das Entfernen von Gedankenstrichen aus Texten, nur um eine potenzielle KI-Autorenschaft zu verschleiern, führt nicht zu besserem Schreiben, sondern häufig zu holprigen und weniger klaren Sätzen. Typografie ist mehr als Ästhetik. Sie ist ein Werkzeug, um das Lesen zu erleichtern und die Aufmerksamkeit des Lesers gezielt zu lenken.

Ein gut eingesetzter Gedankenstrich kann einen Satz spannender machen, indem er wichtige Informationen hervorhebt oder einen Gedankenfluss unterbricht, ohne dass die Verständlichkeit leidet. Im Gegensatz dazu kann das Fehlen oder falsche Verwenden von Gedankenstrichen Sätze überladen oder schwer verständlich machen. Betrachtet man gedruckte Bücher von anerkannten Autoren, findet man beiläufig Hinweise darauf, dass Gedankenstriche seit Langem fester Bestandteil der guten Schriftsprache sind. Dies ist keine zufällige Eigenart, sondern Ausdruck eines bewussten sprachlichen Feingefühls. Ein praktisches Beispiel zeigt, warum Gedankenstriche einen echten Mehrwert bieten: Der Satz „Diese Diagnose gibt Ihnen eine schnelle Möglichkeit, Warnzeichen zu erkennen — bevor sich die Lage verschlechtert“ bekommt durch den Gedankenstrich eine unmittelbare Betonung der zeitlichen Abfolge und des wichtigen Vorhersehens.

Entfernt man den Gedankenstrich, wirkt der Satz flach und weniger präzise. Setzt man stattdessen einen Bindestrich ein, entsteht gar ein Sinnfehler („Warnzeichen-bevor“), der nicht nur holprig klingt, sondern auch grammatikalisch falsch ist. Die Sorge, dass Texte durch Gedankenstriche ihre Authentizität verlieren könnten, zeigt eine fragwürdige Haltung gegenüber der KI-unterstützten Schreibkultur. Es ist daher sinnvoller, sich daran zu gewöhnen, dass gute Schreibstile – online wie offline – immer auch bestimmte typografische Mittel nutzen, um Lesbarkeit und Verständlichkeit zu fördern. Die künstliche Intelligenz hat hier von erfahrenen Autoren gelernt und keinen Grund, diese guten Praktiken zu verwerfen.

Im Gegenteil: Der Gedankenstrich steht exemplarisch für ein Zusammenspiel aus Klarheit, Struktur und ästhetischem Feingefühl im geschriebenen Wort. Ein weiterer Aspekt ist die sogenannte „Leseraufmerksamkeit“. Diese ist eine knappe Ressource, die durch unnötige Komplexität oder schlechte Layoutgestaltung schnell erschöpft wird. Gekonnter Einsatz von Gedankenstrichen hilft, diese Aufmerksamkeit zu schonen, indem er den Lesefluss unterstützt und Verständnis erleichtert. In einer Zeit, in der die Menschen von Informationen überflutet werden, ist jeder Moment, den man für eine klare Kommunikation gewinnt, wertvoll.

Nicht zuletzt darf man über den Gedankenstrich auch mit dem Blick auf die Schreibkultur nachdenken. 25 Jahre Erfahrung manuelles Einfügen von Gedankenstrichen in digitalen Texten haben gezeigt, dass dieser kleine Strich einen großen Unterschied macht. Wenn KI diese Erfahrung ebenfalls reflektiert, erkennt man, dass sie keineswegs ein Ersatz für menschliche Kreativität ist, sondern ein Abbild dessen, was sich als gut bewährt hat. Abschließend lässt sich sagen, dass die Angst vor Gedankenstrichen als vermeintlichem Hinweis auf KI-Texte unbegründet ist und vor allem eins zeigt: ein Missverständnis darüber, was gute Typografie bedeutet und warum sie wichtig ist. Vielmehr sollten Schreibende die Möglichkeiten dieses Mittels nutzen, um ihre Texte lebendiger, klarer und ansprechender zu machen.

Gedankenstriche sind nicht das Symbol für Maschinenautorenschaft, sondern für hohe Schreibkultur – und daran sollten wir uns alle orientieren.