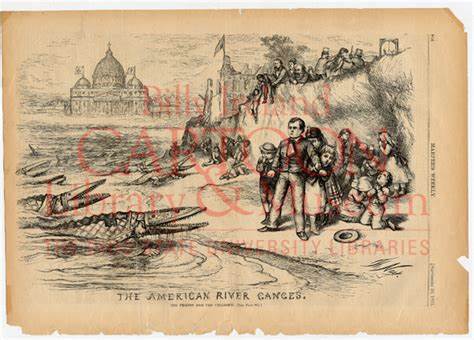

Im Zentrum des 19. Jahrhunderts befand sich die Vereinigten Staaten in einem Umbruch, der von gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Spannungen geprägt war. Die Welle an Einwanderung besonders irischer Katholiken, die Änderung der Bildungspolitik und die politischen Machtkämpfe schufen eine komplexe Landschaft voller kontroverser Debatten. Ein bedeutendes Zeugnis dieser Epoche ist die Karikatur „The American River Ganges“ von Thomas Nast, einem Künstler, dessen Werke bis heute für ihre politische Schärfe und gesellschaftliche Relevanz geschätzt werden. Diese Karikatur bietet eine faszinierende visuelle Darstellung der Auseinandersetzungen um religiöse Bildung und politische Kontrolle, die über reine Kunst hinaus auch als Spiegelbild damaliger Politik und Gesellschaft gilt.

Thomas Nast, oft als der „Prinz der Karikaturisten“ bezeichnet, war bekannt für seine pointierten, oft scharfzüngigen Illustrationen, die politische und gesellschaftliche Themen kommentierten. „The American River Ganges“ erschien am 30. September 1871 im Harper’s Weekly und ist eine Holzstichzeichnung, die tief in die Konflikte um öffentliche und katholische Schulen eintaucht. Der Titel selbst verweist auf den indischen Fluss Ganges, der in Indien als heilig betrachtet wird. Dies war ein bewusster Akt der Provokation und Symbolik, um die katholische Schule als „exotisch“ und „fremd“ für das protestantische Amerika jener Zeit darzustellen.

Die Entstehung dieser Karikatur entspringt einer hitzigen Debatte über die Finanzierung und den Platz katholischer Schulen im öffentlichen Bildungssystem. Mit zunehmender Zahl katholischer Einwanderer, besonders aus Irland, begann eine Bewegung hin zu eigenen Schulen, die vor kirchlichem Einfluss geschützt waren. Die politische Macht der irisch-katholischen Gemeinschaft in Städten wie New York wuchs, insbesondere unter dem Einfluss von Tammany Hall, der demokratischen politischen Maschine, die es schaffte, öffentliche Gelder für diese Schulen zu sichern. Dieses Vorgehen stieß bei vielen protestantisch geprägten Amerikanern auf vehementen Widerstand und entfachte eine landesweite Diskussion über Immigration, Religion und patriotische Loyalität. Die „American River Ganges“-Karikatur zeigt eine düstere Szenerie, in der kleine Kinder, symbolisch für die katholische Gemeinde, von Politikern in einen Fluss geworfen werden, der von reptilienartigen Bischöfen bewohnt wird.

Diese Darstellung war bewusst gewählt, um die Gefahr und den „verderblichen“ Einfluss der katholischen Kirche auf die öffentliche Jugend zu illustrieren. Der Fluss als Metapher für einen Strom gefährlicher religiöser Ideen spiegelt die Ängste wider, die protestantische Teile der Gesellschaft gegenüber der katholischen Gemeinschaft hegten. Gleichzeitig weht die amerikanische Flagge kopfüber – ein weltweit anerkanntes Notsignal – über den Ruinen einer öffentlichen Schule, was die Alarmbereitschaft und den Untergang öffentlicher Bildung symbolisiert. Die Kritik an der katholischen Kirche wurde dabei nicht nur als religiöses, sondern auch als politisches Problem verstanden. Die Verbindung zu den exotischen und als rückständig empfundenen Kulten Indiens durch den Verweis auf den Ganges-Fluss suggerierte Fremdheit, Fanatismus und unamerikanische Werte, was die Wogen der antikatholischen, nativistischen Bewegung weiter anheizte.

Diese Bewegung, die besonders von republikanischen Politikern getragen wurde, setzte sich für den Schutz heimischer Interessen gegenüber Migranten ein und nutzte die Angst vor gesellschaftlichem Wandel als politisches Kapital. Die Debatte um die Schulen war somit vielschichtig. Es ging nicht nur um die Frage der Finanzierung, sondern auch um Identität, kulturelle Zugehörigkeit und Machtverhältnisse. Bis heute lässt sich die Wirkung solcher politischen Karikaturen an ihrer Fähigkeit messen, komplexe Sachverhalte auf einfache, aber eindringliche Symbole zu reduzieren, die starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Thomas Nast nutzte diese Methode meisterhaft, um gesellschaftliche Konflikte sichtbar zu machen und die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

In einem weiteren historischen Kontext betrachtet, zeigt „The American River Ganges“ auch die Rolle der Medien und visuellen Kunst als Instrumente politischer Auseinandersetzungen. Karikaturen dieser Art erreichten ein großes Publikum und formten die Debatten jenseits der politischen Arenen. Sie konnten Ängste schüren, Identitäten stärken, aber auch polarisieren – Auswirkungen, die bis in die heutige Zeit nachwirken. Es ist auch bemerkenswert, wie tief verwurzelt Vorurteile und Ängste gegenüber anderen Kulturen und Religionen damals schon in der amerikanischen Gesellschaft waren. Die Verknüpfung katholischen Glaubens mit als fremdartig geltenden religiösen Symbolen reflektiert einen Akt kultureller Ausgrenzung und vermittelt Einblick in die damaligen gesellschaftlichen Spannungen, die sich insbesondere an den Schnittstellen von Religion und Zugehörigkeit entzündeten.

Gleichzeitig offenbart die Karikatur eine interessante Ambivalenz: Einerseits wird das kirchliche Bildungswesen als Bedrohung für das öffentliche Schulsystem dargestellt, andererseits belegen die anhaltenden Auseinandersetzungen die Bedeutung von Bildung als Feld sozialer und politischer Macht. Für die katholische Gemeinschaft bedeuteten die eigenen Schulen nicht nur die Bewahrung ihres Glaubens, sondern auch gesellschaftliche Selbstbehauptung in einer von Protestanten dominierten Welt. Die symbolische Kraft von Nast’s „The American River Ganges“ führt vor Augen, wie politischer Diskurs und gesellschaftlicher Wandel durch visuelle Kunst begleitet und beeinflusst werden. Die Karikatur stellt einen bedeutenden historischen Dokumentarfilm dar, der nicht nur die Konflikte seiner Zeit einfängt, sondern auch eine kritische Reflexion über kulturelle Identität, Religionsfreiheit und die Rolle des Staates in der Bildung lädt. Heute, in einer Zeit, in der pluralistische Gesellschaften immer wieder vor Herausforderungen durch Migration, Integration und religiöse Diversität gestellt werden, bleibt die Analyse solcher historischen Kunstwerke relevant.

Sie ermöglichen ein besseres Verständnis dafür, wie gesellschaftliche Ängste manifestiert und politisch instrumentalisiert werden können und wie wichtig es ist, differenzierte Perspektiven einzunehmen, um Vorurteile zu überwinden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Thomas Nasts „The American River Ganges“ nicht nur eine Karikatur ist, sondern ein vielschichtiges Werk, das die komplexen Verflechtungen von Religion, Politik und Bildung im Amerika des 19. Jahrhunderts illustriert. Seine eindrucksvolle Symbolik und gestochen scharfe Aussagekraft machen es zu einem unverzichtbaren Beitrag zur amerikanischen politischen Ikonografie und einem Fenster zur Geschichte gesellschaftlicher Spannungen, die bis heute nachwirken.