Im Jahr 2025 befindet sich die Content-Erstellung in einem bemerkenswerten Wandel, geprägt von einer wachsenden Integration Künstlicher Intelligenz (KI). Auf der einen Seite erleben Kreative eine beispiellose Unterstützung durch Technologien, die viele technische und zeitliche Barrieren überwinden helfen. Auf der anderen Seite führt diese neue Realität zu existenziellen Fragen über Authentizität, Kreativität und die eigene kreative Identität. Diese Spannung — das Paradox von KI in der Content-Erstellung — wirft die Frage auf: Ist KI ein hilfreiches Werkzeug, das kreative Arbeit erleichtert, oder stellt sie eine Bedrohung für echte künstlerische Leistungen dar? Das Aufeinandertreffen von Mensch und Maschine bei kreativen Prozessen sorgt in einer Vielzahl von Branchen für Umbrüche. Schriftsteller, Videoersteller, Spieleentwickler, Programmierer und Podcaster berichten gleichermaßen von durch KI ermöglichten Quantensprüngen in der Produktivität.

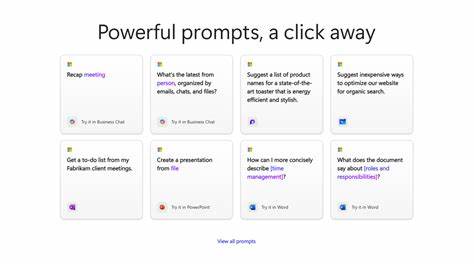

Beispielsweise nutzen Autoren KI, um erste Entwürfe in wenigen Sekunden zu generieren, was ihnen mehr Raum lässt, sich auf die individuelle stilistische Feinabstimmung zu konzentrieren. Video-Content-Creator setzen KI zur Ideengenerierung ein und überwinden damit den oft lähmenden Kreativitätsdruck, während Spieleentwickler KI zur Generierung von Charakteren oder Welten verwenden und hiermit die Grenzen ihrer Ressourcen erweitern. Ähnlich erleben Programmierer mit sogenannten „vibe coding“-Techniken eine neue Art der Arbeit, bei der Ideenskizzen mündlich formuliert und unmittelbar in funktionierenden Code übersetzt werden können. Für viele Kreative war die erste Begegnung mit generativen KI-Systemen wie ChatGPT oder ähnlichen Modellen ein wahrhaft magischer Moment. Das Gefühl, dass die Vorstellungskraft plötzlich nicht mehr durch technische Fähigkeiten oder Zeitknappheit eingeschränkt ist, hat die Art und Weise, wie Ideen umgesetzt werden, grundlegend verändert.

Doch die Zeit der ersten Euphorie ging bei vielen schnell in eine Phase des Experimentierens und Auslotens über. Die Erprobung von Fähigkeiten, die Möglichkeiten und auch die Grenzen dieser Werkzeuge bringen eine neue Dynamik in den Schaffensprozess — oft beschrieben als ein iteratives „Tanzen“ zwischen menschlicher Idee und maschineller Ausführung. Dieses Zusammenspiel erweist sich jedoch als komplex, denn während KI vielfach die Ausführung erleichtert, bleibt die kreativ schaffende Vision weiterhin fest in menschlicher Hand. Genau an diesem Punkt tritt das zentrale Dilemma zutage: die sogenannte kreative Identitätskrise. Wenn KI den Großteil der handwerklichen Ausführung übernimmt, fragen sich viele Kreative, ob das Ergebnis überhaupt noch authentisch ist und ob es sich um ihre eigene Schöpfung handelt.

Einige Autoren und Künstler empfinden KI-generierte Inhalte als kalt, seelenlos oder sogar etwas unheimlich, da ihnen die persönliche emotionale Tiefe fehlt. Auch der Eindruck, man „betrüge“ oder würde auf unfaire Weise Abkürzungen nehmen, ist weit verbreitet und führt häufig zu inneren Konflikten und einer gewissen Scham. Diese ambivalente Haltung lässt sich in der Reaktion von Communitys beobachten, wenn zum Beispiel bekannte Content Creator offen über die Nutzung von KI berichten und daraufhin mit harscher Kritik konfrontiert werden, die von Betrugsvorwürfen bis hin zu einer Abwertung der eigenen künstlerischen Kompetenz reicht. Der Konflikt ist auch gesellschaftlich grundlegender Natur, denn traditionelle Vorstellungen von Kreativität bauen meist auf die vollständige Beherrschung einer Technik durch den Menschen. Die Gleichzeitigkeit von technischer Umsetzung und kreativer Gestaltung galt lange als untrennbar.

KI verändert dies, indem sie technische Hürden radikal senkt. So können auch Menschen ohne umfangreiche technische Fähigkeiten oder große zeitliche Ressourcen komplexe Werke erschaffen, was zwar demokratisierend wirkt, aber auch Ängste vor einer Entwertung der klassischen Kreativarbeit schürt. Einige Stimmen lehnen die Technologie deshalb kategorisch ab und sehen eine zunehmende Entfremdung zwischen Schöpfer und Werk. Gleichzeitig zeigen aber zahlreiche Fallbeispiele, dass eine ausgewogene und reflektierte Integration von KI die kreative Qualität sogar steigern kann. Kreative, die KI bewusst als Werkzeug einsetzen und ihre eigenen Ideen und stilistische Handschrift als Ausgangspunkt nehmen, berichten von neuen Freiheiten und verstärkter Produktivität.

Die Maschine wird so zum „Co-Kreateur“, der etwa repetitive oder lästige Aufgaben übernimmt und den Menschen vom Mühsal der technischen Details befreit. Dieses Zusammenspiel fordert allerdings eine neue Art von kreativer Kontrolle und Verantwortlichkeit: Menschen müssen auch weiterhin entscheiden, welche Ergebnisse übernommen, bearbeitet oder verworfen werden. Dabei gewinnt das bewusste Editieren, Kuratieren und Personalisieren der KI-Vorschläge eine zentrale Bedeutung. Nur so entsteht am Ende ein Werk mit menschlicher Handschrift, dessen Einzigartigkeit auf individuellen Perspektiven, Lebenserfahrung und Emotionen gründet, die sich nicht von KI reproduzieren lassen. Diese erwachsene Form der Co-Evolution zwischen Mensch und KI kommt mit einem veränderten Selbstverständnis der Kreativen einher.

Sie bewegen sich weg vom Image des rein ausführenden Handwerkers hin zum kreativen Regisseur, der mit den Möglichkeiten der Technologie experimentiert, aber stets Controller seiner Vision bleibt. Der kreative Akt wird dadurch zu einem dialogischen Prozess, bei dem KI nicht als Ersatz, sondern als wertvoller Partner innerhalb eines iterativen Entwicklungszyklus fungiert. Dies wird besonders deutlich in Bereichen wie der Spieleentwicklung oder der visuellen Kunst, wo KI schnelle Variantenvielfalt erzeugt, die der Mensch dann selektiert, modifiziert und in ein stimmiges Ganzes verwandelt. Trotz aller Chancen und positiven Beispiele ist die KI-Content-Erstellung 2025 nicht ohne Kontroversen und Herausforderungen. Die Angst vor dem Verlust der „echten“ Kreativität und der eigenen Urheberschaft bleibt ein ernstzunehmender Konfliktpunkt.

Darüber hinaus stellen Fragen des Urheberrechts, die ethische Nutzung von KI-generierten Inhalten und die Transparenz gegenüber dem Publikum wichtige Diskussionsfelder dar. Immer mehr Plattformen fordern heute eine Offenlegung, wenn Inhalte ganz oder teilweise von KI erstellt wurden, um Missverständnisse zu vermeiden und den Respekt vor der menschlichen Schaffenskraft zu wahren. Die Zukunft der Kreativität wird daher eine Balance finden müssen: einerseits die Kraft der KI als unverzichtbares Werkzeug, um Ideen effizient zu realisieren und neue kreative Horizonte zu erschließen; andererseits die bewusste Pflege der eigenen kreativen Identität, die unverwechselbar menschlich bleibt. Die Kunst wird künftig auch darin bestehen, diese Balance zu definieren — verschiedene Kreative finden hier jeweils ihren eigenen, individuellen Umgang mit KI, der von völliger Ablehnung über hybride Co-Kreation bis hin zu radikaler Automatisierung reicht. Es ist davon auszugehen, dass KI weiterhin rasanter Fortschritte machen wird und die Möglichkeiten der Content-Erstellung noch vielfältiger und leistungsfähiger werden.

Ein Aspekt, der sich bereits heute abzeichnet, ist, dass die reine technische Fähigkeit, Inhalte zu produzieren, an Bedeutung verliert. An ihre Stelle tritt die Fähigkeit, kreative Visionen zu entwickeln und die richtige Technologie sinnvoll einzusetzen. Eine klare, persönliche Ausrichtung und transparente Kommunikation mit dem Publikum werden zunehmend zur entscheidenden Währung kreativer Arbeit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Paradox der KI-Content-Erstellung 2025 in der Spannung zwischen Werkzeug und Bedrohung liegt. KI ist kein Feind, der die menschliche Kreativität ersetzt, sondern ein mächtiger Motor, der sie verändern und erweitern kann.