Koffein ist weltweit das am meisten konsumierte psychoaktive Stimulans, bekannt vor allem durch Kaffee, Tee und verschiedene Erfrischungsgetränke. Seine wachmachende Wirkung ist den meisten Menschen bestens vertraut, jedoch ist die Beziehung zwischen Koffein und Schlaf weit komplexer als eine bloße Beeinträchtigung der Einschlafzeit. Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass Koffein nicht nur den Schlaf stören kann, sondern vor allem eine tiefere Wirkung auf die neuronale Dynamik während der Schlafphasen ausübt. Eine aktuelle Studie, veröffentlicht in Communications Biology im Jahr 2025, beleuchtet, wie moderater Koffeinkonsum überraschenderweise die Gehirnkomplexität während des Schlafs erhöht und das neuronale System in einen sogenannten kritischen Zustand versetzt. Die Forscher untersuchten den Einfluss von 200 Milligramm Koffein auf die Spektralanalyse von EEG-Aufzeichnungen bei gesunden Erwachsenen, sowohl in jungen als auch in mittleren Altersgruppen.

Dabei zeigte sich, dass Koffein vor allem während der Non-Rapid Eye Movement-Phase (NREM) zu einer signifikanten Erhöhung der Gehirnkomplexität führte. Diese komplexen Veränderungen wurden mithilfe verschiedener Entropie- und Komplexitätsmaße, wie der Detrended Fluctuation Analysis (DFA) und der Sample Entropy, nachvollziehbar gemacht. Die NREM-Phase, insbesondere das sogenannte Slow-Wave-Sleep (SWS), ist entscheidend für die Gehirnregeneration und Informationsverarbeitung. Durch den Konsum von Koffein kam es zu einer Verringerung der langreichweitigen zeitlichen Korrelationen im EEG, was auf eine gesteigerte Diversität und Variabilität neuronaler Aktivität hindeutet. Diese Veränderungen deuten auf eine Verschiebung des Gehirns hin, hin zu einem optimalen Zustand der kritischen Dynamik – einem Bereich, in dem das Gehirn maximal effizient und flexibel Informationen verarbeitet.

Aktuelle Forschung legt nahe, dass das Gehirn in einem kritischen Regime, oft auch als „Rand des Chaos“ bezeichnet, am adaptivsten arbeitet. Dieses Regime ermöglicht die effiziente Weitergabe und Verarbeitung von Signalen zwischen verschiedenen Hirnarealen, was für Lernprozesse, Gedächtnisbildung und Reaktion auf Umwelteinflüsse essenziell ist. Koffein scheint den Zustand des Gehirns im Schlaf in Richtung dieser hohen Komplexität zu verschieben, insbesondere bei jüngeren Erwachsenen. Die Studie wies weiterhin auf Unterschiede im Effekt von Koffein zwischen jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis 27 Jahren und einer mittleren Altersgruppe zwischen 41 und 58 Jahren hin. Während bei beiden Gruppen bedeutende Veränderungen im EEG während der NREM-Phase beobachtet wurden, war die Wirkung auf die REM-Phase hauptsächlich bei den Jüngeren stark ausgeprägt.

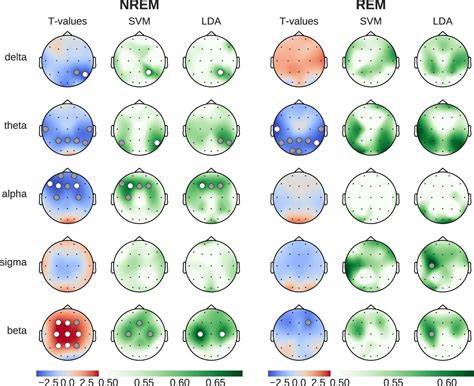

Dies könnte mit einer altersabhängigen Abnahme der Dichte von Adenosinrezeptoren zu tun haben, die eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung der Wirkung von Koffein spielt. Neben der Erhöhung der Gehirnkomplexität zeigte die Studie auch bemerkenswerte Veränderungen im EEG-Spektrum. Während der NREM-Schlafphase sank die Leistung der Alpha-, Theta- und Delta-Frequenzbänder, besonders im parietalen und zentralen Bereich des Gehirns. Gleichzeitig kam es zu einer Erhöhung der Beta-Power, was auf eine mögliche Erhöhung von GABAergen Aktivitäten hindeuten könnte. In der REM-Phase wurde ein Rückgang der Theta-Leistung in zentralen Hirnregionen beobachtet.

Diese frequenzspezifischen Veränderungen verdeutlichen die komplexen neurophysiologischen Auswirkungen des Koffeins auf die Schlafarchitektur und neuronale Aktivität. Interessanterweise ist die zunehmende Komplexität während des Schlafs nicht unbedingt mit einer Verbesserung der Schlafqualität gleichzusetzen. Koffein verlängert in der Regel die Einschlafzeit, verringert die Schlaf-Effizienz und verzögert den Beginn der REM-Phase, was unter Umständen zu einem schlechteren Erwachensgefühl führen kann. Trotzdem scheinen die durch Koffein ausgelösten Veränderungen im EEG auf eine erhöhte und möglicherweise effizientere neuronale Informationsverarbeitung hinzuweisen. Die Beziehung zwischen Koffein und Schlaf ist daher ambivalent.

Auf der einen Seite führt Koffein zu einer Reduzierung der Schlafqualität, auf der anderen Seite scheint es das Gehirn in einem Zustand zu halten, in dem es äußerst leistungsfähig und anpassungsfähig bleibt. Diese Ergebnisse erweitern das Verständnis von Koffein als neurophysiologisch wirksamen Wirkstoff und werfen gleichzeitig Fragen zur langfristigen Bedeutung dieser Veränderungen für die Gehirngesundheit auf. Darüber hinaus ist die Bedeutung dieser Ergebnisse auch im Hinblick auf neurodegenerative Erkrankungen relevant. Frühere Studien zeigen, dass Koffein neuroprotektive Effekte haben kann, beispielsweise bei Parkinson’scher Krankheit. Die Erkenntnisse eines erhöhten Grades an neuronaler Komplexität während des Schlafs könnten weitere Wege aufzeigen, wie Koffein das Gehirn vor Alterungsprozessen und krankheitsbedingten Verschlechterungen schützen könnte.

Wichtig ist jedoch, dass die beobachteten Effekte im Rahmen einer kontrollierten, gesunden Probandengruppe untersucht wurden. Die Auswirkung von Koffein auf Personen mit Schlafstörungen, chronischem Schlafmangel oder neurologischen Erkrankungen könnte anders aussehen und bedarf weiterer Forschung. Auch der Einfluss von Koffein auf Langzeit-Aspekte der Schlafqualität und Gehirnfunktion wurde noch nicht abschließend geklärt. Die methodische Herangehensweise der Studie zeichnete sich durch eine Trennung rhythmischer und aperiodischer Komponenten in den EEG-Signalen aus, was eine bessere Auflösung der Koffeinwirkung auf spezifische neuronale Prozesse erlaubte. Zudem kam maschinelles Lernen zum Einsatz, um zwischen Koffein- und Placebo-Bedingungen zu unterscheiden, wobei Merkmale der Gehirnkomplexität und Kritikalität die besten Klassifikationsergebnisse erzielten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Koffein das Gehirn während des Schlafs auf eine Weise beeinflusst, die über einfache Stimulation oder Schlafunterbrechung hinausgeht. Die Erhöhung der EEG-Komplexität und die Verschiebung hin zu einem kritischen Regime können als Hinweis auf eine gesteigerte Effizienz der Informationsverarbeitung im Gehirn gedeutet werden. Dies liefert ein neuartiges Bild von Koffein als einem Faktor, der auch im ruhenden Zustand des Gehirns tiefgreifende Veränderungen bewirken kann. Für Verbraucher bedeutet dies, dass der moderate Koffeinkonsum auch signifikante Auswirkungen auf das Gehirn während der nächtlichen Erholung hat. Trotz möglicher Schlafstörungen könnte die Gehirnleistung in bestimmten Aspekten positiv beeinflusst werden.

Personen sollten jedoch ihr individuelles Schlafbedürfnis berücksichtigen und die koffeinhaltige Aufnahme entsprechend anpassen, vor allem in den Stunden vor dem Schlafengehen. Forschungsarbeiten in den kommenden Jahren werden mit Sicherheit weitere Einblicke in die komplexen, altersabhängigen Wechselwirkungen zwischen Koffein, Schlaf und Gehirnaktivität bieten. Besonders interessant bleibt dabei, wie diese neuronalen Muster langfristig die kognitive Leistungsfähigkeit und Gesundheit beeinflussen und welche Rolle können sie in Präventivansätzen gegen mit dem Alter einhergehenden kognitiven Abbau spielen. Die faszinierende Balance zwischen Stimulanzien wie Koffein und qualitativer Ruhe im Schlaf eröffnet ein interessantes Kapitel für Neurowissenschaften und Schlafmedizin gleichermaßen.