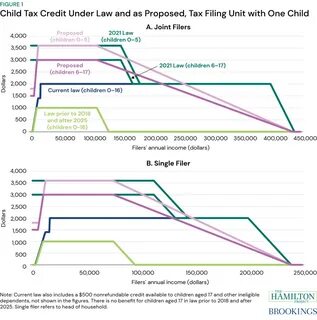

Die Steuerreform unter der Führung von Donald Trump, bekannt als der Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), hat weitreichende Konsequenzen, die weit über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinauswirken. Während die Gesetzgebung zur Stärkung der US-Wirtschaft konzipiert wurde, zeigt sich zunehmend, dass sie die Grundlagen der globalen Finanzsysteme erheblich beeinträchtigt. Die Verflechtungen moderner Finanzmärkte und multinationaler Unternehmen sind derart komplex, dass Änderungen in einem großen Wirtschaftsmachtzentrum wie den USA schnell globale Reaktionen auslösen können. Trumps Steuerreform senkte unter anderem die Unternehmenssteuersätze drastisch von einem Spitzensteuersatz von 35 Prozent auf 21 Prozent. Diese Maßnahme zielte darauf ab, amerikanische Unternehmen im internationalen Wettbewerb zu stärken, Investitionen anzuregen und Arbeitsplätze zu schaffen.

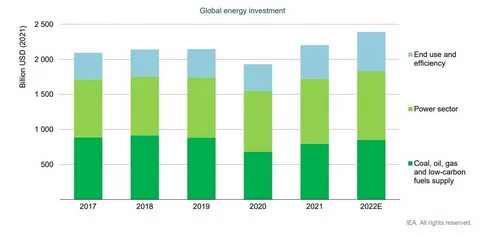

Allerdings führte dies gleichzeitig zu einem massiven Steuerwettbewerb, der andere Länder unter Druck setzt, ihre eigenen Steuersysteme ebenfalls anzupassen. Staaten versuchen, durch Steuersenkungen ausländische Investoren anzuziehen oder Kapitalflucht zu verhindern, was zu einem Wettrüsten in der globalen Steuerpolitik führt. Die Steuerreform brachte darüber hinaus eine sogenannte „Territorialbesteuerung“ ein, mit der gezielt die Doppelbesteuerung von Erträgen aus dem Ausland vermieden werden soll. Während dies für US-Unternehmen Vorteile birgt, ermöglicht es ihnen auch, Gewinne in Steueroasen oder Niedrigsteuerländer zu verschieben und so Steueraufwand zu minimieren. Die Folge sind erhebliche Einnahmeverluste für viele Länder weltweit, die damit Schwierigkeiten haben, ihre Staatshaushalte zu finanzieren und soziale sowie infrastrukturelle Projekte zu stemmen.

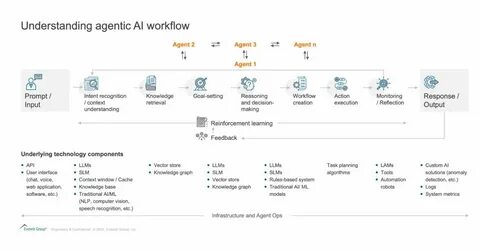

Die internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen Steuervermeidung wird dadurch erschwert. Die global integrierten Finanzmärkte reagieren sensibel auf solche Änderungen. Insbesondere der Kapitalfluss zwischen Ländern wird beeinflusst, wobei sich Investoren oft an steuerlich günstige Standorte wenden. Diese dynamische Kapitalbewegung führt zu erhöhten Volatilitäten und Unsicherheiten an den Finanzmärkten und wirkt destabilisieren auf traditionelle Finanzinstitutionen und Regulierungseinrichtungen. Die Herausforderung besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen nationalen Interessen und der Stabilität der weltweiten Finanzarchitektur zu finden.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Verschiebung der Wettbewerbsbedingungen. Unternehmen aus Ländern mit höheren Steuersätzen verlieren gegenüber US-Firmen an Wettbewerbsfähigkeit, was Handelsungleichgewichte und politische Spannungen verstärkt. Länder wie Deutschland, Frankreich oder Japan sehen sich gezwungen, ihre Steuerlandschaft zu überdenken, um nicht aus dem Markt gedrängt zu werden, was aber oft mit gesellschaftspolitischen Widerständen verbunden ist. Die Auswirkungen der Steuerreform erstrecken sich auch auf internationale Investitionen und die Standortwahl multinationaler Konzerne. Unternehmensverlagerungen in die USA zur Nutzung der günstigen Steuerbedingungen können Arbeits- und Wissenskapitalströme verändern und somit gesamtwirtschaftliche Verflechtungen neu gestalten.

Langfristig bedeutet dies auch einen Wandel in der globalen Wirtschaftsmachtverteilung, bei dem die USA erneut ihre Dominanz ausbauen, während andere Länder um ihren Platz ringen. Darüber hinaus stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit eines solchen Steuerwettbewerbs. Staatliche Einnahmeverluste können die Fähigkeit einschränken, öffentliche Dienstleistungen auszubauen oder umzustrukturieren, was insbesondere in aufstrebenden Volkswirtschaften langfristige Entwicklungsziele gefährdet. Es entsteht ein Spannungsfeld zwischen kurzfristigem ökonomischem Gewinn und langfristiger Wirtschaftsstabilität. Die internationale Gemeinschaft reagiert weitgehend mit Zurückhaltung, da ein einziger großer Spieler wie die USA schwer zu beeinflussen ist.

Dennoch haben Organisationen wie die OECD Initiativen wie das Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Projekt vorangetrieben, die die Steuervermeidung bekämpfen und die Transparenz erhöhen sollen. Allerdings zeigen sich durch Trumps Reform auch Grenzen der Durchsetzbarkeit solcher Maßnahmen, wenn nationale Gesetzgebungen bewusst globalen Standards widersprechen. Nicht zuletzt beeinflusst diese Steuerpolitik auch den internationalen Kapitalmarkt, da Anleihen, Aktien und andere Finanzprodukte in einem veränderten Umfeld der Steuerattraktivität neu bewertet werden. Investoren müssen vermehrt geopolitische und steuerpolitische Veränderungen in ihre Risikobewertungen einfließen lassen, was die Komplexität der internationalen Finanzplanung erhöht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Trumps Steuerreform weit mehr als nur eine nationale Angelegenheit ist.

Sie stellt eine bedeutende Herausforderung für die globale Finanzarchitektur dar, die auf Kooperation, verlässlichen Regeln und Transparenz basiert. Die Reform führt zu Steuerwettbewerb, politischen Spannungen und einer Umverteilung von Finanzströmen, deren Folgen in den kommenden Jahren weltweit spürbar sein werden. Eine Antwort darauf kann nur durch kollektives Handeln und innovative Ansätze in der internationalen Finanz- und Steuerpolitik gefunden werden, um die Stabilität und Fairness der globalen Wirtschaft zu wahren.