Die jüngsten Entwicklungen rund um den Zusammenbruch der Kryptobörse FTX haben ein neues Kapitel erreicht. Michelle Bond, Ehefrau von Ryan Salame, dem ehemaligen Co-CEO von FTX Digital Markets, steht im Mittelpunkt eines komplexen Rechtsstreits, der erneut die Schattenseiten des Krypto-Imperiums beleuchtet. Bond wird nicht nur selbst mit schweren Vorwürfen im Zusammenhang mit Kampagnenfinanzierung konfrontiert, sondern erhebt zudem Vorwürfe gegen die US-Regierung, die ihrem Mann eine Schuldbekenntnis quasi „aufgezwungen“ haben soll. Dieses Szenario eröffnet ein Spannungsfeld zwischen Justiz und Verteidigung, das weitreichende Fragen über die Fairness im Umgang mit ehemaligen FTX-Führungskräften aufwirft. Die Grundlage für Bonds Einwände ist eine Gerichtsakte vom 7.

Mai 2025, die beim US-Bezirksgericht für den Süden des Bundesstaates New York eingereicht wurde. In dieser argumentieren Bonds Anwälte, dass die US-Staatsanwaltschaft sowohl Bond als auch Salame getäuscht habe. Sie behaupten, es sei eine Art geheime Vereinbarung getroffen worden, die versprach, dass Bond nicht strafrechtlich verfolgt werde, falls ihr Mann sich schuldig bekenne. Gleichzeitig wurde diese Vereinbarung jedoch nicht schriftlich fixiert, was laut Anwälten darauf hindeutet, dass die Ermittler „Schleichwege“ und „Täuschungen“ angewandt hätten, um Salames Schuldbekenntnis zu erwirken. Solche vermeintlichen Absprachen, die außerhalb der offiziellen Dokumente gehalten werden, sind höchst problematisch, da sie die Grundlage der Rechtmäßigkeit von Plea Deals untergraben können.

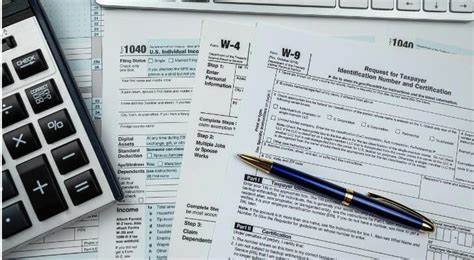

Unter Plea Deals versteht man im US-amerikanischen Rechtssystem Vereinbarungen, bei denen ein Angeklagter gegen einen Schuldspruch eine mildere Strafe erhält oder andere Zugeständnisse gemacht werden – ein Mechanismus, der Effizienz im Justizwesen sichern soll, aber auch für Manipulationsversuche anfällig sein kann. Michelle Bond sieht sich selbst mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert, die sie in Zusammenhang mit ihrer Wahlkampagne für einen Sitz im US-Repräsentantenhaus im Jahr 2022 bringen. Die Anklagepunkte umfassen Verschwörung zum Verstoß gegen Kampagnenfinanzierungsgesetze, überhöhte Spendenannahmen und unerlaubte Unternehmensspenden. Laut dem Indictment soll Bond falsche Berichte an die Federal Election Commission übermittelt haben, um illegale Finanzierungsvorgänge zu verschleiern. Bonds Ehefrau zu sein, brachte sie in den Fokus der Ermittler, vor allem da Salame, der durch sein Geständnis bereits mit einer mehrjährigen Haftstrafe belegt wurde, behauptet, dessen Schuldeingeständnis sei mit der stillschweigenden Zusicherung einer Straflosigkeit für Bond verknüpft gewesen.

Ryan Salame hatte 2023 in einem stark beachteten Fall zwei schwerwiegende Anklagen anerkannt und eine mehr als siebenjährige Haftstrafe erhalten. Gegen dieses Urteil legte er einst Widerspruch ein mit der Behauptung, der Plea Deal habe eine feste nicht strafrechtliche Verfolgung von Michelle Bond garantiert. Obwohl er diese Argumente vor Gericht vorbrachte, brachte er den Fall später zurück und begab sich im Oktober 2024 zur Haft. Die jüngste gerichtliche Eingabe von Bonds Seite fordert nun, jegliche Aussagen, die Bond nach der angeblichen Täuschung gemacht hat, als Beweismittel auszuschließen und zumindest eine Anhörung mit weiteren Ermittlungen anberaumen zu lassen, um die genauen Umstände des Deals zu prüfen. Die Affäre um die FTX-Beteiligten ist jedoch nur ein Teil der umfangreichen Folgen, die der spektakuläre Zusammenbruch des Krypto-Giganten seit 2022 nach sich gezogen hat.

Seitdem sind nahezu alle Verantwortlichen, die strafrechtlich für den Zusammenbruch und die Veruntreuung von Kundengeldern belangt wurden, vor Gericht erschienen. Die prominentesten davon sind etwa Sam Bankman-Fried, der ehemalige CEO von FTX, dessen Prozess 2023 mit einem Schuldspruch endete und der zu einer 25-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Bankman-Frieds Verteidigung hat bereits eine Berufung angekündigt und es gibt Spekulationen, dass er sich sogar um eine Begnadigung bei ehemaligen US-Präsident Donald Trump bemüht. Auch Caroline Ellison, ehemalige CEO der mit FTX verbundenen Hedgefondsfirma Alameda Research, begann nach einem Teilgeständnis im September 2024 ihre zweijährige Haftstrafe. Weitere ehemalige Führungskräfte wie Nishad Singh und Gary Wang wurden im Jahr 2024 zu bereits verbüßten Haftstrafen verurteilt, was das Ausmaß der juristischen Aufräumarbeiten illustriert.

Der Fall Michelle Bond macht deutlich, dass die juristischen Nachwirkungen des FTX-Skandals noch lange kein Ende gefunden haben. Es offenbart sich ein komplexes Geflecht aus rechtlichen und politischen Interpretationen, das die toxischen Folgen des Börsencrashs über die rein finanzielle Dimension hinaus erweitert. Bonds Verteidigung sieht sich nicht nur mit einer schweren Anklage konfrontiert, sondern erhebt zugleich den Vorwurf, dass politische Motive – ihr Engagement als Republikanerin – in die Verfolgung eingeflossen seien. Sollte sich diese Sichtweise bestätigen, melancholisiert der Fall die zunehmende Vermischung von Justiz und Politik und die Gefahren der politischen Instrumentalisierung von Strafverfahren. Für die gesamte Kryptobranche hat das FTX-Debakel nachhaltige Auswirkungen.

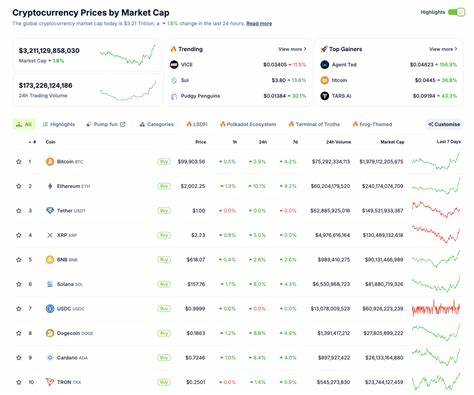

Die Hoffnungen auf unregulierte Innovation sind durch die Vielzahl strafrechtlicher Verfahren und anwachsenden staatlichen Kontrollen spürbar gedämpft worden. Investoren und Nutzer sind zunehmend sensibilisiert für die Risiken, die in scheinbar dynamischen, aber wenig transparenten Krypto-Ökosystemen lauern. Gleichzeitig wächst die Debatte um faire und rechtsstaatliche Verfahren für jene Akteure, die in den Zusammenbruch verwickelt sind, aber auch mit politisch motivierten Verfahren rechnen müssen. Die juristischen Auseinandersetzungen um die FTX-Exekutivmitglieder und ihre Familienangehörigen werfen einen dringenden Blick auf die Rolle der Justiz bei der Aufarbeitung eines der größten Finanzskandale der letzten Jahre. Sie zeigen, wie schwer es ist, in hochkomplexen Wirtschaftskriminalitätsverfahren Transparenz, Gerechtigkeit und politische Unabhängigkeit zu gewährleisten.

Der Fall Michelle Bond steht exemplarisch dafür, wie vielschichtig und brisant die Fragestellungen sind, wenn es um Schuld und Sühne im Spannungsfeld zwischen Politik, Wirtschaft und Recht geht. Abschließend bleibt festzuhalten, dass der FTX-Kollaps nicht nur als finanzieller Niedergang einer Kryptobörse in Erinnerung bleiben wird, sondern auch als ein Lehrstück über die Herausforderungen bei der regulatorischen Kontrolle neuer Technologien und Märkte. Die Entwicklungen um Michelle Bond und Ryan Salame verdeutlichen, dass die Geschichte noch lange nicht abgeschlossen ist, sondern viele unbeantwortete Fragen über Recht und Politik im digitalen Zeitalter aufwirft. Die juristischen Auseinandersetzungen werden zeigen, inwieweit Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen und Gerechtigkeit im umfangreichen FTX-Komplex hergestellt werden kann.