In den letzten Jahren haben große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) zahlreiche Bereiche der Softwareentwicklung revolutioniert. Doch ihr Potenzial in physikalischen Ingenieurdisziplinen, insbesondere in der Raketentechnik, wurde bisher vergleichsweise wenig erforscht. Hochleistungsraketen stellen eine der anspruchsvollsten Herausforderungen im Ingenieurwesen dar, da sie komplexe physikalische Gesetze, Materialwissenschaften, Aerodynamik und Steuerungssysteme vereinen müssen. Die Forschungsarbeit von Toby Simonds und seinem Team auf arXiv, veröffentlicht im April 2025, bietet einen faszinierenden Einblick darin, wie LLMs verwendet werden können, um Designprozesse in der Raketentechnik zu unterstützen und zu optimieren. Das zentrale Element der Studie ist der sogenannte RocketBench, ein innovatives Benchmark-Framework, das LLMs mit hochauflösenden Raketensimulationen verbindet.

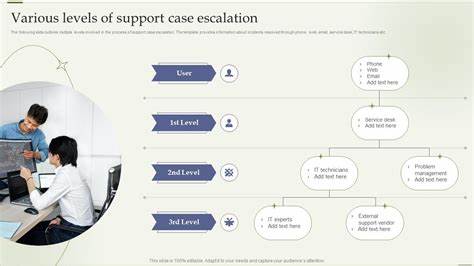

Dieses System erlaubt es den Modellen, Entwürfe für Raketen zu erstellen, diese anhand von Simulationsergebnissen zu bewerten und die Designs iterativ weiterzuentwickeln. Auf diese Weise wird geprüft, wie gut die KI-basierte Technik in zwei besonders herausfordernden Bereichen performt: der Optimierung der Zielhöhe und der präzisen Landung. Obwohl moderne LLMs bereits über beeindruckendes technisches Wissen verfügen, zeigte die Untersuchung, dass sie allein noch nicht ausreichen, um menschliche Experten in diesem Bereich vollständig zu übertreffen. Die Modelle konnten zwar solide Entwürfe erstellen und grundlegende physikalische Prinzipien anwenden, hatten jedoch Schwierigkeiten damit, nach Rückmeldungen aus der Simulation ihre Entwürfe effizient weiterzuentwickeln und ihre Leistung signifikant zu verbessern. Das deutet darauf hin, dass reine sprachbasierte Modelle ohne spezialisierte Lernmechanismen an ihre Grenzen stoßen, wenn es um iterative Optimierungen in einem komplexen physikalischen Umfeld geht.

Ein entscheidender Durchbruch gelang jedoch, als die Forscher ein kleineres 7-Milliarden-Parameter-Modell mit Verstärkendem Lernen (Reinforcement Learning, RL) erweiterten. Mit RL war das Modell in der Lage, eigenständig aus Feedback zu lernen und die Entwürfe zunehmend zu verfeinern. Dieses Vorgehen ermöglichte es, nicht nur mit anderen modernen KI-Modellen zu konkurrieren, sondern auch menschliche Ingenieure in einigen Aufgabenstellungen zu übertreffen. Damit zeigt die Forschung, dass durch die Kombination von LLMs mit lernoptimalen Mechanismen eine neue Klasse von Tools entstehen kann, die traditionelle Ingenieursprozesse transformieren könnten. Die Bedeutung dieses Fortschritts geht weit über die Raketentechnik hinaus.

Wenn LLMs in Verbindung mit Optimierungsalgorithmen und Simulationstechniken präzise physische Systeme wie Flugkörper gestalten können, eröffnen sich Anwendungen in zahlreichen weiteren Ingenieurdisziplinen. Vom Automobilbau über die Luft- und Raumfahrt bis hin zu komplexen Energieanlagen könnten derartige KI-Systeme in Zukunft Entwicklungszyklen verkürzen und die Qualität von Prototypen verbessern. Ein zentraler Vorteil dieser KI-gestützten Designansätze ist die Beschleunigung der Innovationszyklen. Traditionell sind Entwurfsprozesse in der Hochleistungsraketenentwicklung zeit- und ressourcenintensiv. Prototypen müssen konstruiert, simuliert, getestet und häufig neu angepasst werden.

Die iterative Einbindung von LLMs, die über die Grenzen des rein textbasierten Verstehens hinaus Simulationsergebnisse in ihre Entwurfsentscheidungen integrieren, ermöglicht ein viel schnelleres Durchlaufen dieser Phasen. Dadurch kann sich die ingenieurtechnische Forschung stärker auf kreative und strategische Fragestellungen konzentrieren. Natürlich gibt es auch Herausforderungen, die bei der praktischen Umsetzung von LLMs im physischen Engineering berücksichtigt werden müssen. Ein Punkt ist die Qualität und Verfügbarkeit von Trainingsdaten. Während LLMs im Softwarebereich von Milliarden an verfügbarer Textinformation profitieren, sind detaillierte physikalische Simulationsdaten und reale Experimentierrückmeldungen im Hochleistungsbereich oft rar und kostenintensiv zu generieren.

Eine weitere Fragestellung betrifft die Vertrauenswürdigkeit und Erklärbarkeit der KI-gesteuerten Entwürfe, da Sicherheitsaspekte und regulatorische Anforderungen in der Raumfahrt eine besondere Rolle spielen. Trotz dieser Hürden erscheinen die Ausblicke vielversprechend. Die Forschung von Toby Simonds zeigt exemplarisch, wie die Symbiose aus Künstlicher Intelligenz und Ingenieurwesen neue Maßstäbe setzen kann. Die Kombination von großen Sprachmodellen mit Verstärkendem Lernen und Simulation erzeugt eine signifikante Leistungssteigerung, die bald den Transfer solcher Technologien in die industrielle Praxis fördern könnte. Insgesamt steht die Ingenieurswelt an der Schwelle zu einer neuen Ära.

Die Integration von KI-Modellen in den Entwicklungsprozess von Hochleistungsraketen kann die Art und Weise, wie Ingenieure konzipieren, bewerten und optimieren, grundlegend verändern. Durch die Nutzung von Sprachmodellen als kreativ-analytische Partner eröffnen sich Wege, die bisherigen Grenzen menschlicher Ingenieursleistung zu überwinden und komplexe technische Aufgaben effizienter zu lösen. Die Erkenntnisse aus der RocketBench-Studie zeigen nicht nur das Potenzial für fortschrittliche Raketenentwicklung, sondern auch die breite Anwendbarkeit von LLMs in allen Bereichen, in denen physikalisches Design und Optimierung eng verzahnt sind. Die fortschreitende Verknüpfung von Daten, Simulationen und lernfähigen KI-Systemen wird in den kommenden Jahren vermutlich viele innovative Produkte und Anwendungen hervorbringen, die heute noch als Zukunftsmusik gelten. Für Unternehmen und Forschungseinrichtungen bedeutet das, dass Investitionen in KI und datengetriebene Entwicklungswerkzeuge zunehmend entscheidend für den Wettbewerbsvorteil werden.

Durch die Automatisierung und Verbesserung von Design-Iterationen können Entwicklungszeiten verkürzt und Fehlerquellen minimiert werden, was letztlich sowohl Kosten senkt als auch die Qualität verbessert. Abschließend lässt sich festhalten, dass große Sprachmodelle, ergänzt durch lernbasierte Optimierungsprozesse, ein enormes Innovationspotenzial besitzen, das weit über traditionelle Softwareanwendungen hinausreicht. Die erfolgreiche Anwendung in der Hochleistungsraketenentwicklung markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu intelligenten, selbstlernenden Ingenieurwerkzeugen, die die Zukunft der Technik maßgeblich prägen könnten.