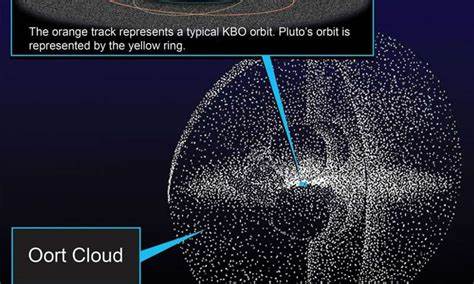

Die Oortsche Wolke, benannt nach dem niederländischen Astronomen Jan Oort, stellt einen der geheimnisvollsten und am wenigsten verstandenen Bereiche unseres Sonnensystems dar. Millionen von Kilometern von der Erde entfernt breitet sich dieses riesige Reservoir eisiger Körper aus, das als Ursprung vieler Kometen gilt, die wir von der Erde aus beobachten können. Bis vor kurzem galt die Oortsche Wolke als eher gleichmäßig und sphärisch verteilt. Neue Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass mehr Struktur und Dynamik dahintersteckt als ursprünglich angenommen – insbesondere durch die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke gewinnt das Verständnis dieser Region an Kontur und Bedeutung. Die innere Oortsche Wolke, auch als Hills-Wolke bekannt, befindet sich zwischen der äußeren Oortsche Wolke und dem Kuipergürtel.

Sie zeichnet sich durch eine dichtere Konzentration von Eiskörpern aus und wird von Sternen, die in der Umgebung unseres Sonnensystems vorbeiziehen, sowie von der gravitativen Wechselwirkung des galaktischen Zentrums beeinflusst. Die neu identifizierte Spiralstruktur wirft ein Schlaglicht darauf, wie diese Kräfte zusammenspielen und die Verteilung der Objekte im äußeren Sonnensystem formen. Forschende nutzten für die Untersuchung hochpräzise Computer-Simulationen, welche die gravitativen Einflüsse und Bewegungen der zahlreichen Körper in der Oortschen Wolke über Millionen von Jahren modellierten. Dabei entstand ein überraschendes Bild: Anstatt einer homogenen Verteilung formten sich spiralartige Muster entlang bestimmter Bahnen, die mit der Rotation der Milchstraße und den periodischen Schubkräften durch nahe Vorbeiflüge anderer Sterne korrespondieren. Diese Erkenntnisse eröffnen neue Perspektiven darauf, wie unsere galaktische Umgebung das Sonnensystem ständig moduliert und welche Mechanismen Objekte aus der Oortschen Wolke in Richtung inneres Sonnensystem schicken können.

Die Existenz einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke verändert zudem die Art und Weise, wie Wissenschaftler Kometenbahnen interpretieren und vorhersagen. Kometen gelten als Überbleibsel aus der Frühzeit des Sonnensystems und tragen wertvolle Informationen über dessen Entstehung und Entwicklung in sich. Wenn ihre Ausgangspfade durch eine organisierte Struktur bestimmt werden, lässt sich die Wahrscheinlichkeit bestimmter Kometenaktivitäten besser abschätzen. Dies verbessert nicht nur die Prognosen für spektakuläre Kometenhimmel am Nachthimmel, sondern liefert auch Daten für die Planung künftiger Raumfahrtmissionen, die sich gezielt auf solche Objekte ausrichten. Darüber hinaus gibt die Spiralstruktur Einsicht in die langfristige Stabilität und Evolution der Oortschen Wolke.

Durch die Wechselwirkung mit der galaktischen Gravitation und nahen Sternenepisoden erfährt die Wolke ständige Umformungen, die bisher als chaotisch angesehen wurden. Die jetzt nachgewiesene Ordnung in Form spiralförmiger Strukturen lässt darauf schließen, dass bestimmte Bereiche der Wolke dynamisch stabiler sind und sich über erheblich längere Zeiträume hinweg auf vorhersehbare Weise verändern. Dies fördert das Verständnis darüber, wie das Sonnensystem auf galaktischer Skala eingebettet ist und wie es sich im Verlauf von Milliarden Jahren anpasst. Ein entscheidender Faktor für die Entstehung dieser Spiralstruktur ist die tatsächlich nicht konstante Drehung der Milchstraße, die eine unterschiedliche gravitative Wirkung auf die entfernten Objekte übt. Die Variation der Schwerkraft in verschiedenen Bereichen und Zeitpunkten wirkt wie ein kosmischer Impulsgeber, der die Körper in der Oortschen Wolke nicht einfach zufällig verschiebt, sondern organisiert nach bestimmten Mustern.

Außerdem spielen nahe Vorbeiflüge von Sternen eine wichtige Rolle, da deren Gravitation kurzfristig starke Verzerrungen hervorrufen kann. Die Kombination dieser Einflüsse erzeugt eine elegante Spiralform, die sich durch viele Millionen Jahre kontinuierlich wandelt und trotzdem bestehen bleibt. Die Entdeckung dieser Struktur löst zahlreiche neue Fragen aus. Wie genau hängen die Spiralwellen mit der Entstehung und mit den Aktivitätsphasen von Kometen zusammen? Welche Rolle spielen andere galaktische Phänomene, wie etwa die Passage durch galaktische Spiralarmen oder durch interstellare Gaswolken? Auch lässt sich darüber spekulieren, ob ähnliche Strukturen in den Oortschen Wolken anderer Sternsysteme existieren könnten, was Rückschlüsse auf die Entwicklung planetarer Systeme im ganzen Universum erleichtern würde. Neben ihrem wissenschaftlichen Wert hat die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke auch für die populärwissenschaftliche Vermittlung großes Potenzial.

Sie hilft, die Vorstellung von den Randbereichen unseres Sonnensystems zu konkretisieren und macht deutlich, dass auch in diesen scheinbar entfernten Orten komplexe Prozesse stattfinden, die unser Verständnis des Kosmos erweitern. Gleichzeitig regt die Beschaffenheit der Oortschen Wolke, inklusive ihrer Spiralstruktur, an, über die Grenzen der bekannten Sonne hinaus zu denken und die Wechselwirkungen zwischen Sternen und ihren äußeren Systemen intensiv zu erforschen. Das Zusammenspiel von Innovation in der Simulationstechnologie, Untersuchung von Kometenbahnen und galaktischer Dynamik stellt eine spannende Zukunftsperspektive dar. Zukünftige Weltraummissionen und Beobachtungen könnten in den kommenden Jahrzehnten weitere Beweise liefern und dabei helfen, die Rolle der Spiralstruktur der inneren Oortschen Wolke noch besser zu verstehen. Dabei wäre auch die Beobachtung von Veränderungen in der Verteilung von Kometenobjekten innerhalb unseres Sternsystems nützlich, um dynamische Prozesse in Echtzeit zu erfassen.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke als ein faszinierendes Beispiel dafür dienen kann, wie komplex und faszinierend unser Sonnensystem – insbesondere seine äußersten Bereiche – wirklich ist. Die Entdeckung erweitert unser Bild vom Sonnensystem über die bekannten Planeten hinaus und zeigt, wie wissenschaftliche Fortschritte unseren Blick auf das Universum kontinuierlich vertiefen und verfeinern. Die Zukunft wird sicherlich aufregende neue Erkenntnisse bringen, die nicht nur die Spiralstruktur selbst, sondern auch ihre Zusammenhänge im galaktischen Kontext weiter beleuchten.

![AWS Lambda: Silent Mid-Execution Crashes in Node.js VPC Functions [pdf]](/images/692398C9-6FD8-4912-8865-0438A9050FF5)