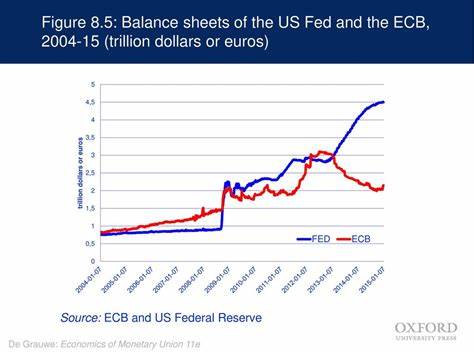

In den letzten Monaten ist die geldpolitische Kluft zwischen der US-Notenbank Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank immer deutlicher geworden. Während die Fed seit geraumer Zeit an ihrer Zinspolitik festhält und die Leitzinsen stabil hält, hat die EZB einen gegenteiligen Kurs eingeschlagen und ihre Zinsen mehrfach gesenkt. Diese unterschiedliche Vorgehensweise wirft nicht nur ein Schlaglicht auf die verschiedenen wirtschaftlichen Realitäten in den USA und Europa, sondern hat auch weitreichende Konsequenzen für Investoren, Unternehmen und Verbraucher auf beiden Seiten des Atlantiks. Einer der Hauptgründe für die divergierenden Strategien liegt in den unterschiedlichen konjunkturellen Entwicklungen beider Regionen. Die US-Wirtschaft zeigt nach wie vor eine relativ robuste Dynamik, unterstützt durch eine starke Binnenkonsumnachfrage und einen vergleichsweise stabilen Arbeitsmarkt.

Diese Faktoren geben der Fed die Möglichkeit, eine abwartende Haltung einzunehmen, bevor weitere geldpolitische Lockerungen vorgenommen werden. Im Gegensatz dazu kämpfen europäische Länder mit einer langsameren Wachstumsrate, die durch strukturelle Probleme, geopolitische Unsicherheiten und Folgen von Handelsspannungen zusätzlich belastet wird. Die Inflationsentwicklung ist ein weiterer entscheidender Punkt, der die zentrale Entscheidungsfindung der beiden Institutionen beeinflusst. In den USA ist die Inflation zwar zuletzt etwas zurückgegangen, aber die Fed hält weiterhin an der Einschätzung fest, dass ein Inflationsdruck bestehen bleibt. Dies ist teilweise auf die Auswirkungen von Zollmaßnahmen und Handelskonflikten zurückzuführen, die die Preise für importierte Güter und Vorprodukte beeinflussen.

Das Ergebnis ist eine vorsichtige Haltung gegenüber Zinssenkungen, da die Fed ein erneutes Aufleben der Inflation verhindern will. Im Gegensatz dazu beobachtet die EZB eine rückläufige Inflation, die sich ihrem Zielwert von rund zwei Prozent nähert und voraussichtlich in den kommenden Jahren noch weiter sinken wird. Diese Entwicklung rechtfertigt aus Sicht der europäischen Währungshüter eine expansive Geldpolitik, um Wachstum und Beschäftigung zu fördern und Deflationsrisiken entgegenzuwirken. Die wiederholten Zinssenkungen der EZB sind Ausdruck dieser Strategie und sollen die Kreditaufnahme für Unternehmen und Verbraucher erleichtern, um so die wirtschaftliche Aktivität anzukurbeln. Die unterschiedliche Geldpolitik hat auch eine politische Dimension.

In den USA gerät die Fed aufgrund ihrer Zurückhaltung unter Druck, insbesondere durch politische Akteure, die eine schnellere Senkung der Zinsen fordern, um Wachstumsimpulse zu setzen. Ein bekannter Kritiker der Fed ist Ex-Präsident Donald Trump, der die Zentralbank mehrfach als zu zögerlich bezeichnet hat, da sie sich nicht an die aggressiven Zinssenkungen der EZB anschließt. Trotz dieser Kritik bleibt die Fed bei ihrer Strategie, da sie eine Überschätzung der Inflationsgefahren vermeiden möchte und die wirtschaftlichen Fundamentaldaten weiterhin beobachtet. In Europa hingegen ist die EZB bestrebt, mit ihrer lockeren Geldpolitik vor allem den wirtschaftlichen Herausforderungen in einem heterogenen Euroraum zu begegnen. Die unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen in den Mitgliedsländern machen es der Zentralbank schwer, eine Einheitsstrategie zu verfolgen.

Während einige Länder von einer Zinssenkung profitieren, müssen andere mit den Konsequenzen steigender Schuldenniveaus umgehen. Trotzdem sieht die EZB in der Zinssenkung ein notwendiges Instrument, um einer drohenden Wachstumsverlangsamung entgegenzusteuern. Diese unterschiedliche Geldpolitik beeinflusst auch die Wechselkurse zwischen dem US-Dollar und dem Euro. Die Zinssenkungen der EZB machen den Euro im Vergleich zum Dollar weniger attraktiv für Anleger, was zu einem schwächeren Euro führen kann. Dies hat wiederum Auswirkungen auf Export und Import in beiden Regionen und beeinflusst die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.

Ein schwächerer Euro kann die europäischen Exporte ankurbeln, während ein stärkerer Dollar die US-Exporte verteuert. Aus Anlegersicht stellt die divergierende Zinspolitik eine Herausforderung dar, da unterschiedliche Renditen und Risikoerwartungen entstehen. Investoren müssen sorgfältig abwägen, in welchen Märkten und Währungen sie investieren möchten, um von den jeweiligen geldpolitischen Bedingungen zu profitieren oder Risiken zu minimieren. Die Volatilität an den Finanzmärkten kann infolge der divergierenden Strategien zunehmen, da Investoren auf neue Signale der beiden Zentralbanken reagieren. Ein weiterer Faktor, der die Entscheidungsspielräume der Fed und EZB beeinflusst, sind die demografischen und strukturellen Unterschiede in den jeweiligen Volkswirtschaften.

Die USA verfügen über eine jüngere Bevölkerung mit stärkerem Beschäftigungswachstum und Konsumausgaben, während Europa mit einer alternden Bevölkerung und niedrigeren Wachstumsraten konfrontiert ist. Diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen spielen eine zentrale Rolle bei der Einschätzung der wirtschaftlichen Risiken und Möglichkeiten und somit bei den geldpolitischen Entscheidungen. Schließlich ist es wichtig zu erkennen, dass die Divergenz zwischen Fed und EZB auch ein Spiegelbild der globalen wirtschaftlichen Fragmentierung und der geopolitischen Unsicherheiten ist. Handelskonflikte, Brexit-Folgen und andere politische Faktoren tragen dazu bei, dass die wirtschaftlichen Aussichten für Europa und die USA immer verschiedenartiger werden. Die Zentralbanken reagieren auf diese Herausforderungen mit individuellen Strategien, die die jeweiligen regionalen Gegebenheiten berücksichtigen.

Insgesamt zeigt sich, dass Fed und EZB trotz ihrer jeweiligen Mandate beide versuchen, durch ihre Geldpolitik die wirtschaftliche Stabilität und das Wachstum in ihren Regionen zu sichern. Die unterschiedlichen Ansätze resultieren aus divergierenden wirtschaftlichen Bedingungen, Inflationsentwicklungen, politischen Einflüssen und strukturellen Herausforderungen. Die nächsten Monate werden zeigen, wie beide Zentralbanken auf neue ökonomische Daten reagieren und ob sich ihre Geldpolitiken wieder annähern oder die Kluft noch weiter wächst. Für Unternehmen, Investoren und Verbraucher weltweit bleibt es dabei wichtig, die geldpolitischen Signale genau zu beobachten und auf die wirtschaftlichen Veränderungen flexibel zu reagieren.