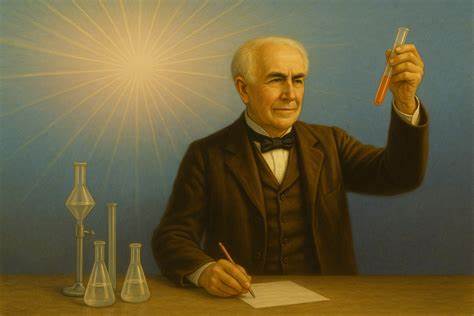

General Electric war einst ein Synonym für amerikanischen Unternehmergeist und technologische Innovation. Gegründet von Thomas Edison, brachte das Unternehmen elektrische Beleuchtung in die Häuser der Welt und wurde im Jahr 2001 zur wertvollsten Firma der USA. Doch die spektakuläre Geschichte des Unternehmens wandelte sich zu einer Tragödie epischen Ausmaßes. William Cohans Buch Power Failure zeichnet diesen dramatischen Abstieg von einem $600-Milliarden-Dollar-Konzern hin zu einem Unternehmen an den Rand des Bankrotts nach und eröffnet damit tiefgreifende Einblicke in die Schattenseiten moderner Unternehmensführung und amerikanischen Kapitalismus. William Cohan erzählt die Geschichte von GE als eine Art modernes Drama, das von den mythologisierten Figuren der Konzernchefs bis zu den komplexen finanziellen Verstrickungen reicht, welche den Niedergang herbeiführten.

Von Edisons Erfindungen bis zu den letzten Tagen unter Jeff Immelt zeigt Cohan auf, wie aus einem Industrieboliden eine Art »ungezügelte Bank mit Glühlampensymbol« wurde. Die Transformation dieses Konzerns ist geprägt von einem blinden Glauben an übermächtige Führungspersönlichkeiten, rücksichtsloser Finanzialisierung und einer Kultur, die auf kurzfristige Gewinnmaximierung um jeden Preis setzte. Ein zentraler Aspekt des Niedergangs von GE liegt in der mythologischen Verehrung seiner CEOs. Angefangen bei Edison, der als Gründer eine Art Gründervater-Status besitzt, bis hin zu Jack Welch, der zwei Jahrzehnte nahezu autokratisch das Unternehmen regierte. Welch wird oft als eine Art imperiale Figur beschrieben, deren Macht selbst vor der Unternehmensleitung keine Ausnahme machte.

Sein Nachfolger Jeff Immelt hatte es schwer, in die Fußstapfen eines solchen Giganten zu treten. Welch selbst äußerte kurz vor seinem Tod Reue und Zweifel über die falschen Entscheidungen unter seiner Ägide. Die Chefwechsel waren von intensiven Machtkämpfen geprägt, bei denen rivalisierende Manager häufig aus dem Rennen genommen wurden, wenn sie gegen den amtierenden »König« antraten. Dieses Phänomen der »Imperial CEOs« prägte nicht nur die Unternehmenskultur, sondern auch die strategischen Entscheidungen von GE maßgeblich. Parallel zu dieser Firmenkultur entwickelte sich GE von einem innovativen Hersteller physischer Produkte hin zu einem Finanzriesen.

Unter der Führung von Jack Welch wurde die Finanzsparte GE Capital zu einer der größten Finanzinstitutionen der USA ausgebaut – mit einem Volumen von sage und schreibe 600 Milliarden Dollar in den Vermögenswerten. Man agierte als riesiger Emittent von Commercial Paper, musste fast ununterbrochen enorme Schulden refinanzieren, um liquid zu bleiben und hatte ein globales, vielschichtiges Finanzportfolio, das von schwedischen Radiosendern bis hin zu Immobilien in Japan reichte. Die Strategie der Finanzialisierung erwies sich jahrelang als äußerst lukrativ, da die hochwertige Bonität von GE günstige Kreditaufnahme ermöglichte. Dieses Modell, kurzfristige Kredite aufzunehmen, um höher verzinste langfristige Investitionen zu finanzieren, erwies sich jedoch 2008 während der globalen Finanzkrise als fatal. Als der Markt für Commercial Papers einfrohr, geriet GE binnen Stunden an den Rand der Zahlungsunfähigkeit.

Nur durch erhebliche Rettungsaktionen, unter anderem von Warren Buffett und staatlicher Unterstützung, konnte der Kollaps abgewendet werden. Das Buch beschreibt sehr eindrücklich, wie diese strategische Fehlentscheidung, sich zu stark auf Finanzprodukte zu konzentrieren, die Substanz des Unternehmens verzehrte. Die Diversifizierung, die einst als Stärke galt, wurde zur Schwäche, weil das Unternehmen zu sehr in schwer durchschaubare Finanzgeschäfte investierte und so starke Risiken einging, die dem Vorstand und den Investoren kaum transparent waren. Diese Art von »finanzieller Magie« entpuppte sich als Sicherheitsrisiko und trug massiv zum Vertrauensverlust bei. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Rolle von Bilanztricks und aggressiver Buchhaltung bei GE.

Die Firma verdeckte jahrelang Probleme in ihren Geschäften durch komplexe Finanztransaktionen, die oftmals die eigentliche wirtschaftliche Lage verschleierten. Die Praxis, bei Übernahmen zunächst überhöhte Kosten anzusetzen und später als Gewinn wieder „freizustellen“, sorgte für unausgewogene Bilanzen. Auch das Vermeiden von langfristigen Risiken in der Versicherungssparte, insbesondere bei der Pflegeversicherung, führte zu einem milliardenschweren Finanzloch, das schließlich nicht mehr zu verheimlichen war und zu massiven Verlusten führte. Solche Methoden des »Erfolgs um jeden Preis« schufen eine Erwartungshaltung beim Markt, die immer wieder mit manipulierten Zahlen befriedigt wurde, was die Glaubwürdigkeit von GE langfristig zerstörte. Die Komplexität und die enorme Größe des Konglomerats machten die Governance und Überwachung des Unternehmens nahezu unmöglich.

Der Konzern verfügte über Geschäftsbereiche von Medizintechnik über erneuerbare Energien bis hin zu Medienunternehmen und Finanzdienstleistungen. Das Management nutzte diese Diversifizierung, um schlechte Ergebnisse in einzelnen Sparten durch Gewinne woanders auszugleichen. Die Ausweitung über 180 Länder und die damit verbundenen rechtlichen und finanziellen Regularien erschwerten eine einheitliche Kontrolle weiter. Selbst Vorstandsmitglieder gaben zu, die Unternehmensstruktur nicht vollständig zu verstehen. Die interne Komplexität führte dazu, dass sich Probleme oft zu lange verschleppten, bis sie unkontrollierbar wurden.

Die Konsequenzen des GE-Dramas betrafen nicht nur die Führungsebene, sondern hatten massive Auswirkungen auf Menschenleben und lokale Gemeinschaften. Über mehrere Jahrzehnte wurden Hunderttausende Arbeitsplätze abgebaut, besonders in Städten, die stark von GE abhingen, wie Schenectady, Louisville oder Fort Wayne, was die sozioökonomische Struktur dieser Regionen stark erschütterte. Viele langjährige Mitarbeiter mussten unerwartete Kürzungen bei Renten und Krankenversicherungen hinnehmen. Auch die Investoren, von privaten Kleinanlegern bis zu großen Pensionsfonds, erlitten Verluste in Höhe von Hunderten Milliarden Dollar. Dies verdeutlicht, wie die mythische Verehrung von GE als unantastbarem Wall Street-Monopol zugunsten kurzfristiger Gewinne am Ende die ganze Gesellschaft teuer zu stehen kam.

Doch trotz allem sind die Wurzeln des Erfolgs von General Electric nicht vollständig verschwunden. Die Forschungslabore des Unternehmens, das amerikanische Innovationszentrum, existieren weiterhin und arbeiten an wegweisenden Technologien wie Wasserstoffflugtriebwerken und 3D-Druckverfahren. Diese Entwicklungen zeigen, dass das kreative Potenzial, das Edison vor über hundert Jahren begründete, noch immer lebt. Allerdings fehlt die übergreifende Unternehmensstruktur, die diese Innovationen mit der nötigen finanziellen und strategischen Power flankiert – ein Schicksal, das viele traditionelle Industriegiganten in Zeiten disruptiver Veränderungen teilen. Warum aber ist die Geschichte von General Electric heute von Bedeutung? Die Fragen, die sich aus dem Niedergang des einstigen Kolosses ergeben, sind aktueller denn je.

Moderne Tech-Giganten stehen vor ähnlichen Herausforderungen: enorm komplexe Geschäftsfelder, immer größere Finanzialisierung, Machtkonzentration bei CEOs und hohe Erwartungen der Öffentlichkeit und der Investoren. Stellen sich diese Unternehmen bald ebenfalls als «zu groß, um zu scheitern» heraus und welche Rolle spielen dann Governance, Transparenz und strategische Weitsicht? Aktivisten und Experten sehen in GE ein warnendes Beispiel für die Gefahren einer Übermacht einzelner Führungspersönlichkeiten und komplexer Strukturen, die im Ernstfall schwer zu steuern sind. Die Frage, ob eine Firma tatsächlich «zu groß zum Verwalten» sein kann, rückt immer weiter ins Zentrum der Debatten um Unternehmensführung. Zudem wirft die Polarisierung von Finanzinnovationen die Frage auf, wann cleveres Wirtschaften in verantwortungsloses Risiko umschlägt. Die Ära von Jack Welch symbolisiert den Höhepunkt eines typisch amerikanischen Kapitalmodelle, das heute zunehmend infrage gestellt wird.

Sein Begräbnis im Jahr 2020, wenige Tage vor dem Beginn der COVID-Pandemie, markierte für viele Beobachter das Ende eines Kapitels in der amerikanischen Wirtschaft. Die Zeiten von uneingeschränkter Machtkonzentration und grenzenlosem Wachstum sind vorbei. Das Beispiel GE macht deutlich, dass wirtschaftlicher Erfolg nur durch nachhaltige Führung, transparente Geschäftsmodelle und eine gesunde Unternehmenskultur langfristig garantiert werden kann. Zusammenfassend entlarvt Power Failure die Schattenseiten eines Konzerns, dessen Aufstieg einst als Inbegriff für Innovation und Erfolg galt und dessen Fall zeigt, wie finanzielle Überschuldung, übermäßiger Größenwahn und mangelnde Kontrolle selbst die größten Unternehmen zerstören können. Die Lehren aus dem Schicksal von General Electric sind wertvoll für Investoren, Führungskräfte und politische Entscheidungsträger gleichermaßen.

Sie erinnern daran, dass ein Unternehmen nicht nur ein Geldautomat sein darf, sondern eine Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern, Investoren, Kunden und der Gesellschaft trägt – und dass die Illusion des »imperialen CEOs« jederzeit in eine Katastrophe umschlagen kann.